Un

demi-siècle

à l'abandon ! Un demi-siècle à ciel

ouvert ! L'église Saint-André en a

forcément souffert. Des objets, des élements

liturgiques ont disparu. Il a bien fallu les remplacer avant de la

rendre

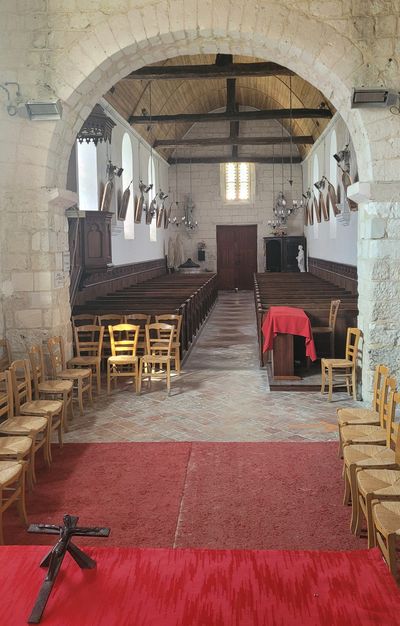

au culte. Entrons maintenant dans l'église...

Un

demi-siècle

à l'abandon ! Un demi-siècle à ciel

ouvert ! L'église Saint-André en a

forcément souffert. Des objets, des élements

liturgiques ont disparu. Il a bien fallu les remplacer avant de la

rendre

au culte. Entrons maintenant dans l'église... « Ego te

baptizo in

nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti... » Les

fonts baptismaux où je fus ondoyé

le dimanche 21 juin 1953 n'étaient pas

d'origine. Les vrais gisaient, paraît-il, dans la cour d'une

ferme de

Carville-la-Folletière. Qui nous dira pourquoi. De

même

l'autel roman primitif avait-il disparu ainsi que les enduits

intérieurs. Souvenir du temps où la

maison de Dieu n'accueillait plus de brebis. Mais du blé.

« Ego te

baptizo in

nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti... » Les

fonts baptismaux où je fus ondoyé

le dimanche 21 juin 1953 n'étaient pas

d'origine. Les vrais gisaient, paraît-il, dans la cour d'une

ferme de

Carville-la-Folletière. Qui nous dira pourquoi. De

même

l'autel roman primitif avait-il disparu ainsi que les enduits

intérieurs. Souvenir du temps où la

maison de Dieu n'accueillait plus de brebis. Mais du blé.© Marc Ribès

Le bénitier présente les mêmes motifs de style gothique tardif que les boiseries du confessionnal ou encore de la chahaire à prêcher. Dans les années 60, lorsque vous entriez dans l'église, vous trouviez sur votre droite, tout près du bénitier, ce que l'on appelait "le banc des pauvres". Forcément, les garnements dont j'étais s'y dissipaient durant l'office. Sauf le jour où l'abbé Coupel fit cette annonce : la messe était en mémoire de ma mère...

Voici le confessionnal. Initialement posté à l'entrée du chœur, il a été relégué en fond d'église lorsque furent installés des bancs plus larges. Incarnant le pardon et la miséricorde, sainte Madeleine surplombe la boîte à malices pour guider le pénitent sur le chemin du le pardon divin. Vous me pardonnerez ce ton badin. C'est celui d'un enfant des années 50 qui, croyez-le bien, conserve un profond respect pour ce lieu sacré...

Je me souviens de ces séances où, à tour de rôle, nous débitions nos turpitudes à l'abbé Coupel. Il fallait se creuser la tête pour dresser la liste de nos mauvaises actions et justifier ainsi le déplacement. Nous lui réservions les plus bénignes. Les vraies. les inavouables, nous les gardions pour nous. Aujourd'hui, comme il y a prescription, vous dire que j'ai dérobé un rouleau de réglisse quand Madame Bidaux avait le dos tourné me soulagera le cœur.

Arrivé

votre tour, la

dureté l'agenouilloir vous pressait

déjà d'en finir. Silence. Le rideau s'ouvrait

subitement et l'on devinait la tête du curé d'Ars

derrière le

treillage de bois. Un murmure à peine perceptible

relançait l'interrogatoire. Enfin, d'une voix plus

ferme,

l'abbé Coupel

vous délivrait les genoux : ""Je te pardonne tes

péchés au nom du Père, et du Fils, et

du Saint-Esprit..." Son aboslution accordée, le

curé prononçait la sentence. Alors, pour

vous dégourdir les jambes, vous alliez réciter

face à l'autel un nombre de Notre

Père et de Je

vous salue Marie

proportionnel à la gravité des vos

péchés. Bien sûr, on en bredouillait

l'air. Pas les paroles. Il fallait simplement calculer le temps

correspondant à la condamnation mais de toute

façon, l'abbé Coupel s'occupait

déjà d'un autre

client.

Arrivé

votre tour, la

dureté l'agenouilloir vous pressait

déjà d'en finir. Silence. Le rideau s'ouvrait

subitement et l'on devinait la tête du curé d'Ars

derrière le

treillage de bois. Un murmure à peine perceptible

relançait l'interrogatoire. Enfin, d'une voix plus

ferme,

l'abbé Coupel

vous délivrait les genoux : ""Je te pardonne tes

péchés au nom du Père, et du Fils, et

du Saint-Esprit..." Son aboslution accordée, le

curé prononçait la sentence. Alors, pour

vous dégourdir les jambes, vous alliez réciter

face à l'autel un nombre de Notre

Père et de Je

vous salue Marie

proportionnel à la gravité des vos

péchés. Bien sûr, on en bredouillait

l'air. Pas les paroles. Il fallait simplement calculer le temps

correspondant à la condamnation mais de toute

façon, l'abbé Coupel s'occupait

déjà d'un autre

client.

Pas plus qu'à l'arithmétique du maître d'école socialisant, je ne comprenais pas grand-chose aux mystères de la religion détenus par le curé. Mais je reconnais que l'un comme l'autre avaient le même talent talent pour m'embrouiller la tête. Alors, durant la messe, mon regard se perdait dans la voûte en bois, avec ses quatre grandes poutres traversières ornées de poinçons sculptés.

La sainte des auto-tamponneuses

La

statuaire qui peuplait Saint-André nous était

familière. Ces personnages de pierre, tous pour la

plupart

du XIXe s. semble-t-il, ne tenaient pas en place du fait de leur

jeunesse. Avant de s'installer près de la porte

d'entrée,

Marie et Madeleine, toujours inséparables, encadraient

l'autel

principal. L'une du côté de l'épitre,

l'autre

à droite. Sainte Madeleine, on

la

retrouvait aussi sur les vitraux En

Seine-Maritime, elle dispose de neuf églises à

son nom et

de trois chapelles. Reste à expliquer pourquoi est-elle

fêtée chez nous.

La

statuaire qui peuplait Saint-André nous était

familière. Ces personnages de pierre, tous pour la

plupart

du XIXe s. semble-t-il, ne tenaient pas en place du fait de leur

jeunesse. Avant de s'installer près de la porte

d'entrée,

Marie et Madeleine, toujours inséparables, encadraient

l'autel

principal. L'une du côté de l'épitre,

l'autre

à droite. Sainte Madeleine, on

la

retrouvait aussi sur les vitraux En

Seine-Maritime, elle dispose de neuf églises à

son nom et

de trois chapelles. Reste à expliquer pourquoi est-elle

fêtée chez nous.Photo : Jean-Claude Quevilly.

En tout cas elle nous était franchement sympathique. C'est sous son vocable qu'était placée la fête foraine. Les manèges, les auto-taponneuses, c'est à Marie-Mad que l'on devait les tickets ! Qu'elle en soit bénie à jamais...

Dans la nef...

A mi-chemin de l'allée centrale se tient une véritable garderie d'enfants. Dans une niche, sur votre gauche, se tient une vierge à l'enfant. Un plâtre peint dans le style Napoléon III. En face saint Antoine de Padoue, tenant lui aussi dans ses bras l'enfant Jésus.

Mais

ces statues n'ont pas toujours été à cet

emplacement. On peut même dire qu'elles nous aurons fait la danse

de saint Guy. Ici, à gauche, sainte Madedeleine fait face

à saint Roch.

Mais

ces statues n'ont pas toujours été à cet

emplacement. On peut même dire qu'elles nous aurons fait la danse

de saint Guy. Ici, à gauche, sainte Madedeleine fait face

à saint Roch. Un peu plus loin, encadrant l'entrée vers le chœur, la vierge à l'enfant se dresse sur l'autel qui lui est dédié. Saint Joseph surmonte quant à lui son propre autel.

Un,

deux, trois soleil ! Quand on se retourne sur cette seconde photo prise

à une autre époque, nos facétieuses statues ont

encore changé de place. Sainte Marie se tient dans la niche du

mur nord avec, à ses pieds, son autel dédié.

Joseph est dans la niche sud, lui aussi surmontant son autel.

Dotés de tabernacles, ces deux tables sacrées ont disparu

lorsque l'on a doté l'église de bancs plus larges.

Un,

deux, trois soleil ! Quand on se retourne sur cette seconde photo prise

à une autre époque, nos facétieuses statues ont

encore changé de place. Sainte Marie se tient dans la niche du

mur nord avec, à ses pieds, son autel dédié.

Joseph est dans la niche sud, lui aussi surmontant son autel.

Dotés de tabernacles, ces deux tables sacrées ont disparu

lorsque l'on a doté l'église de bancs plus larges.

| Un

autel de sainte

Marie est attesté de longue date dans l'église

d'Yainville On y avait aussi

fondé au

moyen-âge une

chapelle dite de Gelleville. Cest le nom d'un fief

situé dans la paroisse de Bosbénard-Cresey. Un

certain Jean Poisson en fut un temps le chapelain Avant la travée sous clocher rayonnait au dessus de nos têtes un Christ en croix, datant, paraît-il, de 1811. Mais d'où venait-il puisque l'église fut rouverte bien plus tard ? En tout cas, il n'a pas bougé. Le revêtement de sol est un pavage daté du XIIIᵉ siècle classé en tant qu'objet depuis le 18 juillet 1908. Voûtée en bois, la charpente comporte quatre entraits avec des poinçons sculptés. (Photo Hubert Vézier). |

Les vitraux

En 1845, pour la réouverture au culte, les six baies latérales actuelles ont été percées dans un style roman, remplaçant des ouvertures antérieures, dont certaines gothiques, dans une volonté d’unification architecturale.

| Ces

baies ont vraisemblablement été garnies dans un

premier temps de

vitrerie simple, en verre blanc ou orné de motifs

géométriques. Ce

n’est que plusieurs décennies plus tard, entre

1875 et 1895, que furent

installés les vitraux figuratifs encore visibles

aujourd’hui. On y retrouve encore notre sainte Madeleine, le personnage emblématique de la pénitence chrétienne : Sainte Madeleine au pied de la Croix, dans une attitude de compassion, Puis une Méditation de sainte Madeleine, la représentant en prière, selon l’iconographie traditionnelle de la sainte retirée dans la grotte. Photos

: J.-C. Quevilly

Cliquer pour agrandir |

Le chemin de Croix

Ce fut notre première BD, un peplum comme on allait en voir au cinéma Le Paris de Caudebec. Les couleurs sont franches : tons bleus à l'arrière plan, rouge chaud de la robe du Christ. On ne voit que lui parmi ces personnages disposés quasi-symétriquement. Quant au visage doux des femmes, ils ont une touche Raphaëlienne.

Photographiées dans les années 1980 par Jean-Claude Quevilly, les toiles du chemin de Croix nécessitaient restauration. Ce qui a été fait...

Bien plus tard, en août 1998, dans une église du centre de la France, j'ai eu la surprise de découvrir exactement les même toiles. Les mêmes !... C'était à Castelnau-Pégayrols.

Quoi, un

atelier les avaient donc peintes en série alors que je les

croyais

uniques ! Retrouver là, en Occitanie, entre

Sauveterre-de-Rouergue et La

Canourge

les images de mon

enfance normande

m'a fait tout drôle. J'ai glissé un

mot sous la porte de l'historien

local pour lui signaler ce jumelage. Qu'il aura peut-être

estimé d'une grande banalité. Car ces

mêmes images

se retrouvent partout en France et on le doit à la maison

Beau.

Quoi, un

atelier les avaient donc peintes en série alors que je les

croyais

uniques ! Retrouver là, en Occitanie, entre

Sauveterre-de-Rouergue et La

Canourge

les images de mon

enfance normande

m'a fait tout drôle. J'ai glissé un

mot sous la porte de l'historien

local pour lui signaler ce jumelage. Qu'il aura peut-être

estimé d'une grande banalité. Car ces

mêmes images

se retrouvent partout en France et on le doit à la maison

Beau.Depuis, j'en ai su beaucoup plus sur le chemin de Croix d'Yainville. De style néo-classique avec des éléments baroquisants, le même est présent dans toute la France.

Le grand tableau

Seize tableaux décoraient l’église à la fin de l'ancien régime, dont deux de grand format : l’un représentant Jésus-Christ, l’autre la Sainte Vierge. Tous auront disparu à la Révolution.

La

toile

maîtresse de notre musée à nous

était accrochée sur l'arc triomphal, à

la base du clocher pour être bien visible des

fidèles assis dans la nef. La décision d'acheter

un

tableau fut adoptée par le conseil municipal en 1882. La

commune

y mettait 100 F, le conseil de fabrique 50. Finalement, Yainville

reçut ce don de l'Etat en 1884, Jules Grévy

était alors président de la

République.

La

toile

maîtresse de notre musée à nous

était accrochée sur l'arc triomphal, à

la base du clocher pour être bien visible des

fidèles assis dans la nef. La décision d'acheter

un

tableau fut adoptée par le conseil municipal en 1882. La

commune

y mettait 100 F, le conseil de fabrique 50. Finalement, Yainville

reçut ce don de l'Etat en 1884, Jules Grévy

était alors président de la

République. Photo: J.-C. Quevilly.

Ce tableau est une copie du Salavor Mundi de Bernardino Luini, peintre lombard de la Renaissance, proche du cercle de Léonard de Vinci. Sauveur du monde, le Christ lève la main droite en signe de bénédiction. Il tient dans la main gauche un globe surmonté d'une croix, symbole de sa souveraineté sur la terre comme au ciel. L’inscription latine en bas renforce le message spirituel : POSCE NE DVBITA QVOD QVODCV PATRI IN NOMINE NE PETIERIS FIET TIBI, Demande, ne doute pas, tout ce que tu auras demandé au Père en mon nom, il sera fait à toi, ce qui s'inspire de l'Evangile selon saint Jean.

Arthur Barnouvin (1838-1900) est l'auteur de cette réplique. Formé aux Beaux-Arts de Paris, élève de Flandrin et de Lecoq de Boisbaudran, Barnouvin était un ami de Rodin. C'est en réalisant le portrait de la sœur du sculpteur que celle-ci lui déclara sa flamme. Hélas, s'excusa aussitôt Barnouvin, il était promis à une autre. Maria Rodin partit alors s'ensevelir dans un couvent.

Par ses copies de maîtres anciens, ce peintre prolifique a prêté son concours à de nombreux dons de l'Etat pour doter notamment les petites églises rurales. Lorsque fut prise cette photo, la toile se trouvait en fort mauvais état de conservation.

La chaire à prêcher

Collée

au mur sud,

elle est en bois sombre, richement travaillée dans un style

néo-gothique, reconnaissable aux arcs trilobés et

aux

motifs en forme de trèfles ou de quadrilobes.

Collée

au mur sud,

elle est en bois sombre, richement travaillée dans un style

néo-gothique, reconnaissable aux arcs trilobés et

aux

motifs en forme de trèfles ou de quadrilobes. Le garde-corps de l’escalier suit un tracé élégant, avec des panneaux décorés uniformément jusqu’à la cuve, elle-même surmontée d’un abat-voix en bois sculpté couronné d'une croix.

Le travail du bois témoigne d’un savoir-faire artisanal remarquable réalisé sans doute en atelier.

Les sermons de l'abbé Coupel furent pour les cancres que nous étions l'occasion de nous familiariser avec le chinois. Autant dire que nous n'y comprenions rien. Notre attention se reportait donc sur la pluie de postillons généreusement aspergée par notre pasteur. De l'eau bénite !

L'abbé grimpait en chaire après l'Evangile pour prononcer son sermon. Aucune de ses paroles ne m'est restée en mémoire. Rien que la musique. Un ton catastrophiste. Après quoi l'abbé enchaînait le prône et les annonces. Puis il regagnait l'autel pour le Credo, signe de notre retour imminent à une vie normale.

De faux saints

Au-dessus

du confessionnal, quand celui-ci était près du

chœur, trônait un saint Jean adossé

à la

façade nord. Mais était-ce le

Baptiste ou l'Évangéliste ? La question sera vite

tranchée. Il s'agissait en fait

d'une

statue du Christ assis en majesté et sur le socle de

laquelle

avait

été gravé "St Jean".

L'inscription éronnée fut

opérée au XIXe

siècle. Avec une écriture droite

caractéristique

de l'époque, elle ne présentait pas les signes

d'usure de

la statue qui, elle est estimée entre la fin du

XIIIe siècle et le XVe. Propriété de

la Commune,

cette effigie sacrée de 72 cm de haut a

été

inscrit à titre d'objet le 31 octobre 1989. Depuis, on lui a

refait un socle tout neuf, sans gravure cette fois. Ainsi le

Christ peut-il bénir les foules avec son

calice sans qu'il soit pris pour un subalterne.

Au-dessus

du confessionnal, quand celui-ci était près du

chœur, trônait un saint Jean adossé

à la

façade nord. Mais était-ce le

Baptiste ou l'Évangéliste ? La question sera vite

tranchée. Il s'agissait en fait

d'une

statue du Christ assis en majesté et sur le socle de

laquelle

avait

été gravé "St Jean".

L'inscription éronnée fut

opérée au XIXe

siècle. Avec une écriture droite

caractéristique

de l'époque, elle ne présentait pas les signes

d'usure de

la statue qui, elle est estimée entre la fin du

XIIIe siècle et le XVe. Propriété de

la Commune,

cette effigie sacrée de 72 cm de haut a

été

inscrit à titre d'objet le 31 octobre 1989. Depuis, on lui a

refait un socle tout neuf, sans gravure cette fois. Ainsi le

Christ peut-il bénir les foules avec son

calice sans qu'il soit pris pour un subalterne.

La travée sous clocher

Entre

la nef

et le chœur se situe la travée sous

clocher.

Un espace carré avec ses deux arcs en plein cintre à

angles vifs et à simple rouleau reposant sur des pilastres

rectangulaires par l'intyermédiaire de simples impostes

changreinées. C'est une

zone de

transition entre la nef et le chœur, entre les

fidèles et

l'officiant entouré de son

état-major : l'organiste, le bedeau, les clergeots...

Entre

la nef

et le chœur se situe la travée sous

clocher.

Un espace carré avec ses deux arcs en plein cintre à

angles vifs et à simple rouleau reposant sur des pilastres

rectangulaires par l'intyermédiaire de simples impostes

changreinées. C'est une

zone de

transition entre la nef et le chœur, entre les

fidèles et

l'officiant entouré de son

état-major : l'organiste, le bedeau, les clergeots... L'harmonium fut tenu par un Traiton, André Rouget, puis vers 1953 vint Liliane Vian. Elle cèdera la relève à fille Véronique peu avant 1980.

On distingue au dessus de la porte menant à la sacristite un arc en plein ceintre qui a té comblé. Cette ouverture donnaît-elle directement sur l'extérieur où une annexe sommaire ? Photo : J.-C Quevilly

Sur le pilier droit du premier arc, près de l'esclier de la chaière à prêcher, sont vissées des plaques votives. "Reconnaissance à Ste Thérèse LH 1940", "Merci à Ste Thérèse, 1944 - BL "...Deux ont été retirées dont une pour orner le socle de la statue de sainte Thérèse.Saint André et saint Martin son adossés de part et d'autre du second arc. André a aussi sa plaque : " Reconnaissance à St André de nous avoir protégé tous. GB". Un peu plus loin sur le pilier de la voûte se lit une sixième plaque : "Reconnaissance au Sacré Cœur, JB 1941". Je ne sais quel fut son rôle sous l'Occupation, mais sans doute fut-il remarquable.

Cet espace est éclairé par le grand vitrail gothique aménagé au XVIe siècle. Sous cette baie est percée une ouverture plus sommaire. On y voit aussi une étroite tribune de bois protégeant l''escalier qui conduit à la chambre des cloches.

Vue du cœur, et non des fidèles, apparaît la porte de la sacritie ajouée en 1845. Pendant l'office, le bedeau s'asseyait devant son entrée, adossé à la voûte sur une chaise à fond de paille.

On lit dans la pierre une ancienne ouverture avec une arcature en plein cintre, typique du style roman, des claveaux visibles, sans doute en tuffeau ou calcaire plus clair. Cette ouverture a été condamnée sans doute lors de la restauration de 1845. Elle donnaît directement sur l'extérieur où une structure qui a disparu.

La tribune en

bois nous évoquait une autre chaire à

précher datant du moyen-âge. Nous allions trop au

cinéma. Elle protège

l’accès à l’escalier qui

monte à la chambre des cloches. De son socle, saint

André surveille l'opération.

Les peintures décoratives

|

La travée sous clocher abritait aussi des peintures décoratives plutôt rares. Elles ont disparu. Celles que vous voyez donc ci-dessous constituent donc des documents.

C'est

le cas de ce détail d'un zodiaque relevé au XIXe

siècle sur l'intrados de l'arc du sanctuaire. On y voit un

homme s'adonnant aux travaux agricoles. Datée du XIIIe

siècle,

c'est donc la plus vieille représentation connue d'un

Yainvillais. Quand son dessin est reproduit, on ne connaît

que deux

églises en France ayant un zodiac pour décoration

murale

: Yainville et Saint-Loup-de-Naud. Ils ont

été effacés par le temps. A droite est

reproduit un

rinceau tracé sur la face de l'arc du chœur. En

dessous

se voit un tracé d'appareil. Enfin ci-contre est un dernier

rinceau. C'est

le cas de ce détail d'un zodiaque relevé au XIXe

siècle sur l'intrados de l'arc du sanctuaire. On y voit un

homme s'adonnant aux travaux agricoles. Datée du XIIIe

siècle,

c'est donc la plus vieille représentation connue d'un

Yainvillais. Quand son dessin est reproduit, on ne connaît

que deux

églises en France ayant un zodiac pour décoration

murale

: Yainville et Saint-Loup-de-Naud. Ils ont

été effacés par le temps. A droite est

reproduit un

rinceau tracé sur la face de l'arc du chœur. En

dessous

se voit un tracé d'appareil. Enfin ci-contre est un dernier

rinceau. Après ces fragments reproduits au XIXe siècles, des restes de peintures décoratives ont été reconnus lors de la restauration de 1953. Elles figuraient des bordures avec entrelacs. Bien que très fragmentaires, d'un décor peint au XIIIe siècle. |

Non mais c'est qui le patron !

Nous

sommes encore dans la travée sous clocher, juste avant de

pénétrer dans le chœur proprement dit.

A gauche de

l'évangile, la

statue de

saint André, en pierre polychrome, avec sa croix en bois,

occupe la

place d'honneur. 1,15 m de hauteur, 35 cm de large, elle daterait du

XVIe et fut classée au titre des Monuments Historiques le 31

octobre 1989.

Nous

sommes encore dans la travée sous clocher, juste avant de

pénétrer dans le chœur proprement dit.

A gauche de

l'évangile, la

statue de

saint André, en pierre polychrome, avec sa croix en bois,

occupe la

place d'honneur. 1,15 m de hauteur, 35 cm de large, elle daterait du

XVIe et fut classée au titre des Monuments Historiques le 31

octobre 1989.

Mais qui donc est le patron d'Yainville ? André, né à Bethsaïde en Galilée, exerçait avec son frère Pierre le métier de pêcheur. Il s'attacha d'abord à saint Jean-Baptiste puis fut le premier disciple choisi par Jésus. Quand le Christ revient de Jérusalem, il voit André et Pierre pêchant dans le lac. Il les fait alors pêcheurs d'hommes. Après la mort de Jésus, André prêche l'évangile en Grèce, en Asie... Et fut crucifié à Patras, en Achaïe. L'Église a toujours manifesté une forte dévotion à saint André qui reste comme l'un des douze apôtres du Christ. Au Moyen Âge, de la Grèce à la Russie en passant par l'Écosse, la Bourgogne il est le saint patron de foule de contrées. En France, l'expansion de son culte s'accompagne d'une iconographie considérable.

Photo. J.-.C. Quevilly

La

fête

de saint André, célébrée le

30 novembre, est apparue au IVe siècle.

Elle fut longtemps marquée à Yainville. A titre

d'exemple, le 8 décembre 1894, Jean-Louis Claudet, Bance, son

adjoint et tout le conseil assistèrent à une messe

dominicale célébrée par l'abbé Sode suivie

d'un vin d'honneur salle des mariages.

Précédée d'une vigile et suivie d'une

octave, elle

revêtait une

grande importance. Le 9 mai, on commémorait aussi

la

translation

de sa

dépouille, en 357, à Constantinople. Saint

André

était également

invoqué dans diverses formules liturgiques. D'origine

grecque, Andreas

signifiant homme fort, vaillant, le prénom André

s'est diffusé dans

l'antiquité tardive grâce à

l'apôtre. S'il fut cependant peu prisé par

les Chrétiens, André fut un prénom

très porté à Yainville. Ma

mère

s'appelait Andréa en souvenir d'un frère mort

avant elle, André est mon

troisième prénom et mon petit-fils se

prénomme Andréas. Tradition respectée.

A

droite de l'évangile est

l'évêque saint Martin avec sa crosse.

Saint Martin ! Quand nous étions gamins, nous croquions des

biscottes

Clément. Sur un côté du paquet, il y

avait une image représentant

Martin, à cheval, glaive en main, coupant en deux son

manteau rouge de

soldat romain pour en vêtir un pauvre. Après ce

geste, cet enfant de la

noblesse aux parents païens fut appelé par Dieu,

connut le martyr et

mourut évêque de Tours, affublé de

mille miracles. C'est à ses pieds

que des générations de Yainvillais se sont fait

baptiser. Fêté le 11

novembre, Martin est l'un des saints les plus populaires depuis les

années 400. En Seine-Maritime, 161 églises, onze

villages lui sont

dédiés. Il était invoqué

pour tout dans le pays de Caux: le carreau, la

patte d'oie, la stérilité. C'est le protecteur

des chevaux, des

ouvriers du cuir et des chandeliers. Le mal de saint Martin, c'est

aussi cette propension a bessailler plus que de

raison. "A la saint Martin, l'hiver est

en chemin. Finis ton

grain, bois le vin. Et laisse l'eau au moulin..." J'ai suivi

le conseil à la lettre.

A

droite de l'évangile est

l'évêque saint Martin avec sa crosse.

Saint Martin ! Quand nous étions gamins, nous croquions des

biscottes

Clément. Sur un côté du paquet, il y

avait une image représentant

Martin, à cheval, glaive en main, coupant en deux son

manteau rouge de

soldat romain pour en vêtir un pauvre. Après ce

geste, cet enfant de la

noblesse aux parents païens fut appelé par Dieu,

connut le martyr et

mourut évêque de Tours, affublé de

mille miracles. C'est à ses pieds

que des générations de Yainvillais se sont fait

baptiser. Fêté le 11

novembre, Martin est l'un des saints les plus populaires depuis les

années 400. En Seine-Maritime, 161 églises, onze

villages lui sont

dédiés. Il était invoqué

pour tout dans le pays de Caux: le carreau, la

patte d'oie, la stérilité. C'est le protecteur

des chevaux, des

ouvriers du cuir et des chandeliers. Le mal de saint Martin, c'est

aussi cette propension a bessailler plus que de

raison. "A la saint Martin, l'hiver est

en chemin. Finis ton

grain, bois le vin. Et laisse l'eau au moulin..." J'ai suivi

le conseil à la lettre.

Photo. J.-.C Quevilly

Le chœur"Un autel de pierre contemporain de l'édifice" est encore visible en 1871, note alors l'abbé Cochet. Quelque temps après, l'église a été "dépouillée de son autel roman" constate l'abbé Tougard en 1879. Du coup, par une délibération du 20 février 1881, on lui substitua la structure néo-gothique en bois que j'ai connue, étant enfant de chœur. Nous prenions place sur les bancs qui épousaient les courbes de l'abside et encadraient la table sacrée. Pour souligner l'importance liturgique de l'autel, il est surélevé par deux marches. Quant au tabernacle en forme de tourelle, il s’inspire de l’architecture gothique et symbolise la demeure du Christ eucharistique. Par sa hauteur et son élévation, il évoque la "tour de David" des Litanies, image de force et de sainteté. Il rappelle que l’autel est le cœur du sanctuaire où se manifeste la présence réelle de Dieu.

L'autel a retrouvé sa simplicité biblique primitive. Vatican II est passé par là pour retourner le prêtre vers ses ouailles.

| L'ancien et le nouveau... | Photo : Marc Ribès |

La sacristie

Rajoutée peu après 1845 et la réouverture au culte, elle respecte le caractère sacré des lieux en ne jurant pas. Son mobilier comporte deux grandes armoires encastrées aux portes ornées de motifs trilobés et quadrilobés qui rappellent ceux de la chaire à prêcher. Entre elles se trouve le meuble à linge liturgique avec ses grands tiroirs plats destinés à la conservation des aubes, chasubles, nappes d’autel...

Photo : Jean-Claude Quevilly.

On y trouve également deux petits meubles fermés par cadenas, probablement utilisés pour entreposer le vin de messe et objets liturgiques sensibles. Ou temporairement, la quête, en attendant que le bedeau la transfère vers un lieu plus sûr ou la remette au curé, autrefois résident à Jumièges, qu’il rejoignait dans sa 4CV noire corbeau. Quand elle ne tombait pas en panne...

|

◄Photo prise de l'autel vers la sortie. ▼Le tronc est à gauche en sortant (Photos:Marc

Ribès

)  |

Voilà mes mes biens chères sœurs, biens chers frères, la visite est terminée. Et surtout n'oubliez pas le guide...

SOURCES

Répertoire archéologique de la Seine-Inférieur, abbé Cochet, 1871.

Géographie de la Seine-Inférieure, abbés Bunel et Tougard, 1879.La peinture décorative en France; du XIe au XVIe s., édition de 1879 avec planches en couleur, Pierre Gélis-Didot.

Bulletin de la commission des antiquités de la Seine-Inférieure. Volume 21 - Page 108

Liliane Vian-Lacaisse

Délibérations du conseil municipal d'Yainville numérisées par Edith Lebourgeois.

Haut de page