Par

Laurent Quevilly-Mainberte

Photos : Marc Ribès

Jamais le mot

fidèles n'a été autant

justifié en religion. Après un

demi-siècle d'abandon, l'église d'Yainville

retrouva les siens en 1846. S'ils sont moins nombreux aujourd'hui, dix

personnages s'y dressent en permanence, de jour comme de nuit...

Jamais le mot

fidèles n'a été autant

justifié en religion. Après un

demi-siècle d'abandon, l'église d'Yainville

retrouva les siens en 1846. S'ils sont moins nombreux aujourd'hui, dix

personnages s'y dressent en permanence, de jour comme de nuit...

Il faisait sûrement beau, le dimanche 22 juillet 1846. En tout cas dans le cœur des Yainvillais. Ce jour-là, Mgr Louis Brancard de Bailleul, archevêque de Rouen, vint bénir l'église Saint-André. Bancs, vitraux, fonts baptismaux, confessionnal, chemin de croix... Après un demi-siècle d'abandon, il fallut la remeubler entièrement. Les statues n'apparaissent pas dans les inventaires de l'ancien régime et post-révolutionnaires que nous avons pu consulter. En revanche, elles figurent bien sur les premières plaques de verres prises à l'intérieur de l'église.

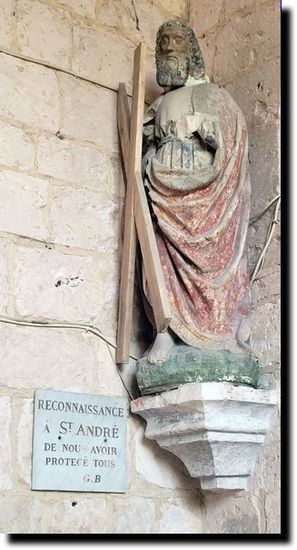

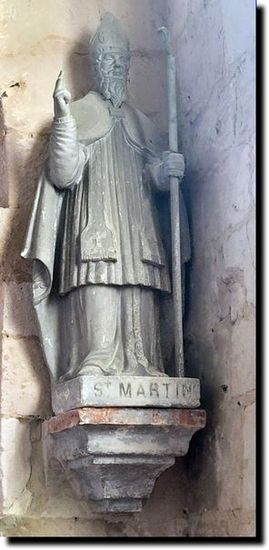

Un constat : Ces statues ont la bougeotte mises à part deux : saint André et saint Martin, arc boutés au pilier de la travée sous clocher, juste avant l'abside. Les autres ont souvent changé de place. Pour ne pas dire de fonction. Allant de l'autel aux fonts baptismaux ou se postant près du confessionnal. Ce qui montre que ce patrimoine n'est pas figé et évolue au gré de la volonté des paroissiens. Arrêt sur image en 2025...

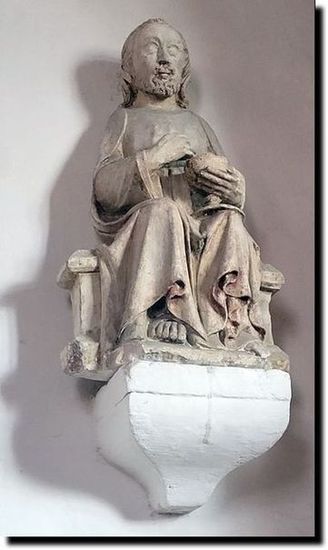

La présence d'un Jésus si ancien et du vieux saint André donne un lustre particulier à la collection yainvillaise. Si toutefois elles sont ici d’origine, ces sculptures, plutôt réservées aux édifices de plus grande envergure, témoignent davantage du rayonnement passé des moines de Jumièges que de l’importance de notre modeste paroisse

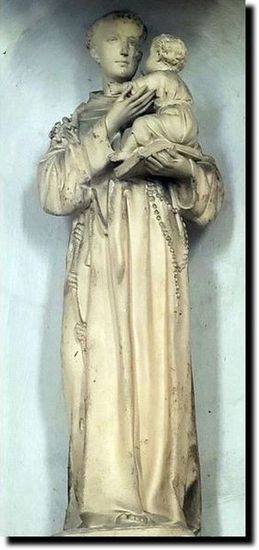

Ces statues donnent en tout cas une représentation équilibrée des figures chrétiennes : apôtres et évêques, saint guérisseurs ou protecteurs, présence féminine importante dans la piété populaire.

Du XIIIe au gothique tardif, de la pierre au plâtre, ces quelques statues donnent aussi dans un espace restreint et avec une économie de moyens, un bel aperçu de l'évolution de l'art chrétien. Elles méritent d’être protégées, connues, vues. Prenez le temps d’observer les visages, les gestes, les vêtements. Chaque détail raconte une histoire.

Photos : Marc Ribès

Jamais le mot

fidèles n'a été autant

justifié en religion. Après un

demi-siècle d'abandon, l'église d'Yainville

retrouva les siens en 1846. S'ils sont moins nombreux aujourd'hui, dix

personnages s'y dressent en permanence, de jour comme de nuit...

Jamais le mot

fidèles n'a été autant

justifié en religion. Après un

demi-siècle d'abandon, l'église d'Yainville

retrouva les siens en 1846. S'ils sont moins nombreux aujourd'hui, dix

personnages s'y dressent en permanence, de jour comme de nuit...Il faisait sûrement beau, le dimanche 22 juillet 1846. En tout cas dans le cœur des Yainvillais. Ce jour-là, Mgr Louis Brancard de Bailleul, archevêque de Rouen, vint bénir l'église Saint-André. Bancs, vitraux, fonts baptismaux, confessionnal, chemin de croix... Après un demi-siècle d'abandon, il fallut la remeubler entièrement. Les statues n'apparaissent pas dans les inventaires de l'ancien régime et post-révolutionnaires que nous avons pu consulter. En revanche, elles figurent bien sur les premières plaques de verres prises à l'intérieur de l'église.

Un constat : Ces statues ont la bougeotte mises à part deux : saint André et saint Martin, arc boutés au pilier de la travée sous clocher, juste avant l'abside. Les autres ont souvent changé de place. Pour ne pas dire de fonction. Allant de l'autel aux fonts baptismaux ou se postant près du confessionnal. Ce qui montre que ce patrimoine n'est pas figé et évolue au gré de la volonté des paroissiens. Arrêt sur image en 2025...

|

|||||

|

|

|||||

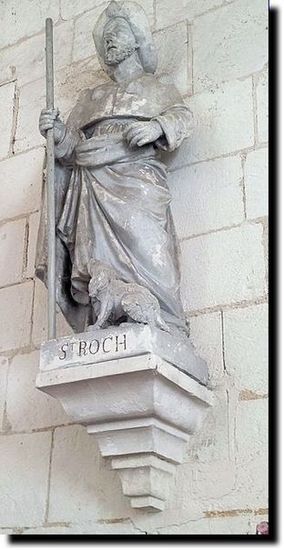

| Certains

ont cru reconnaître saint

Jacques le Majeur dans ce Pèlerin. Mais il s'agit bien de

Saint-Roch en raison du chien représenté

à ses pieds. Lorsqu’il contracta la peste et

s’isola dans une forêt, le chien d’un

noble voisin, nous dit la tradition

chrétienne, vint chaque jour lui apporter du pain

volé sur la table de son maître.

Grâce à lui, Roch survécut. Il est

symbole de fidélité, de secours

providentiel, voire de charité animale

C’est un

pont entre le monde

humain et le monde de la création, thème

cher à la spiritualité

médiévale.

Dans les campagnes, l'image du pestiféré secouru

par un animal touchait

profondément. Roch

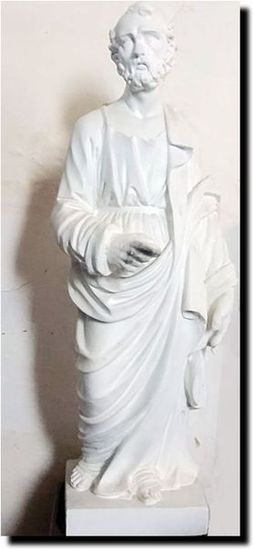

est invoqué contre les maladies. Près du confessionnal, Joseph tend une oreille discrète. Ce qui lui sied à merveille. Son attitude humble, sans attributs apparents, rappelle le protecteur de la Sainte Famille, un modèle d’écoute. |

|||||

|

|

|||||

|

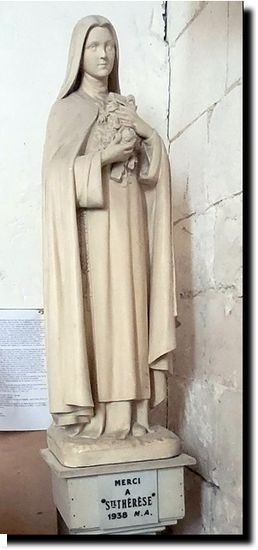

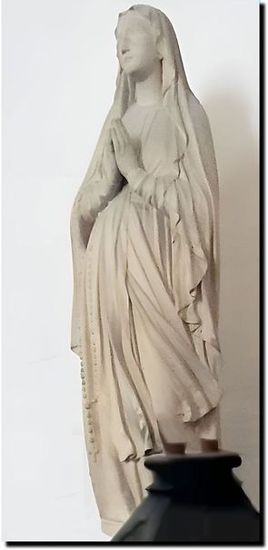

Portant des roses,

emblème de son amour

du Christ, Thérèse de Lisieux est

vénérée pour sa simplicité

et son intercession, par

quelques plaques votives à son nom. Enfin Marie, après avoir siégé avec Madeleine près de l'autel, prie silencieusement et symbolise la pureté près des fonts baptismaux qui marquent l'entrée dans la vie chrétienne. |

|||||

La présence d'un Jésus si ancien et du vieux saint André donne un lustre particulier à la collection yainvillaise. Si toutefois elles sont ici d’origine, ces sculptures, plutôt réservées aux édifices de plus grande envergure, témoignent davantage du rayonnement passé des moines de Jumièges que de l’importance de notre modeste paroisse

Ces statues donnent en tout cas une représentation équilibrée des figures chrétiennes : apôtres et évêques, saint guérisseurs ou protecteurs, présence féminine importante dans la piété populaire.

Du XIIIe au gothique tardif, de la pierre au plâtre, ces quelques statues donnent aussi dans un espace restreint et avec une économie de moyens, un bel aperçu de l'évolution de l'art chrétien. Elles méritent d’être protégées, connues, vues. Prenez le temps d’observer les visages, les gestes, les vêtements. Chaque détail raconte une histoire.

Laurent QUEVILLY.

Sur des photos de Marc Ribès

Sur des photos de Marc Ribès