Par Laurent Quevilly-Mainberte

Imaginez

Yainville sans son clocher. Et ce n'est plus Yainville !

C’est ce qui allait arriver quand, en

1840, la

fabrique de

Jumièges approuva cette hérésie :

Imaginez

Yainville sans son clocher. Et ce n'est plus Yainville !

C’est ce qui allait arriver quand, en

1840, la

fabrique de

Jumièges approuva cette hérésie : Entendez-vous le

tintement de la cloche de Yainville, un

dimanche matin d'hiver, quand le soleil éblouit la

gelée blanche et que la

neige anoblit toutes choses... S'il est un monument qui me tient

à cœur, c'est

bien l'église Saint-André. C'est là

que reposent mes devanciers. J'y

ai été

l'enfant de chœur d'un saint homme et je puis vous affirmer,

sans risque d'être démenti par les archives du

Vatican, qu'aucun

prêtre n'aura jamais connu servant si

maladroit.

Entendez-vous le

tintement de la cloche de Yainville, un

dimanche matin d'hiver, quand le soleil éblouit la

gelée blanche et que la

neige anoblit toutes choses... S'il est un monument qui me tient

à cœur, c'est

bien l'église Saint-André. C'est là

que reposent mes devanciers. J'y

ai été

l'enfant de chœur d'un saint homme et je puis vous affirmer,

sans risque d'être démenti par les archives du

Vatican, qu'aucun

prêtre n'aura jamais connu servant si

maladroit.

L'église de ma jeunesse avait une fonction sociale de toute première importance. C'était encore le seul lieu où se retrouvaient chaque semaine un si grand nombre de Yainvillais dans leur "comestume" du dimanche.

C'est l'église de Yainville qui m'a fait aimer les vieilles pierres. Elle était notre château féodal, la mémoire du village. Combien de fois ai-je essayé de déchiffrer les inscriptions de tombes moussues et tout de guingois. Combien de fois suis-je allé coller mon nez contre le carreau des deux petites chapelles funéraires. Celle de la famille Boulanger qui passait pour avoir été les châtelains d'Yainville avant Sacha Guitry. Celle d'Émile Silvestre, l'ancien carrier de Claquevent et maire d'Yainville dont le portrait, sur une plaque de verre, semblait nous dévisager à travers la pénombre. Lui, le si bon Chrétien à qui mon grand-père devait un mois de prison pour une histoire de bout de ficelle...

Au commencement...| Sans

doute un simple oratoire est-il à l'origine de

l'église Saint-André. Il fut dressé

près de

la seule

entrée percée dans l'immense talus

défensif qui, jadis,

barrait

l'entrée de la presqu'île. Aussi n'est pas

définitivement exclu que ce sanctuaire ait eu d'abord une

fonction

militaire puis religieuse à ses origines, voire un

mélange des deux. Après tout, le cas de figure se

rencontre ailleurs. Mais va pour une église primitive. Comme l'abbaye de Jumièges, le temple yainvillais, s'il existait déjà, aura été ravagé par les vikings. Et sans doute abandonné en 845. Guillaume Longue Épée, le 20 février 930, restitua le lieu à l'abbaye de Jumièges. On dut alors élever sur des ruines un nouveau sanctuaire en pierres de Caumont. |

Saint André...

Son patronage s'est développé au Moyen Âge, souvent dans la mouvance d'une abbaye comme à Yainville et au Bec-Hellouin dont les églises sont du XIe s. André était invoqué contre les orages, pour protéger les récoltes. Une dizaine d'églises portent son nom en Haute-Normandie. Sans compter chapelles et vitraux. Rouen a compté une église de Saint-André-de-la-Ville où mes ancêtre directs, Pierre Quevilly "de Ducler" et Colette Trubert, se sont mariés en 1633 sous Louis XIII. Elle a été rasée en 1861. |

L'assassinat du duc de Normandie, en 942, suspendit les travaux. L'an 1027, Robert le Magnifique, Ier duc de Normandie ordonna l'achèvement du chantier sous la forme globale où nous apparaît l'église aujourd'hui. Des fouilles archéologiques en diraient plus sur l'historique avancé ici. Mais les premiers fidèles en tout cas n'étaient pas encore Français. Mais bien Normands. C'étaient les sujets d'un duc disposant d'une indépendance de fait malgré sa vassalité envers le roi Robert II.

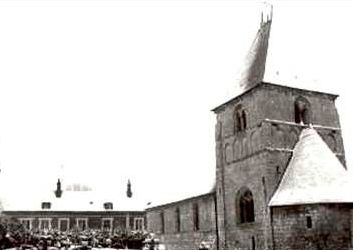

Le clocher Le

clocher de Yainville, "grosse tour

carrée des plus primitives"

nous dit

l'abbé Cochet, est assis entre la

nef et l'abside, épaulé par de puissants

contreforts. Réalisé avec un savoir-faire

avancé,

il s'inspire des tours de

Jumièges. Lui-même a servi de modèle

à celui de Bliquetuit, quelque

deux siècles plus tard. Et l'on voudrait que

l'église de

New-Haven l'ait pris pour modèle. Nous verrons ce qu'il en

est

vraiment...

Le

clocher de Yainville, "grosse tour

carrée des plus primitives"

nous dit

l'abbé Cochet, est assis entre la

nef et l'abside, épaulé par de puissants

contreforts. Réalisé avec un savoir-faire

avancé,

il s'inspire des tours de

Jumièges. Lui-même a servi de modèle

à celui de Bliquetuit, quelque

deux siècles plus tard. Et l'on voudrait que

l'église de

New-Haven l'ait pris pour modèle. Nous verrons ce qu'il en

est

vraiment...

La base

de notre clocher est une haute souche simplement raidie par des

contreforts d'angles. Ellle es percée d'une baie au sud et

doté d'une sacristie au nord.

| Cette architecture me rappelait Jumièges et l'âme naïve que j'étais ne comprenait pas pourquoi nos devanciers s'étaient ainsi calfeutrés. Sans doute les bâtisseurs avaient-ils été dérangés dans leur travail par le Diable en personne ! |

|

En réalité, ces arcatures aveugles relèvent, paraît-il, d'un style décoratif courant, rythmant et allégeant l'aspect général du clocher en faisant la transition entre un rez-de-chaussée fermé et l'étage campanaire ouvert à tous vents. Un style inspiré de l’architecture lombarde et notamment diffusé par les Bénédictins de Cluny.

Notons que dans son numéro de janvier 1933, le Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure dira : "M. Lanfry, de la part de M. Auvray, annonce qu'un crédit pour la restauration de l'église d'Yainville-sous-Jumièges a permis de restituer les pierres apparentes et l'emplacement des baies fermées au XVIe siècle dans le clocher." De quelles baies parle-t-on ? Mystère. Sur les gravures du début XIXe, elles sont toutes ouvertes...

Le

présente sur

trois faces un grand arc en plein-cintre encadrant deux

étroites baies géminées

séparées par une colonnette.

Côté nord, cette dernière est

curieusement

spiralée. Certain y ont vu une inspiration

pré romane.

D'autres une modification plus récente permettant

d'améliorer l'acoustique de la cloche et de la

protéger des

intempéries.

Le

présente sur

trois faces un grand arc en plein-cintre encadrant deux

étroites baies géminées

séparées par une colonnette.

Côté nord, cette dernière est

curieusement

spiralée. Certain y ont vu une inspiration

pré romane.

D'autres une modification plus récente permettant

d'améliorer l'acoustique de la cloche et de la

protéger des

intempéries.

Des cloches, Yainville en comptait

deux en 1789. Aujourd'hui, une seule suffit. Lire notre page spéciale :

Beaucoup plus sobre est la quatrième ouverture, à l'arrière du clocher, de forme rectangulaire.

Enfin,

sous la haute toiture

en hache, typique des régions à forte

pluviométrie, court une corniche à modillons que

je

comparais

aux créneaux d'une

forteresse. Plus prosaïquement, il s'agit d'un dispositif

d'évacuation des eaux pluviales. Le tout est

couronné

d'un coq que perdra quelques plumes, comme

vous le

verrez, au cours de l'histoire. En attendant, bien campé sur

sa

girouette, il

symbolise

avec superbe vigilance et résurrection. Il a fait l'objet de

plusieurs restaurations, notamment en 1987 et 2023. Il regagna alors

son perchoir après sa toilette à

Sainte-Austreberthe, aux

ateliers Biard-Roy et fut béni par l'abbé

Thumaini.

Enfin,

sous la haute toiture

en hache, typique des régions à forte

pluviométrie, court une corniche à modillons que

je

comparais

aux créneaux d'une

forteresse. Plus prosaïquement, il s'agit d'un dispositif

d'évacuation des eaux pluviales. Le tout est

couronné

d'un coq que perdra quelques plumes, comme

vous le

verrez, au cours de l'histoire. En attendant, bien campé sur

sa

girouette, il

symbolise

avec superbe vigilance et résurrection. Il a fait l'objet de

plusieurs restaurations, notamment en 1987 et 2023. Il regagna alors

son perchoir après sa toilette à

Sainte-Austreberthe, aux

ateliers Biard-Roy et fut béni par l'abbé

Thumaini.

|

||

|

La façade ouest

C'est celle du portail d'entrée avec son arc semi-circulaire fait de sobres voussures. Je me souviens de ces enterrements où les Communistes de la centrale, alors nombreux, se tenaient obstinément à l'extérieur du porche pour assister à la cérémonie.

Ce narthex est encadré par une demi-douzaine de graffiti plus ou moins lisibles. Sauf deux qui nous paraissaient insolites. Ils représentaient grossièrement des voiliers. J'ignorais encore que mes ancêtres, comme Jehan de Mainberte, avaient compté parmi les tout premiers Terre-Neuvas au XVIe siècle. Mais ces dessins leur étaient même antérieurs. On nous dit du XIVe ou XVe siècle. Ils nous ramènent au temps où Port-Jumièges comptait un chantier naval et sans doute aussi Yainville.

Graffiti d'une navire fluvial localisé sur le mur occidental. (Photo : Fondation de France, campagne 2022 pour la restauration de l'église d'Yainville.)

Au dessus du portail se voit une fenêtre à meneaux. Elle est dotée de deux vitraux décoratifs avec des motifs en losanges. Ce type d'ouverture n'est pas typique de l'art roman primitif. Son rajout et ses vitraux d'une facture économique servent simplement à éclairer l’arrière de la nef et à réhausser l'entrée d'une certaine dignité, sans excès ornemental.

La façade nord

Bien que l'entrée d'une église se situe rarement au nord, symboliquement considéré comme "le côté de l'ombre", l'église d'Yainville en a compté deux, aujourd'hui condamnées. L'une simplement de l'intérieur de l'église. L'autre totalement.

La restauration de 2025 a rendu bien visible l'ancienne porte latérale. (Photo : Hubert Vézier / cliquer pour agrandir).

La relève entre ces deux entrées latérales de l'église se serait opérée aux XVIe siècle à l'occasion du profond remaniement connu par Saint-André. Les trois baies visibles à présent ont été ouvertes lors des travaux entamés en 1844 pour la réouverture au culte de l'église et ornées de vitraux aux motifs géométriques. Du coup, des traces de deux anciennes baies sont encore lisibles dans la pierre de cette façade. Notamment une meurtrière. Ainsi notre sanctuaire se sera-t-il adapté au fil des siècles pour des raisons liturgiques, défensives, climatiques ou simplement pratiques, liées à l'évolution intérieure de l'église. Près du portail se voit un seul graffiti.

Enfin c'est sur cette façade, au pied du clocher, qu'a été rajoutée une sacristie en 1850. Elle respecte l'architecture originale.

|

|

C'est celle où se situe l'abside semi

circulaire. Le

chœur de l'église est en effet contenu dans une

structure en cul du four datant des

XIe et XIIe siècles.

Le clocher présente des rangées de quatre arcatures aveugles côté nord et côté sud. Aucune à l'ouest. Mais cinq côté est. Or, le toit de l'abside masque l'arcature centrale. L'abside aurait donc été rajoutée à une tour défensive primitive où une petite église plus petite. A moins que la toiture de l'abside ait été réhaussée après sa construction.

Fondation du Patrimoine

Un contrefort central, très plat, est percé d'une fenêtre. Ce qui ne se voit qu'à Ecajeul, Fiquefleur ou encore Rocqueville. Le contrefort est, par définition, un élément de renfort destiné à contrebuter la poussée des voûtes ou de la toiture.

Percer un contrefort affaiblit potentiellement sa

fonction

structurelle. c’est à cet endroit que les efforts

de

poussée convergent, donc théoriquement

l’un des

points les plus sollicités. Mais ici, la dimension modeste

de

l'abside minimise la fragilisation de la structure. La

maçonnerie est massive, l'ouverture étroite.

Percer un contrefort affaiblit potentiellement sa

fonction

structurelle. c’est à cet endroit que les efforts

de

poussée convergent, donc théoriquement

l’un des

points les plus sollicités. Mais ici, la dimension modeste

de

l'abside minimise la fragilisation de la structure. La

maçonnerie est massive, l'ouverture étroite.

Sur ce contrefort est

gravé un graffiti. Comme à

Saint-Valentin, de Jumièges,

les trois fenêtres du chœur, étroites

vues de l'extérieur, sont de larges

rectangles à l'intérieur.

J'ai

encore dans l'oreille le crissement des pas sur le gravier quand je

contournais l'abside par l'étroit sentier qui me menait

à la tombe de ma mère. Allons-y...

La façade sud

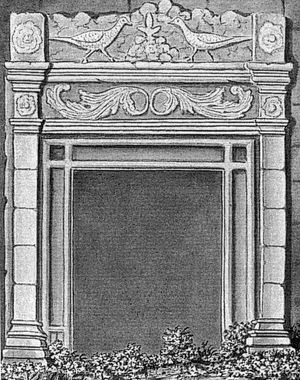

Elle aussi a été profondément remaniée. D'abord au XVIe siècle avec l'ouverture d'un fenestrage gothique flamboyant de 2,30 m de large, style reconnaissable à son arc brisé et son remplage ornemental. L’ajout d’une grande baie peut correspondre à un besoin d’éclairage accru à une époque où la liturgie évolue. Le siècle est marqué par une importance croissante du chœur, la mise en valeur des autels, l'introduction de la musique. Dans les années 1830, la baie était en piteux état. Il lui manquait la moitié de ses meneaux qui seront reconstitués en 1845.

Lors de la

réstauration de 2025, l'ancienne baie gothique de la nef a

été remise en valeur pour rappeler l'histoire de

l'église (Photo Marc Ribès / cliquer

pour voir

l'église dans son environnement)

Comme la façade nord, la sud aura droit à ses trois nouvelles baies néo-romanes lors de la grande restauration du XIXe. Du coup, ce mur garde aussi les cicatrices des anciennes ouvertures. Proche du clocher, l'une des bais qui fut obstruée était à l'origine de forme ogivale avec un arc supérieur orné d’un motif en courbe inversée.

Sous la baie gothique se voit une percée rectangulaire donnant sur le chœur et qui fut peut-être rouverte lors de la remise en service de l'église. A cette époque, de la terre fut déblayée au pied de ce mur pour neutraliser les infiltrations si bien que le cimetière se trouve a un niveau supérieur que le pourtour de l'édifice.

C'est de ce côté de l'église que reposent mes parents, mes grands-parents maternels, Émile Mainberte et Julia Chéron. Mais aussi des êtres chers comme ma tante Hjoerdis et sa mère Marie. Il y avait dans cette partie du cimetière un carré réservé aux enfants. Une sorte de solidarité teintée de compassion nous poussait parfois vers ces sépultures blanches où les noms nous étaient pourtant inconnus. Il se disait que dormaient là des anges...

Le décor est plantéVoilà, nous avons bouclé le tour de notre belle église. Jamais, nous ne nous serions douté qu'elle servit de grange à la Révolution. Abandonnée cinquante ans, il aura fallu la volonté du premier maire d'Yainville, l'entêtement des habitants, l'intérêt des savants et l'oreille compréhensive de l'Administration pour qu'elle soit sauvée in extremis. On édifia alors la sacristie. Mais je parle, je parle et quelqu'un vient d'ouvrir le portail. On y va ?

|

Vite

entrons |

|