Par

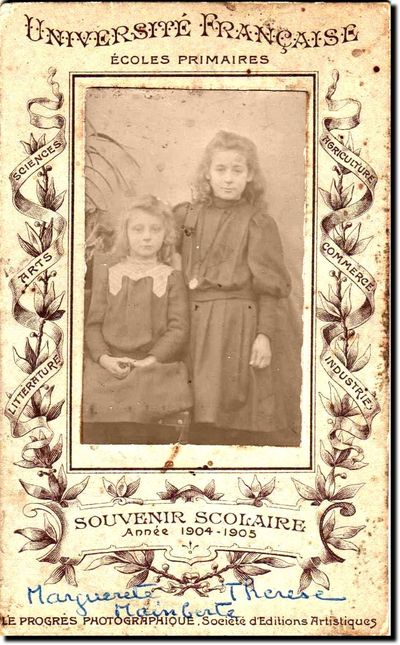

Laurent Quevilly-Mainberte

|

|

|

|

Sous

l’Ancien Régime, l’éducation était

bien balbutiante dans notre diocèse. En 1715,

l’évêque d’Aubigné constatait

que 18 paroisses, dont Yainville, n’avaient aucune

école. Curés, vicaires, clercs ou simples particuliers

assuraient parfois un enseignement empirique

Et

dire qu'en 1795, Yainville aurait pu devenir le chef-lieu d’un

arrondissement scolaire. C'était le souhait des instances

révolutionnaires. Mais la municipalité refuse, arguant

qu'il pleut dans le presbytère. A quoi tiennent les grandes

occasions ratées. Alors, Yainville propose de céder

la place à la commune voisine du Trait. Elle, son

presbytère s'y prête et peut loger l'instituteur. On juge

même sa position centrale, y compris pour les enfants de

Jumièges. Ce qui témoigne d'un besoin urgent en

cours de calcul et de géographie...

Les autorités d’Yvetot acceptent ce transfert,

appuyées par les pétitions convergentes des deux

villages. Le 10 juin 1795, le Trait devient officiellement le

siège de l’école. On y affecte donc un instituteur,

Étienne Loiselier, originaire des Vieux. Flatté, celui-ci

refuse aussitôt pour raisons personnelles.

Faute de remplaçant, l’ouverture de l’école

marque le pas. L’Administration s’agace. Pendant ce

temps, Pierre Harel, vieil instituteur déjà en poste au

Trait depuis trois ans, profite de ce moment de flottement pour

défendre son pré carré. Soutenu par les habitants

et les autorités locales, il finit par être

confirmé comme enseignant.

Mais les autorités supérieurs n'en démordent pas. En

1796, Jacques-François Lecomte, instituteur à Duclair,

est à son tour bombardé d’office au Trait. Il proteste avec

véhémence, dénonçant une manœuvre

politique pour l'éloigner de Duclair au profit de Jean Delanos,

curé défroqué. Lecomte fait jouer sa situation de

père

de famille, critique les compétences de ses rivaux et

réclame le cas échéant un autre poste que Le

Trait, pourquoi pas Jumièges, alors

vacant. Rien n'y fait. S'en suit un échange nourri de fautes

d'orthographes entre l'enseignant et l’Administration cantonale

qui le juge médiocre, tout juste bon à enseigner les

bases.

En

mars 1798, un instituteur de Rouen vint se mêler de la partie en

sollicitant un poste dans le canton. Il soigna sa lettre de motivation :

Aux citoyens administrateurs composant l'administration municipale du canton de Duclair,

Supplie

humblement, Charles Guillaume Gentais, désirant s'établir

dans l'arrondissement du canton de Duclair en qualité

d'instituteur pour y enseigner à lire, écrite,

l'arithmétique, le tout suivant les lois constitutionnelles de

la République, ce pourquoi, citoyens, il réclame votre

autorité à fin de lui procurer une commune dans laquelle

il puisse exercer librement comme celle de Yainville si toute fois il

n'y en a pas d'autres de vacantes pour l'instant.

Celle de Yainville ! Désolé, mais Yainville n'a pas d'école. Du coup, après passage devant un jury d'instruction à Yvetot, Gentais fut affecté... à Jumièges !

Pendant ce ce temps, cette même année 1798, c’est un autre curé défroqué, Le Painteur, qui officie désormais comme instituteur au Trait. Mais lui aussi se plaint : on ne le paie qu’en pain, et encore, pas toujours… Sur sa vingtaine d'élèves, seuls deux grimpent la côte Béchère, frôlés de trop près par les voitures publiques : Pascal-François Foloppe, fils d'un employé des fermes du Roi et Ferdinand Capelle. Tenons-les pour doyens de l'amicale des anciens élèves yainvillais.

Tiraillée entre Le Trait et Jumièges...Ainsi donc, l'instruction n'étant pas encore obligatoire et gratuite, les quelques Yainvillais qui tenaient à scolariser leurs enfants pouvaient se tourner vers le Trait. D'ailleurs, en 1835, la commune fut invitée à s'unir avec sa voisines sur le plan scolaire. Ce qui ne semble guère avoir été suivi d'effet. Car quelques années plus tard, on trouve de petits Yainvillais scolariés à Jumièges. Et Jumièges, ayant déjà phagocyté Yainville sur le plan religieux, n'attendait plus qu'une occasion pour la digérer sur le plan civil. L'école fournit à nos voisins l'occasion rêvée de nous chercher des poux. Ou plutôt de nous demander des sous. Le nerf de la guerre. Et Yainville ne pouvait s'y soustraire.

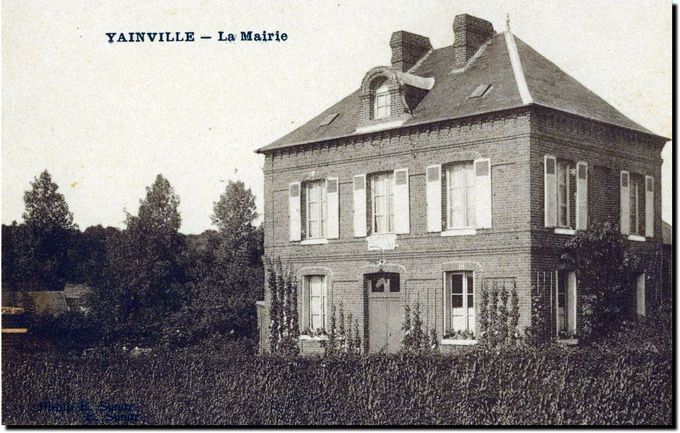

Cet épisode décisif y lieu à la fin de 1851. Le conseil municipal de Jumièges adopta le vœu "que la commune de Yainville, dont les enfants fréquentent l'école Jumièges, soit astreinte à payer à l'instituteur pour l'instruction des indigents." L'instituteur en question, c'était Nicolas Maillon qui venait d'inaugurer la mairie toute neuve bâtie sur la place de Jumièges. Un gros investissement...

Pour le préfet, Yainville ne pouvait rester sourd à l'injonction des Jumiégeois. La Loi plaidait pour eux. A moins, à moins de bâtir ou contribuer financièrement à l'entretien d'une école déjà existante où seraient scolarisés ses enfants pauvres. Il y avait bientôt 20 ans que la loi Guizot mettait chaque commune dans l'obligation d'entretenir une école ou, à défaut, de s'unir avec une voisine. Yainville qui s'était fortement endettée pour rouvrir son église était donc à la ramasse. Alors, on regarda encore vers le Trait. Et encore vers Jumièges. Trop loin, trop dangereux pour nos enfants estimèrent les élus yainvillais. Sur un coin de table, ils griffonnèrent un montage financier, ils lurent et relurent cette loi qui leur permettrait, faute de finances suffisantes, d'obtenir des aides. Et leur décision fut prise.

L'école enfin créé !Quand vint février 1852, un circulaire préfectorale vint accélérer le processus. On demandait à Yainville d'adresser le prévisionnel des dépenses scolaires prévues pour l'année suivante. Lafosse prit un malin plaisir à rappeler au représentant de l'État que son conseil était dispensé de délibérer sur la question. Puisqu'il n'y avait toujours pas d'école, toujours pas d'instituteur à Yainville. Le Préfet prit aussitôt le taureau par les cornes. Il autorisa enfin cette création. On retriendra donc 1852 comme une date hidtorique. Encore fallait--il trouver un instituteur. Et surout une "maison d'école"...

Le premier lieu qui nous soit connu appartient à Jean Isidore Aubé, l'adjoint au maire. Natif de Jumièges, cultivateur et fermier, il vit non loin de l'église en compagnie de Caroline Andrieux, Havraise de naissance. Ils ont deux filles en bas-âge ainsi qu'un jeune domestique.

Langlois, premier instituteur Nommé le 15 novembre 1852, ce

fut Pierre

Constant Langlois, 20 ans qui fut notre tout premier enseignant Fils et

frère d'instituteurs, neveu d'un capitaine au long cours, il est

né le 5 février 1831 à Bliquetuit. $

Nommé le 15 novembre 1852, ce

fut Pierre

Constant Langlois, 20 ans qui fut notre tout premier enseignant Fils et

frère d'instituteurs, neveu d'un capitaine au long cours, il est

né le 5 février 1831 à Bliquetuit. $A comme abeille...

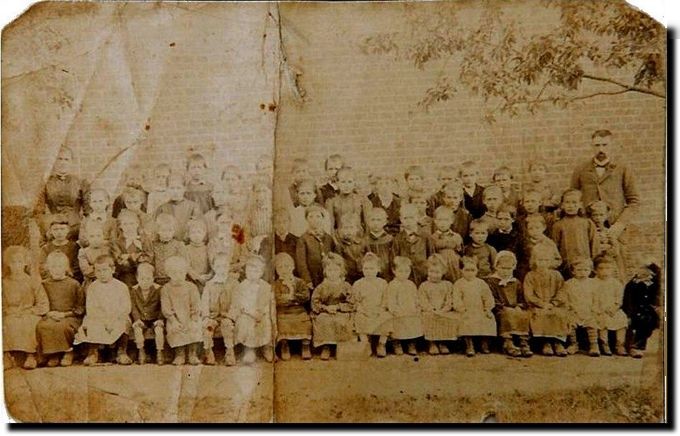

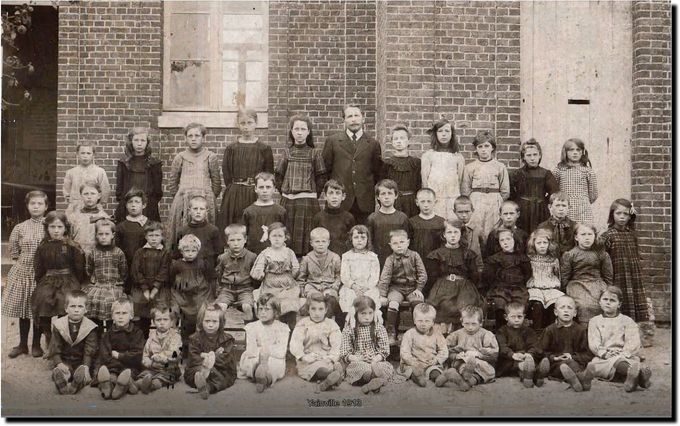

Trente

élèves composaient en théorie sa classe unique

à géométrie variable. En ces années 1850,

les calendriers scolaires n’étaient pas uniformes

d’une commune à l’autre. Leurs colonnes restaient

fortement influencées par les besoins agricoles et les

traditions locales, avec des rentrées souvent en

octobre-novembre pour finir en juillet-août.

On

est donc encore loin de la semaine des quatre jeudis et les petits

Yainvillais vont théoriquement en classe du lundi au samedi inclus selon des horaires

élastiques et personnalisés en fonction des besoins.

Alors, quand trouvent-il le temps d'aller au caté, le dimanche

après-midi ? P'têt ben qu'oui. Mais p'tête ben

qu'non. Avec la morale et l'instruction civique, l'éducation

religieuse figurait au programme, voire avec le concours du

curé dans la classe.

Tenez, justement le

voici ! Langlois fut installé officiellement le 16 novembre

1852 en présence du maire, des conseillers, mais aussi... de

l'abbé Houlière, fameux

chansonnier normand et locataire du presbytère vétuste

d'Yainville :

Tenez, justement le

voici ! Langlois fut installé officiellement le 16 novembre

1852 en présence du maire, des conseillers, mais aussi... de

l'abbé Houlière, fameux

chansonnier normand et locataire du presbytère vétuste

d'Yainville :"Nous, maire de la commune d'Yainville, nous sommes transportés en la maison d'école de la dite commune et, vu la lettre de Monsieur le recteur de l'académie en date du 4 courant qui nomme le sieur Langlois Pierre Constant instituteur communal d'Yainville, en vertu de la délégation à nous délivrée par Monsieur le Recteur en date du 15 courant, avons, en présence des membres du conseil municipal soussignés et de Monsieur le desservant aussi soussigné procédé à l'installation du sieur Langlois Pierre Constant instituteur de notre commune..."

Avec la République, l’enseignement primaire ambitionnait de transmettre des savoirs fondamentaux (lecture, écriture, arithmétique) tout en promouvant des valeurs démocratiques. Cependant, ces ambitions étaient freinées par l’influence de l’Église, renforcée par la loi Falloux de 1850, qui imposait l’instruction religieuse. À Yainville, commune rurale, l’école communale se concentrait sur ces savoirs de base, avec une forte influence de la paroisse nouvellement reconstituée sous la présidence du châtelain du Taillis.

Mais cette Seconde République est déjà morte. Le 5 décembre, Langlois participe à sa première cérémonie populaire sur la place publique du village qui réunit le conseil, les habitants, les fonctionnaires. Ce jour-là est lue la proclamation de Napoléon III :

Français

! Le peuple, consulté librement, a exprimé sa

volonté avec une force éclatante. Il a reconnu dans le

nom de Napoléon le symbole de la gloire nationale, de la

stabilité et de la grandeur.

Par la volonté souveraine de la Nation, le Second Empire est

proclamé, et Louis-Napoléon Bonaparte devient

Napoléon III, Empereur des Français. Vive

l’Empereur ! Vive la France !

Mais voilà que l'on tire grise mine à l'école d'Yainville. Présent encore à la cérémonie, Jean Isidore Aubé, l'adjoint, meurt subitement le 2 janvier 1853 à 37 ans. Mabon et Grain, amis et voisins, déclarent le décès au maire. Mabon qui, propriétaire et rentier, déjà conseiller municipal, va succéder à Aubé qui laisse une jeune veuve deux petites filles et un domestique dont on va se séparer. Caroline continuera à exploiter sa ferme. Seule. Jusqu'à la mort.

Mabon ? un sacré collègue !

Quels

seront les rapports de Langlois avec l'homme qui, là-bas, se tient près du maire ? François Pierre

Mabon, le notable que nous venons d'installer comme adjoint,

est un revenant. Natif de Bliquetuit, tiens, comme Langlois, il avait

été nommé en 1820 instituteur au Trait par le

maire de cette commune, Jacques-Joseph Tiphagne. Aussitôt, le

Recteur d'académie ordonne une enquête auprès du

juge de Paix de Duclair. Elle fut défavorable. Mabon est

né, dit le magistrat, "dans une contrée de ce monde gangrenée de tous temps du plus redoutable libéralisme." Et

d'ajouter que pendant les Cent-Jours, un dénommé Mabon

avait persécuté le curé du Trait. En

réalité, c'était son frère...

Mabon s'est marié en 1824 à Yainville avec une

Delépine, famille au sang chaud. En 1826, il met fin à

ses fonctions d'instituteur,

date à laquelle il devint conseiller municipal du Trait. Il aura

pour successeur... un garçon de 17 ans, Leroy, ce qui mettra le

maire en rage. Mais bon, il n'avait qu'une demi-douzaine

d'élèves... Conseiller au Trait. Mabon appartenait

à une équipe qui rêvaint d'annexer sa voisine.

Mais bon, voilà Mabon établi ensuite à Yainville. Voisin de

Charles Lesain, au manoir de l'église, Mabon devint son adjoint

en 1839. Il fut de ceux qui s'opposèrent farouchement à

la restauration de l'église abandonnée depuis le Concordat. Il avait

pour cousin Jean-Louis Lafosse, gros contributeur de la commune qui,

lui, était favorable au projet.

Comme il l'avait été au Trait, Mabon,

sans complexe, fut partisan de l'absorption d'Yainville par

Jumièges dont il présida d'ailleurs la Fabrique en bon

chrétien. Animé d'un tel patriotisme, notre homme

démissionna de la mairie d'Yainville en 1846 en compagnie de

Lesain et Duval, tous trois désavoués par leurs

administrés et l'autorité préfectorale.

Et voila

que six ans après, à la faveur de la mort d'Aubé,

Mabon redevient adjoint. De Jean-Augustin Lafosse cette fois, son

ennemi d'hier.

Loisel, de passage...

Auguste Eléonore Loisel fut nommé par le Préfet le 25 août 1855. Né le 11 juillet 1828 à Hodeng-Hodenger, il a donc 27 ans et nous vient de l'école de Boissay, petit village du pays de Bray. Marié depuis deux ans, il est père de deux enfants,

On l'installa le 1er octobre suivant. L'abbé Houlière participa encore à la cérémonie présidée par Lafosse, maire, en compagnie de son conseil au grand complet dont Duval, ancien ennemi lui aussi, Pierre-Paul Grain, le propriétaire du presbytère, et puis le propre père du maire.

A peine intronisé, Loisel s'envola trois semaines plus tard vers un autre poste. On le retrouvera à Yvecrique. Père de huit enfants, il est décédé à Grémonville en 1901.

...Suivi d'un Beauvisage

Ce météorite fut officiellement remplacé le 1er octobre 1855 par Joseph François Beauvisage. Veuf d'Aglaë Painturier, il est né le 4 septembre 1826 à Monchy-sur-Eu. Les mêmes participants firent de nouveau tapisserie pour la cérémonie d'installation dans la salle ordinaire des débats.

Beauvisage poursuit l'œuvre de Langlois. L’histoire, intégrée à l’instruction morale, servira à construire un roman national glorifiant une France unie depuis le baptême de Clovis. Charlemagne, dépeint comme le fondateur de l'école, est appelé l'empereur à la barbe fleurie quand il se contentait de moustaches. Jeanne d’Arc, qui a son vitrail à l'église Saint-André, Jeanne d'Arc entend bien des voix divines et reconnaît Charles VII sans l'avoir jamais vu. Saint Louis est un roi pieux qui rend la justice sous un chêne suffisamment feuillu pour cacher sa politique antisémite et ses croisades sanglantes. le criminel de guerre Bayard est sans reproche, Henri IV instaure la « poule au pot » quand il est déjà mort, Surcouf est un intrépide corsaire et surtout pas négrier. Quant à Napoléon Ie, on le glorifie pour ses victoires et ses réformes. Le rétablissement de l'esclavage, le fiasco d'Haïti resteront sous le boisseau...

Ces récits biaisés, véhiculés par des manuels simplifiés et des instituteurs mal formés, reflétaient une volonté de forger une identité nationale au service du pouvoir impérial, au détriment d’une approche critique de l’Histoire. Quant au parler cauchois sur la cour, s'il ne subit pas une répression aussi féroce que le Breton, il va de plus en plus écorcher les oreilles des maîtres. De premières circulaires apparaissent pour lui faire la chasse dès 1856.

La commune

ayant le devoir de pourvoir au bon accueil des élèves et

au logement de l'instituteur, le 1er février 1856, on

s'inquiéta du renouvellement du bail de maison d'école,

sise chez la veuve Aubé et qui devait s'achever à la

Saint-Michel suivante. Le maire fut autorisé sans l'ombre d'une

discussion à en signer un nouveau de six ans.

En 1861, Beauvisage est localisé seul dans une maison du village

voisine de celle de Prosper Amour Houlière, un rentier.

Le bail

à la ferme Aubé arrivant a

expiration à la Saint-Michel de 1862, la classe trouva refuge la ferme du maire, Jean-Augustin Lafosse.

Gacouin, doublement fidèle

En février 1863, Victorien Stanislas Gacouin, nouvel instituteur, percevra 700 F de salaire.

Cet enseignant, né en 1835 d'un tisserand d'Harcanville, nous arrive la mine défaite de Cideville où il vient de perdre sa jeune femme, Henriette Levillain, après deux années de mariage. Veuvage de courte durée car sitôt arrivé il jure une seconde fois fidélité. le 18 mai suivant. Non plus à l'Empereur mais à une femme cette fois : Désirée Clarisse Bénard, venue de Valliquerville. C'est une proche de la défunte et elle aussi vient de perdre son conjoint.

Selon une enquête nationale de 1863‑64, notamment en Normandie, les inspecteurs soulignent que « la plupart des élèves, en arrivant à l’école, ne connaissent que le patois »

Lafosse, le maire, est toujours propriétaire du bâtiment qui accueille la mairie-école. Il perçoit pour cela un loyer. Mais les locaux sont jugés bien vétustes par l'Administration. Du coup, l'école déménage à la Saint-Michel de 1864 pour une maison appartenant à M. Caron.

Cette maison occupée par mon oncle, lle capitaine Chéron, fut un temps, assurati-il, la mairie école. Sa symétrie s'y prête mais l'information n'est pas confirmée L'école fut aussi localiséeg à l'angle des rues Pasteur et Jules-Ferry.

Si M. Gacouin nous a quittés en 1865, il n'ira pas bien loin. La mort le fauche le 31 octobre 1867 à Bertheauville. A 32 ans, il laissait derrière lui deux garçons dont Joseph, né à Yainville 20 mois plus tôt. Il sera plus tard cultivateur à Saint-Martin-aux-Arbres. Gacouin avait aussi sous son toit un garçon de 4 ans portant son nom, Auguste Gacouin ainsi qu'un pensionnaire de 13 ans, Henri Pontillon. Ce recensement est curieux. De sa première femme, décédée à 26 ans, Gacouin avait eu une fille, Rosalie Henriette qui se mariera plus tard à Cideville.

En 1873,

Edmond Blanchard succède à Breton. Il

a 45 ans. Edmond Alexandre Blanchard est né en 1829 à

Yvetot où il a épousé une fille du pays, Marie

Loisel. Le couple a une fille, Marie, et deux garçons :

Edmond et Gaston. Avant de venir jusqu'à nous, Blanchard a

enseigné à Villainville ou il est attesté en 1857

puis à Manéglise en 1859, Rouville en 1868.

En 1873,

Edmond Blanchard succède à Breton. Il

a 45 ans. Edmond Alexandre Blanchard est né en 1829 à

Yvetot où il a épousé une fille du pays, Marie

Loisel. Le couple a une fille, Marie, et deux garçons :

Edmond et Gaston. Avant de venir jusqu'à nous, Blanchard a

enseigné à Villainville ou il est attesté en 1857

puis à Manéglise en 1859, Rouville en 1868.

1898

: Hébert pousse à la création d'une

Société de secours mutuels, refusée

lors d'une

délibération antérieure. Les ouvriers

yainvillais

gagnent suffisamment pour s'acquitter d'une cotisation. En cas

d'accident, ils bénéficieraient plus que l'aide

médicale gratuite et ce ne serait pas à la charge

de la

commune...

1898

: Hébert pousse à la création d'une

Société de secours mutuels, refusée

lors d'une

délibération antérieure. Les ouvriers

yainvillais

gagnent suffisamment pour s'acquitter d'une cotisation. En cas

d'accident, ils bénéficieraient plus que l'aide

médicale gratuite et ce ne serait pas à la charge

de la

commune...

1921.

La scolarité est alors obligatoire de 6 à 13 ans.

Durant l'été, il y eut une telle

sécheresse que l'on fut dans l'obligation de forer un puits

pour alimenter l'école en eau potable.

1921.

La scolarité est alors obligatoire de 6 à 13 ans.

Durant l'été, il y eut une telle

sécheresse que l'on fut dans l'obligation de forer un puits

pour alimenter l'école en eau potable.