| Par Laurent Quevilly-Mainberte. | |

|

|

Explosive ! L'histoire des carrières d'Yainville est explosive ! Elle débute avec les aléas de quelques chaufourniers pour aboutir à la prospérité d'Émile Silvestre en passant par une violente polémique, une crise économique. Et quelques morts... |

On dit parfois que les carrières d'Yainville furent ouvertes pour fournir des blocs de calcaire à l'abbaye de Jumièges. Pas sûr... On sait qu'au 9 mai 1634, les moines étaient propriétaires du site. Et que ce fut là le domaine d'une corporation: les chaufourniers...

Le four de René Halley

René Halley est laboureur, au hameau de Goville, à Saint-Wandrille. Le 2 mars 1719, il signe un bail avec les religieux de Jumièges. Halley construira aux carrières de Claquevent un four à chaux. Le paysan se fait ainsi chaufournier. Un de ces étranges sorciers qui, dans de hautes cheminées, vous transforment la craie en chaux. Une fois extraits, les blocs sont placés dans le four et l'on reste là huit jours à surveiller le feu.

La chaux ainsi produite servira amender les terres, entrer dans les constructions.

| 50

LIVRES ! C'est le loyer annuel d'Halley |

Le 20 octobre 1720, Pierre Halley se rend à l'abbaye pour ratifier son bail. Le voilà face à Jacques Le Sanier, notaire royal, Jacques Mustel, garde des eaux et Forêts de la baronnie de Jumièges, Dom Marc Anthoine Souché, procureur de l'abbaye. Manifestement, Halley ne loue pas TOUTE la carrière. Il a des voisins. |

La

déchéance de Pierre Halley

Le 11 septembre 1739, son fils Pierre comparait devant Me Marin Louis Le Sannier, notaire et Me Valentin Vastey, contrôleur des exploits au parlement de Duclair.Depuis la mort de son père, Pierre Halley a exploité Claquevent sans bail. Donc sans payer de loyer. Face à lui, dom Marin Goujet, le cellérier de l'abbaye, n'entend pas pousser la charité chrétienne jusqu'au désintéressement. Voilà Halley, marchand briquetier et chaufournier, contraint de signer un bail rétroactif moyennant 60 livres ou 60 mines de chaux ou 60 toises de pierre...

Le 30 septembre 1741, Pierre Halley signe un nouveau bail. Devant maître d'Epouville, garde-note du Roy, dom Pierre Estienne Lepicard, le cellérier et deux témoins: Pierre Legendre, tailleur et Guillaume Siméon, mareschal demeurant à Jumièges. Seulement, Halley doit encore de l'argent, beaucoup d'argent à l'abbaye. 350 livres. Il a hypothéqué ses biens propres.

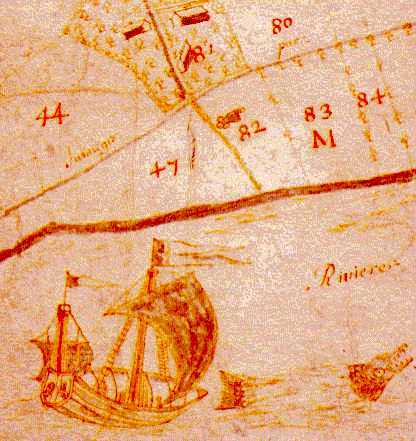

Ce plan est non daté mais antérieur

à la

Révolution et certainement dû au sieur Delavigne.

On y

voit figurées les "carrières et côtes

de la

paroisse d'Yainville et du Trait" qui s'étendent au

delà

du passage du Trait figuré par une barque. A gauche, deux

maisons représentent le hameau de "Claquevel".

La saisie de la honte

Le 22 août 1744, Thomas Lebourgeois, le sergent royal de Rouen, vient frapper à la porte de Halley. Lebourgeois agit au nom de Vincent Mallet, cellérier de l'abbaye.

"J'ay saisy ce qui suit. Premièrement dans la cuisine, a la cheminez, une cramaillée, deux chenest, une petite broche à rotir, une pincette, une assiette avec couvert, le tout de fer, un vieil fil à giboyer avec sa plaque, un petit pallier de bois sur lequel trouvé six cuillers, une table d'étain, une vieille auge à pétrir avec couvert, une vielle table sur son pied, quatre vielle chesse à fond de paille dans son appartement, dans la masure dans lequel il n'y a rien, dans une ettable attenante à laditte maison dans lequel il n'y a rien, dans la grange trouvé quatre cochons, veu les meubles cydessus employez quy ne meritte pas estre saisis, après avoir visité dans tous les apartements dudit Haley, veu le peu de valeur, j'ai fait et dressé le présent procès verbal de nul bien pour par lesdits sieurs religieux se pourvoir contre ledit Halley et de puy il apartiendra et me suis rettiré présence dudit Halley et Richard Dehaies, Pierre Cottard..."

Bref, Halley est si pauvre qu'il n'y a rien à saisir chez lui. Alors les moines lui trouvent un successeur plus dodu: Maurice Tiphagne fils, marchand plâtrier demeurant en la paroisse de Yainville. Celui-ci signa son bail le dimanche 17 avril 1746 devant d'Epouville, dom Abraham Lambert, le cellérier et deux témoins de Jumièges: Louis Carpentier, menuisier, et Jacques Boutard, marchand. Les conditions: 25 mines de chaux, livrables aux frais du preneur, la mine valant 20 sols. Une mine est une mesure de capacité pour les matières sèches qui équivaut à un peu plus de 78 livres.

Membre d'un fratrie d'au moins six enfants, ce Maurice Tiphagne était marié à Anne Levillain. Il était fils d'autre Maurice et de Françoise Bachelay. Une vieille famille yainvillaise...

Les sieurs Raullin

Syndic de la paroisse, premier maire d'Yainville, Jacques Rollain est alors un industriel très en vue. Il

est mort veuf en 1803.

Il

est mort veuf en 1803.

On retrouve ensuite son fils, Pierre-Michel Rollain. Il est né le 18 mai 1768 sur la commune du Trait. A 40 ans, il se marie à Yainville en 1809, avec Marie Marthe Rose Damandé, âgée de 28 ans et fille d'une journalier de Duclair.

Maire d'Yainville en 1826, Pierre-Michel Rollain, en qualité de chauffournier, figure parmi les créancier du sieur Bataille fils aîné, ex-constructeur de bateaux à Guerbaville. Et ils sont fort nombreux. Rollain est entouré de Jean-Jeanne Ponty, voiturier à Sainte-Marguerite ou encore Lefort, marchand à Jumièges.

Pierre-Michel Rollain est décédé le 15 septembre 1829, à 6 heures du soir, avec la profession de marchand chauffournier. Mais il était en faillite.

Déclarèrent le décès de Rollain André Victor Hue, le lieutenant des douanes voisin du défunt, Marc Antoine Le Long, chauffournier d'Yainville et ami.

Georges Delépine, en rédigeant l'acte de décès, se déclara un peu vite maire avant de rectifier sa fonction d'adjoint. Mais il sera effectivement le successeur de Raullin.

En 1829, on relève la présence d'un carrieur du nom de Decherrois, occupant à Yainville une masure édifiée de plusieurs bâtiments. Elle appartenait au sieur Defresne, filateur à Belbeuf.

Le mardi 24 août 1830, à midi, au tribunal de première instance de Rouen, à la requête du sieur Deriberprey-Boucher, marinier à Rouen, boulevard du Champ-de-Mars et syndic de faillite, on procéda à l'adjudication définitive des immeubles dépendant de la faillite de feu Rollain. Voici donc l'aperçu de sa fortune foncière.

Premier article : deux maisons d'habitation occupées au Trait, en bord de Seine, par les sieurs Casimir Levacher et Jean Dossier ainsi que le corps de garde des douaniers et un potager entouré de haies vives. Le tout est estimé à 1.600 francs.

Deuxième article :

1) Masure et bâtiments situés à Yainville et occupé par la dame veuve Rollain et divers, avec roche contenant une carrière, le tout de la contenance de un hectare 73 ares. Estimation : 14.000 francs de part les bâtiments, la superficie mais aussi la roche que l'on peut extraire.

Outre la veuve Rollain qui occupe un bâtiment à deux étages, les autres maisons sont occupées à la suite l'une par le sieur Hue, l'autre par MM. Delahaye et Riaux sous un même toit. Enfin un compte là aussi un corps de garde. Vis-a-vis de la maison de la veuve Rollain est une autre maison louée par le sieur Benoît. Puis vient un cellier surmonté d'un grenier. Une autre maison d'habitation abrite le sieur Lelong, chaufournier, un magasin à chaux.

Au nord de la maison Rollain, sous la roche, on note un pressoir, une étable aux vaches, une écurie et un four à chaux.

Tous ces bâtiments sont implantés sur une masure parsemée d'arbres fruitiers. Si, au nord, on trouve la roche, il y a aussi des terres en labour et un bois-taillis. Au sud est la Seine. A l'est un terrain vague en pâture. A l'ouest les terres du sieur Danger

2) Une pièce de terre en labour, bois-taillis et patis, de la contenance d'environ 2 ha, 35 a et 30 ca, estimation 2.000 francs. Au sud est l'article 1 déjà décrit, au nord la route de Rouen au Havre, à l'est par le sieur Jean Baillif, à l'ouest par le sieur Danger et autre et par enhachement le eiru Blondel

Troisième et dernier article : une ferme située à Saint-Paër, tenue à loyer par le sieur Ferment comprenant outre la masure et les bâtiments de type cellier, charretterie ou encore poulailler :

1) Une pièce de terre en labour d'environ 40 a et 56 ca (3 vergées) bornée au nord par un chemin, au sud les héritiers Morel, à l'ouest la ferme Ferment, à l'est le sieur Liesse;

2) une autre pièce de terre, la Sablonnière, en labour de un ha 98 a 62 ca (3 acres et demi), bornée au midi par le chemin des Vieux, au nord le chemin du Mouchel et la demoiselle Baville, à l'est la veuve Guignan, à l'ouest le chemin du Mouchel.

3) et une autre pièce de terre en labour de 85 a, 12 ca (A acre et demi), située de l'autre côté du chemin des Vieux, au sud sont les sieurs Gervais et Ferment, a l'ouest le chemin du Mouchel tendant à l'église, à l'est le dit chemin des Vieux où cette pièce se termine en pointe.

Le tout estimé 6.400 francs.

On peut se renseigner auprès de Juvin, avoué demeurant à Rouen, 17 rue de Socrate, poursuivant la vente et dépositaire des titres de propriété.

Le sieur Deriberprey-Boucher revendit la ferme de Saint-Paër à Pierre-Louis Bourey, capitaine de navire du Val-de-la-Haye. Elle avait appartenu au père de Rollain Jacques-Michel, ainsi qu'à Madeleine-Marguerite Leroy, morte en 1790.

La veuve du chaufournier mourra en 1855 chez sa fille, blanchisseuse au Trait.

Deux chaufourniers en froid

A

Claquevent, d'autres chaufourniers se succèdent encore. Le

12

août 1836, Emmanuel Joseph Frappart

déclare son

activité sur l'ancienne propriété des

Rollain. Il

la partage avec Pierre Lefieux qui en possède la plus grande

part. Natif du Val-de-la-Haye, c'est un voilier possédant

maison

au 28 de la rue des Ramasses, à Rouen. Lefieux et

Frappart

ont pour voisin Jean-Laurent Delépine. En mai 1837, ce

dernier

décide de construire, sur un sien

terrain un fourneau à

cuire le plâtre. Couvert de tuiles, il est doté

d'une cheminée. Delépine n'a pas cru bon de

demander une quelconque autorisation. Placé comme

il est, son four ne présente aucun danger. Seulement,

quand Delépine embrase son premier fagot, en avril 1838, il

s'attire les foudres de Lefieux qui, le 22 juin, demande la

destruction du four, arguant le risque d'incendie.

A

Claquevent, d'autres chaufourniers se succèdent encore. Le

12

août 1836, Emmanuel Joseph Frappart

déclare son

activité sur l'ancienne propriété des

Rollain. Il

la partage avec Pierre Lefieux qui en possède la plus grande

part. Natif du Val-de-la-Haye, c'est un voilier possédant

maison

au 28 de la rue des Ramasses, à Rouen. Lefieux et

Frappart

ont pour voisin Jean-Laurent Delépine. En mai 1837, ce

dernier

décide de construire, sur un sien

terrain un fourneau à

cuire le plâtre. Couvert de tuiles, il est doté

d'une cheminée. Delépine n'a pas cru bon de

demander une quelconque autorisation. Placé comme

il est, son four ne présente aucun danger. Seulement,

quand Delépine embrase son premier fagot, en avril 1838, il

s'attire les foudres de Lefieux qui, le 22 juin, demande la

destruction du four, arguant le risque d'incendie.

Type de four à chaux, Heurteauville, face au bac.

Maire de Yainville, Georges Delépine met en demeure son homonyme de cesser de cuire audit fourneau. " Mon four ne présente aucun danger ", s'étonne Jean-Laurent, cet établissement est utile au pays. Déjà, il en existe plusieurs dans le voisinage." Et pour cause : Lefieux en possède cinq à lui tout seul ! Alors, sa démarche n'est-elle pas plutôt guidée par un mauvais esprit commercial ?

Une enquête commodo incommodo est menée du 23 février au 1er mars 1839. Beaudard, arpenteur à Duclair, vient dresser le plan des lieux. Le 6 mars, Delépine exulte. Il est autorisé à poursuivre l'exploitation. Lefieux fulmine.

Au

recensement de 1841, Jean-Laurent Delépine est

porté comme

chaufournier. Il a alors 36 ans et est l'époux de Rose

Thorel, 21 ans.

Dans l'entourage, on compte un "carrieur" : le sieur Charles Decharrois, 64 ans, un "carrier" du même nom, Jacques Decharvois, un autre appelé Nicolas-Patrice Pinguet et son fils, Deogracias.

La mort met un terme au conflit. Lefieux rend l'âme le 22 août 1842 à Yainville. Deux voisins vont déclarer le décès à Charles Lseain, depuis peu maire d'Yainvilel. Il s'agit de Toutain, ancien brigadier des Douanes et de Pierre Amable Duval, cultivateur. En septembre 1844, le chaufournier Frappart est déclaré en faillite après huit ans d'activité.

Après la mort de leur père, les quatre héritiers Lefieux décidèrent de vendre leur propriété familiale. Sur trois hectares et demi, elle consiste en une maison de maître avec quatre autres habitations entourées de jardins, un corps-de-garde des Douarnes, un beau verger planté de fruitiers, une carrière de pierres avec deux fours à chaux et divers appartements, Entin une terre de labour avec lisière de bois-taillis "d'un revenu de 1.000 F, suscptible d'augmentation par l'exploitation très facile des carrières."

En novembre 1847, à midi, Bicheray le notaire de Jumièges se rend à Claquevent. C'est l'épouse d'une entrepreneur des Ponts & Chaussées de Duclair, Marie-Louise Billerey, née Duval, qui se porte acquéreur pour 22.500 F.

Le 30 août 1848, la même achète encore un hectare de terrain dans la côte Béchère.et appartenant aux Traitons Le Baillif.

La page des chaufourniers se tournait. Mais avec l'endiguement de la Seine, un homme va bientôt donner unacré retour de flamme aux carrières d'Yainville : Emile Silvestre...

Liens

Jean-Yves et Josiane Marchand, archives départementales. Cotes: 3S115, 8S45.

Journal de Rouen

Bruno Penna, Yainville Info N° 22, Janvier 1988.

Jean-Pierre Derouard pour deux plans de carrière.

Les cahiers Léopold Delisle

Le 11 septembre 1739, son fils Pierre comparait devant Me Marin Louis Le Sannier, notaire et Me Valentin Vastey, contrôleur des exploits au parlement de Duclair.Depuis la mort de son père, Pierre Halley a exploité Claquevent sans bail. Donc sans payer de loyer. Face à lui, dom Marin Goujet, le cellérier de l'abbaye, n'entend pas pousser la charité chrétienne jusqu'au désintéressement. Voilà Halley, marchand briquetier et chaufournier, contraint de signer un bail rétroactif moyennant 60 livres ou 60 mines de chaux ou 60 toises de pierre...

Le 30 septembre 1741, Pierre Halley signe un nouveau bail. Devant maître d'Epouville, garde-note du Roy, dom Pierre Estienne Lepicard, le cellérier et deux témoins: Pierre Legendre, tailleur et Guillaume Siméon, mareschal demeurant à Jumièges. Seulement, Halley doit encore de l'argent, beaucoup d'argent à l'abbaye. 350 livres. Il a hypothéqué ses biens propres.

La saisie de la honte

Le 22 août 1744, Thomas Lebourgeois, le sergent royal de Rouen, vient frapper à la porte de Halley. Lebourgeois agit au nom de Vincent Mallet, cellérier de l'abbaye.

"J'ay saisy ce qui suit. Premièrement dans la cuisine, a la cheminez, une cramaillée, deux chenest, une petite broche à rotir, une pincette, une assiette avec couvert, le tout de fer, un vieil fil à giboyer avec sa plaque, un petit pallier de bois sur lequel trouvé six cuillers, une table d'étain, une vieille auge à pétrir avec couvert, une vielle table sur son pied, quatre vielle chesse à fond de paille dans son appartement, dans la masure dans lequel il n'y a rien, dans une ettable attenante à laditte maison dans lequel il n'y a rien, dans la grange trouvé quatre cochons, veu les meubles cydessus employez quy ne meritte pas estre saisis, après avoir visité dans tous les apartements dudit Haley, veu le peu de valeur, j'ai fait et dressé le présent procès verbal de nul bien pour par lesdits sieurs religieux se pourvoir contre ledit Halley et de puy il apartiendra et me suis rettiré présence dudit Halley et Richard Dehaies, Pierre Cottard..."

Bref, Halley est si pauvre qu'il n'y a rien à saisir chez lui. Alors les moines lui trouvent un successeur plus dodu: Maurice Tiphagne fils, marchand plâtrier demeurant en la paroisse de Yainville. Celui-ci signa son bail le dimanche 17 avril 1746 devant d'Epouville, dom Abraham Lambert, le cellérier et deux témoins de Jumièges: Louis Carpentier, menuisier, et Jacques Boutard, marchand. Les conditions: 25 mines de chaux, livrables aux frais du preneur, la mine valant 20 sols. Une mine est une mesure de capacité pour les matières sèches qui équivaut à un peu plus de 78 livres.

Membre d'un fratrie d'au moins six enfants, ce Maurice Tiphagne était marié à Anne Levillain. Il était fils d'autre Maurice et de Françoise Bachelay. Une vieille famille yainvillaise...

Les sieurs Raullin

|

A

l'époque révolutionnaire, les documents nous

disent que les habitants d'Yainville sont "journaliers, carriers, fileurs,

bûcherons dans la forêt de Brotonne et pauvres pour

la plupart." Carriers ! Précieux

témoignage... En 1790, on retrouva le corps d'un noyé à Yainville. Le Vicomte de l'Eau, flanqué d'un chirurgien, vint reconnaître le corps, il les attendait sur le quai du sieur Raullin, "devant la carrière du sieur Raullin", précise le médecin. |

GÉOLOGIE La Normandie, et donc potentiellement les carrières de Yainville, est sur un sous-sol crayeux datant du Crétacé supérieur. Cette craie est un calcaire biomicritique, composé principalement de coccolithes et d'algues carbonatées, avec une présence variable de bioclastes et de nodules de silex. |

Syndic de la paroisse, premier maire d'Yainville, Jacques Rollain est alors un industriel très en vue.

Il

est mort veuf en 1803.

Il

est mort veuf en 1803. On retrouve ensuite son fils, Pierre-Michel Rollain. Il est né le 18 mai 1768 sur la commune du Trait. A 40 ans, il se marie à Yainville en 1809, avec Marie Marthe Rose Damandé, âgée de 28 ans et fille d'une journalier de Duclair.

Maire d'Yainville en 1826, Pierre-Michel Rollain, en qualité de chauffournier, figure parmi les créancier du sieur Bataille fils aîné, ex-constructeur de bateaux à Guerbaville. Et ils sont fort nombreux. Rollain est entouré de Jean-Jeanne Ponty, voiturier à Sainte-Marguerite ou encore Lefort, marchand à Jumièges.

Pierre-Michel Rollain est décédé le 15 septembre 1829, à 6 heures du soir, avec la profession de marchand chauffournier. Mais il était en faillite.

Déclarèrent le décès de Rollain André Victor Hue, le lieutenant des douanes voisin du défunt, Marc Antoine Le Long, chauffournier d'Yainville et ami.

Georges Delépine, en rédigeant l'acte de décès, se déclara un peu vite maire avant de rectifier sa fonction d'adjoint. Mais il sera effectivement le successeur de Raullin.

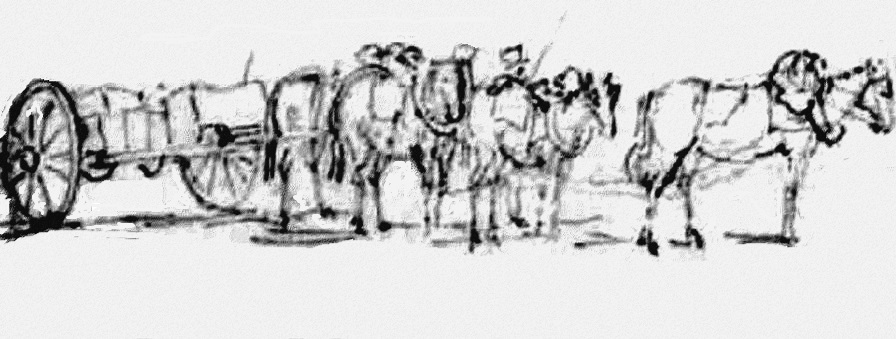

Attelage dessiné en

1832 à Yainville par Guillaume Morin. Il charrie sans doute

des blocs de pierre...

En 1829, on relève la présence d'un carrieur du nom de Decherrois, occupant à Yainville une masure édifiée de plusieurs bâtiments. Elle appartenait au sieur Defresne, filateur à Belbeuf.

Le mardi 24 août 1830, à midi, au tribunal de première instance de Rouen, à la requête du sieur Deriberprey-Boucher, marinier à Rouen, boulevard du Champ-de-Mars et syndic de faillite, on procéda à l'adjudication définitive des immeubles dépendant de la faillite de feu Rollain. Voici donc l'aperçu de sa fortune foncière.

Premier article : deux maisons d'habitation occupées au Trait, en bord de Seine, par les sieurs Casimir Levacher et Jean Dossier ainsi que le corps de garde des douaniers et un potager entouré de haies vives. Le tout est estimé à 1.600 francs.

Deuxième article :

1) Masure et bâtiments situés à Yainville et occupé par la dame veuve Rollain et divers, avec roche contenant une carrière, le tout de la contenance de un hectare 73 ares. Estimation : 14.000 francs de part les bâtiments, la superficie mais aussi la roche que l'on peut extraire.

Outre la veuve Rollain qui occupe un bâtiment à deux étages, les autres maisons sont occupées à la suite l'une par le sieur Hue, l'autre par MM. Delahaye et Riaux sous un même toit. Enfin un compte là aussi un corps de garde. Vis-a-vis de la maison de la veuve Rollain est une autre maison louée par le sieur Benoît. Puis vient un cellier surmonté d'un grenier. Une autre maison d'habitation abrite le sieur Lelong, chaufournier, un magasin à chaux.

Au nord de la maison Rollain, sous la roche, on note un pressoir, une étable aux vaches, une écurie et un four à chaux.

Tous ces bâtiments sont implantés sur une masure parsemée d'arbres fruitiers. Si, au nord, on trouve la roche, il y a aussi des terres en labour et un bois-taillis. Au sud est la Seine. A l'est un terrain vague en pâture. A l'ouest les terres du sieur Danger

2) Une pièce de terre en labour, bois-taillis et patis, de la contenance d'environ 2 ha, 35 a et 30 ca, estimation 2.000 francs. Au sud est l'article 1 déjà décrit, au nord la route de Rouen au Havre, à l'est par le sieur Jean Baillif, à l'ouest par le sieur Danger et autre et par enhachement le eiru Blondel

Troisième et dernier article : une ferme située à Saint-Paër, tenue à loyer par le sieur Ferment comprenant outre la masure et les bâtiments de type cellier, charretterie ou encore poulailler :

1) Une pièce de terre en labour d'environ 40 a et 56 ca (3 vergées) bornée au nord par un chemin, au sud les héritiers Morel, à l'ouest la ferme Ferment, à l'est le sieur Liesse;

2) une autre pièce de terre, la Sablonnière, en labour de un ha 98 a 62 ca (3 acres et demi), bornée au midi par le chemin des Vieux, au nord le chemin du Mouchel et la demoiselle Baville, à l'est la veuve Guignan, à l'ouest le chemin du Mouchel.

3) et une autre pièce de terre en labour de 85 a, 12 ca (A acre et demi), située de l'autre côté du chemin des Vieux, au sud sont les sieurs Gervais et Ferment, a l'ouest le chemin du Mouchel tendant à l'église, à l'est le dit chemin des Vieux où cette pièce se termine en pointe.

Le tout estimé 6.400 francs.

On peut se renseigner auprès de Juvin, avoué demeurant à Rouen, 17 rue de Socrate, poursuivant la vente et dépositaire des titres de propriété.

Le sieur Deriberprey-Boucher revendit la ferme de Saint-Paër à Pierre-Louis Bourey, capitaine de navire du Val-de-la-Haye. Elle avait appartenu au père de Rollain Jacques-Michel, ainsi qu'à Madeleine-Marguerite Leroy, morte en 1790.

La veuve du chaufournier mourra en 1855 chez sa fille, blanchisseuse au Trait.

Deux chaufourniers en froid

A

Claquevent, d'autres chaufourniers se succèdent encore. Le

12

août 1836, Emmanuel Joseph Frappart

déclare son

activité sur l'ancienne propriété des

Rollain. Il

la partage avec Pierre Lefieux qui en possède la plus grande

part. Natif du Val-de-la-Haye, c'est un voilier possédant

maison

au 28 de la rue des Ramasses, à Rouen. Lefieux et

Frappart

ont pour voisin Jean-Laurent Delépine. En mai 1837, ce

dernier

décide de construire, sur un sien

terrain un fourneau à

cuire le plâtre. Couvert de tuiles, il est doté

d'une cheminée. Delépine n'a pas cru bon de

demander une quelconque autorisation. Placé comme

il est, son four ne présente aucun danger. Seulement,

quand Delépine embrase son premier fagot, en avril 1838, il

s'attire les foudres de Lefieux qui, le 22 juin, demande la

destruction du four, arguant le risque d'incendie.

A

Claquevent, d'autres chaufourniers se succèdent encore. Le

12

août 1836, Emmanuel Joseph Frappart

déclare son

activité sur l'ancienne propriété des

Rollain. Il

la partage avec Pierre Lefieux qui en possède la plus grande

part. Natif du Val-de-la-Haye, c'est un voilier possédant

maison

au 28 de la rue des Ramasses, à Rouen. Lefieux et

Frappart

ont pour voisin Jean-Laurent Delépine. En mai 1837, ce

dernier

décide de construire, sur un sien

terrain un fourneau à

cuire le plâtre. Couvert de tuiles, il est doté

d'une cheminée. Delépine n'a pas cru bon de

demander une quelconque autorisation. Placé comme

il est, son four ne présente aucun danger. Seulement,

quand Delépine embrase son premier fagot, en avril 1838, il

s'attire les foudres de Lefieux qui, le 22 juin, demande la

destruction du four, arguant le risque d'incendie. Type de four à chaux, Heurteauville, face au bac.

Maire de Yainville, Georges Delépine met en demeure son homonyme de cesser de cuire audit fourneau. " Mon four ne présente aucun danger ", s'étonne Jean-Laurent, cet établissement est utile au pays. Déjà, il en existe plusieurs dans le voisinage." Et pour cause : Lefieux en possède cinq à lui tout seul ! Alors, sa démarche n'est-elle pas plutôt guidée par un mauvais esprit commercial ?

| Delépine a beau plaider que son four est à 100 mètres du bâtiment Lefieux, 600 de la forêt royale, le 26 septembre 1838, on le déclare en infraction au regard du décret du 15 octobre 1810 et de l'ordonnance du 4 janvier 1815 régissant la création de telles activités insalubres. La procédure d'installation du four est à reprendre à zéro. | Un

temps conseiller municipal, Jean-Laurent Delépine fera

encore parler de lui dans les années 1870. Depuis les

dernières élections, il interdit le passage sur

son terrain des piétons et des voitures venant accueillir

à l'annexe du bac du Trait les marchandises

destinées au marché de Duclair.

|

Une enquête commodo incommodo est menée du 23 février au 1er mars 1839. Beaudard, arpenteur à Duclair, vient dresser le plan des lieux. Le 6 mars, Delépine exulte. Il est autorisé à poursuivre l'exploitation. Lefieux fulmine.

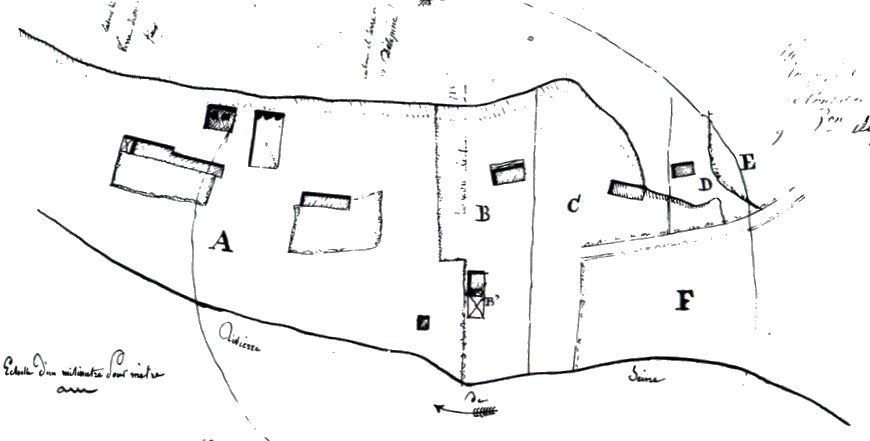

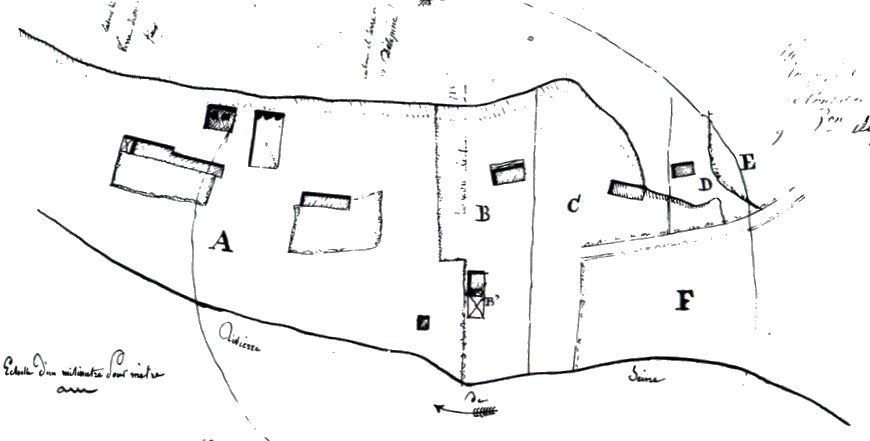

| A : vergers, jardins,

bâtiments, maisons dans lesquels sont les cinq

fourneaux à chaux, plâtre et autres de Lefieux. B' : bâtiment de Jean-Laurent Delépine couvert de tuiles et renfermant un fourneau. C : maison et verger du sieur Gossay. D : maison et verger de Delépine. E : Verger d'un tiers illisible F : prairie de Charles Lesain, bientôt maire d'Yainville. . |

Dans l'entourage, on compte un "carrieur" : le sieur Charles Decharrois, 64 ans, un "carrier" du même nom, Jacques Decharvois, un autre appelé Nicolas-Patrice Pinguet et son fils, Deogracias.

La mort met un terme au conflit. Lefieux rend l'âme le 22 août 1842 à Yainville. Deux voisins vont déclarer le décès à Charles Lseain, depuis peu maire d'Yainvilel. Il s'agit de Toutain, ancien brigadier des Douanes et de Pierre Amable Duval, cultivateur. En septembre 1844, le chaufournier Frappart est déclaré en faillite après huit ans d'activité.

Après la mort de leur père, les quatre héritiers Lefieux décidèrent de vendre leur propriété familiale. Sur trois hectares et demi, elle consiste en une maison de maître avec quatre autres habitations entourées de jardins, un corps-de-garde des Douarnes, un beau verger planté de fruitiers, une carrière de pierres avec deux fours à chaux et divers appartements, Entin une terre de labour avec lisière de bois-taillis "d'un revenu de 1.000 F, suscptible d'augmentation par l'exploitation très facile des carrières."

En novembre 1847, à midi, Bicheray le notaire de Jumièges se rend à Claquevent. C'est l'épouse d'une entrepreneur des Ponts & Chaussées de Duclair, Marie-Louise Billerey, née Duval, qui se porte acquéreur pour 22.500 F.

Le 30 août 1848, la même achète encore un hectare de terrain dans la côte Béchère.et appartenant aux Traitons Le Baillif.

La page des chaufourniers se tournait. Mais avec l'endiguement de la Seine, un homme va bientôt donner unacré retour de flamme aux carrières d'Yainville : Emile Silvestre...

Liens

Sources

Jean-Yves et Josiane Marchand, archives départementales. Cotes: 3S115, 8S45.

Journal de Rouen

Bruno Penna, Yainville Info N° 22, Janvier 1988.

Jean-Pierre Derouard pour deux plans de carrière.

Les cahiers Léopold Delisle