Emile Mainberte descendait d'une vieille famille de Jumièges. Il fit de Claquevent sa nouvelle patrie. A Yainville, c'était un petit village d'une vingtaine de maisons blotties en bord de Seine. Avec Julia Chéron et sa flopée d’enfants, il y connut une vie difficile. Mais sûrement douce à la fois. Si la guerre n'était venue, brisant des existences, les gommant même. Emile a laissé de la sienne si peu de traces : deux photos, nul papier, pas un objet personnel. Son nom n'est même pas inscrit sur une tombe. Encore moins sur le monument aux morts. 44 ans de la vie d'un inconnu...

Henri Emile Mainberte, mon grand-père, est né à Jumièges au hameau des Fontaines le dimanche 11 août 1872. Il était minuit et demi. Les témoins de sa naissance furent Jean Arthur Guyot, cultivateur de 26 ans et Charles Gruley, 39 ans, l'instituteur de Jumièges. Au plus haut sommet de l'état : Adolphe Thiers. La France venait de perdre l'Alsace et la Lorraine.

| Son

père, Pierre,

était encore cultivateur.

Un tempérament de râleur. Il avait alors 30 ans et

s'était marié voici peu. La mère

d'Emile, Louise Levreux, native du Conihout, était

de deux ans l'aînée de son mari. Elle

était veuve

d'Antoine Barnabé. De cette première union,

Louise avait

eu un garçon en 1867. Puis un

second qui vit le jour quelques jours avant la mort de son

père

et le suivit aussitôt dans la tombe. En épousant

cette

veuve, Pierre Mainberte avait donc hérité d'un

enfant tout fait déjà âgé de

quatre ans : Alphonse Barnabé. Emile va grandir

avec ce demi-frère... Tout enfant, Emile avait encore son grand-père paternel, veuf de longue date et qui, journalier, survivait rue Mainberte. De ses oncles et tantes, Séraphine, la plus jeune, était aussi la plus mystérieuse. Célibataire, elle accouchera de trois enfants dont un seul survivra : Augustine. Avant de se marier... |

Oncle

et tantes en vie d'Emile Emile Mainberte

1845-1891 Marié le 20 mai 1869, Jumièges, avec

Rosalie Virginie Landrin.

Eugénie Aimée Mainberte 1848. Mariée le 11 mai 1868 à Jumièges, avec Léon Omer Martin, enfant naturel, journalier dans l'Eure.. Laurent Tranquille Mainberte né en 1850. On perd sa trace Rosine Alphonsine Mainberte 1852-1935. Mariée le 4 septembre 1875 à Jumièges, avec Michel Acron 1853-1927, enfant de l'assistance. Cinq enfants. Victorine Mainberte 1860-1922. Mariée le 18 novembre 1884 à Jumièges, avec Pierre Eugène Guéroult, né en 1858. Deux filles : Emilie et Louise. Séraphine Mainberte 1862. Trois fois mère célibataire, mariée le 22 mai 1902 à Jumièges, avec un cultivateur de 17 ans son aîné, Louis Barbey 1845-1907, remariée le 25 octobre 1911 à Jumièges, avec Louis Hippolyte Fessard, un journalier né en 1864 qui résidait au bourg. |

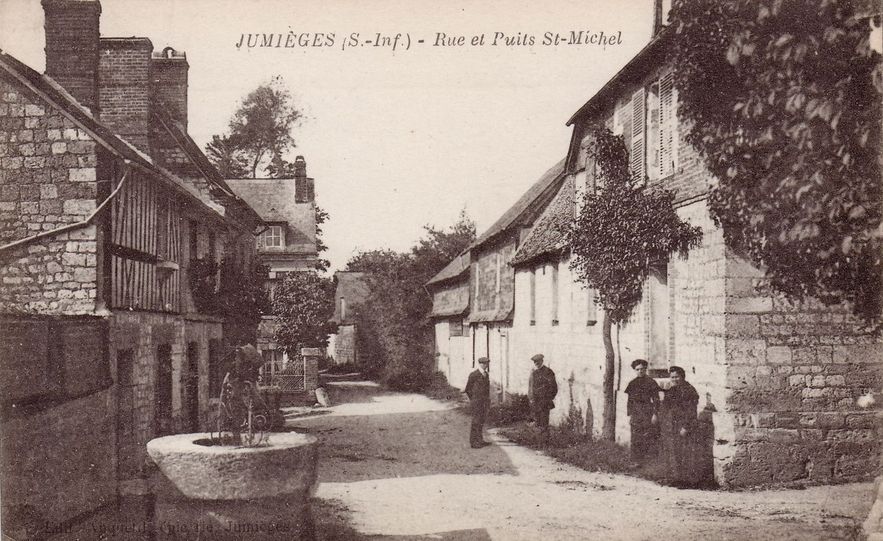

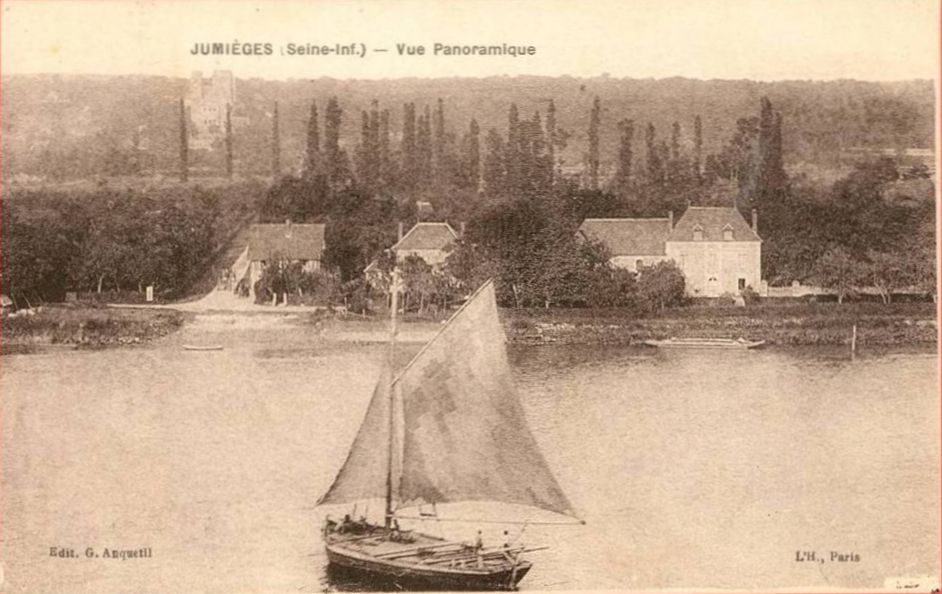

Les Fontaines, c'est ce village au bord de la Seine, à la limite des communes de Jumièges et de Yainville. A cet endroit est alors implanté un fanal pour la navigation. A l'écart des deux bourgs, le lieu est splendide. Intemporel. En témoigne cette gravure du XIXe siècle. On y embrasse la Seine du regard. Les femmes portent la coiffe.

Près

du hameau des Fontaines est le moulin de la Motte. A la naissance

d'Emile, il vient de cesser de tourner. Un chemin entre la terre et

l'eau vous

mène vers l'abbaye que l'on découvre sous un

profil inédit. L'entrée à

Jumièges, beaucoup plus proche que Yainville, se fait par la

rue des Fontaines et son puits Saint Michel sur qui veille un angelot

niché dans le mur d'une maison..

Un

an

après sa naissance,

le père d'Emile n'est plus cultivateur. Mais journalier.

Quand,

aux Fontaines, lui naît un second fils. Il ne survit que dix

jours. Journalier, à proximité d'Yainville, ne

signifie

pas forcément ouvrier agricole. Les carriers sont

désignés ainsi.

Le

12 janvier 1874, Pauline Alexandrine Dossier résilia le bail

des

Mainberte à la ferme des Fontaines. Elle était

alors

séparée de bien d'avec son mari qui venait tout

juste de

revendre un bateau... nommé Alexandrine!

Ma famille est donc restée un peu plus de deux ans dans sa

ferme

en bordure de Seine. Les raisons de ce départ ? Un

arrangement

à l'amiable, semble-t-il. Ce fut en effet le

frère de

Pierre Mainberte, Emile, qui lui succéda dans la maison par

bail

signé le 9 février.

Ce frère est

marié et sans enfant. Alors ma famille vécut-elle

encore un temps aux Fontaines. Possible. Le

14 mai 1875 arrive une

première fille au foyer : Marie Joséphine

Mainberte. Et

elle fut déclarée à

Jumièges comme étant née section des

Fontaines.

Elle sera d'ailleurs la mère d'un futur maire de

cette

commune : Alphonse Callais.

Le hameau des Fontaines ne comptait que peu d'habitations. Je ne sais

laquelle était celle des Mainberte. On voit sur ce plan un

corps

cinq bâtiments côté Jumièges

et une maison

côté Yainville.

Aux Fontaines, on trouve aussi de longue date Charles Mainberte, un grand-oncle de 76 ans et son épouse, Emélle Maze, tous deux âgés de 76 ans et qualifiés de journaliers.

Dans un logement à part, Emile Mainberte est recensé comme cultivateur, 31 ans, sa femme, Virginie Landrin, en a 33, et ils ont adopté un enfant de l'hospice, Georges Hasley, 11 ans.

Le 12 mars 76, il souffla sur toute la région une violente tempête. Mais le pays bruissait surtout du meurtre de sa femme suivi du suicide de Vital Ouin un mois plus tôt.

En août 1879, on enterra une grand-tante d'Henri, Rose Angélique Mainberte, cultivatrice rue Mainberte. Elle avait eu un premier enfant hors mariage puis avait épousé Jean-Baptiste Bideaux, un domestique.

Avec son demi-frère puis sa première sœur, quelle fut la prime enfance de mon grand-père aux Fontaines ? Je ne pense pas qu'il fut d'une assiduité exemplaire à l'école de Jumièges. Celle-ci ne fut théoriquement obligatoire qu'à la rentrée de 1881. Le gamin avait déjà neuf ans. Toutefois, Jumièges avait de longue date ses instituteurs : de 1879 à 1883, c'est Joseph Dominique Martin. Il reçut une instruction primaire de niveau trois et savait lire et écrire contrairement à son père totalement illettré.

Sur le plan spirituel, Emile connut l'abbé Trouplin, puis l'abbé Houlière Mais je le vois plutôt aux champs. Avec un regard sur la Seine et ses marins...

Aux Fontaines vivent deux familles Mainberte. Celle d'Emile. Et dans une autre maison, celle de Charles, 80 ans, sans profession, époux d'Emilie Mase. C'est un vague oncle de notre Pierre Mainberte à nous. Et voici une délibération du conseil municipal de Jumièges adoptée en 1881 :

M.

Le maire expose que le sieur Ponty Victor, qui loge le sieur Mainberte

Charles, indigent, demande que la commune lui paie un loyer annuel de

30F, que cette demande ayant déjà

été

soumise à la commission administrative du bureau

de

bienfaisance , celle-ci, par délibération du 13

novembre

1880, l'a renvoyée à l'examen du conseil

municipal.

Le

conseil, considérant que si cette demande était

accordée, elle pourrait être suivie d'un certain

nombre de

demandes analogues, et avoir ainsi pour conséquence des

sacrifices trop onéreux regrette de ne pouvoir

voter un

crédit pour le logement du sieur Mainberte.

Au

recensement de 1881, Pierre Mainberte est

déclaré comme carrier à Yainville. Il

est même le seul du

village à

porter ce titre. Si ce n'est Auguste Sabatier, ancien cultivateur

qualifié de maître carrier. Les autres

employés des

carrières sont notés comme

journaliers. On ne sait si Pierre Mainberte exerce ces nouvelles

fonctions chez Sabatier ou Silvestre...

Le 29

juillet 1881, nos Mainberte accueillent une nouvelle

fille : Marthe Augustine Marguerite. Ses parents sont dits

journaliers. Le même jour Pierre Bernard,

débitant-cantinier du village fut

déclaré en faillite. Le syndic fut

M.

Houssaye. La commune est alors dirigée par Jean-Augustin

Lafosse.

Une tante d'Emile, épouse Acron, accoucha également à Yainville en juillet. Le couple était cultivateurs.

Emile a 9 ans, Marie 6, Marthe 1. Quant à Alphonse Barnabé, 14 ans, il est ouvrier maçon et on le dit domestique du chef de ménage. Près des Mainberte vit la famille Parésy.

En

décembre, ce fut un cousin qui épousa

à Yainville

une fille Dorléans : Alphonse Hermentin Bidaux, cultivateur

à Jumièges, fils de Rose Angélique

Mainberte.

Le 3 juin 1882, Pierre Charles signa procuration à Louise Levreux, tutrice de son fils mineur, Désiré Alphonse, pourhériter de Arsène Julien Barnabé décédé à Heurteauville. Désiré était pour lui un petit-neveu.

Emile

Mainberte dut faire sa première communion vers 1882. Le

curé d'Yainville était Arthur

Lejeune, 33 ans, qui vivait au presbytère avec son

frère, sa mère et sa tante...

A Jumièges, l'abbé Baray succédait

cette

année-là à l'abbé

Houlière. Si

Emile, âgé maintenant de 10 ans,

fréquente

l'école d'Yainville, il voit le sieur Blanchard partir pour

céder la place à Henry Basille, 23 ans,

époux de Mélanie Clotiaux.

En septembre 82, on mit en service le bac d'Yainville, à Claquevent. Une cale existait déjà au bout de la route qui va du pied de la côte Béchère à la Seine, là où les pêcheurs embarquent de longue date. Cette année-là encore, un garçon de 18 ans acheva en famille son dernier séjour d'été à Jumièges: Maurice Leblanc, le père d'Arsène Lupin. Il descendait dans le petit château de briques rouges, face à l'abbaye. C'était la maison d'Achille Grandchamp, son oncle, associé de son père, conseiller général du canton depuis 1861. En 1884, c'est lui qui est d'ailleurs élu maire de Jumièges. La même année la jeune tante d'Emile, Séraphine, accouche à Jumièges d'un enfant de père inconnu. On lui donne les prénoms d'Augustine Séraphine.

A

Yainville,

c'est

Emile Silvestre, l'homme fort du village. Depuis les années

1850, l'endiguement de la Seine a favorisé l'essor des

carrières. Etabli à Claquevent, Emile Silvestre

en a

profité. Son affaire s'est développée

avec

l'extraction de blocs. Le voilà bientôt

à la

tête d'une imposante flottille sortie des chantiers Lefranc,

de

la Mailleraye. Le soir mouilleront au Claquevent jusqu'à

vingt

gribanes dont le fanal scintille en haut de mât. On les

appelle

les "Silvestres". Ces gribanes, elles sont familières du

fleuve

depuis le Moyen Age avec leur proue fortement incurvée. Ces

navires à fond plat permettent d'approcher les rives au plus

près. Outre les pierres, elles transportent le bois, les

fruits,

le foin et la marchandise est chargée sur le pont.

A

Yainville,

c'est

Emile Silvestre, l'homme fort du village. Depuis les années

1850, l'endiguement de la Seine a favorisé l'essor des

carrières. Etabli à Claquevent, Emile Silvestre

en a

profité. Son affaire s'est développée

avec

l'extraction de blocs. Le voilà bientôt

à la

tête d'une imposante flottille sortie des chantiers Lefranc,

de

la Mailleraye. Le soir mouilleront au Claquevent jusqu'à

vingt

gribanes dont le fanal scintille en haut de mât. On les

appelle

les "Silvestres". Ces gribanes, elles sont familières du

fleuve

depuis le Moyen Age avec leur proue fortement incurvée. Ces

navires à fond plat permettent d'approcher les rives au plus

près. Outre les pierres, elles transportent le bois, les

fruits,

le foin et la marchandise est chargée sur le pont.

Silvestre construira pour ses employés une maison dans la

montée vers l'église. Elle abrite quatre

logements. La

première "cité ouvrière" de

Yainville...

L'année 1882 fut marquée par trois noyades à Yainville. Dont celle d'un matelot de 17 ans, aux Carrières. Puis celle d'un marin. Les accidents seront fréquents au Claquevent tandis que la Seine rendra souvent des noyés. Encore un en 1883...

En 1884, Emile Silvestre remplaça le sieur Lafosse à la mairie d'Yainville, mort après un long mandat.

Le 30 juin 1885, le grand-oncle d'Emile, Jean-Charles Mainberte, meurt aux Fontaines. Il avait 83 ans. Sa femme ne lui survivra que quelques mois...

Le 4 octobre 1885, Pierre Le Marec, patron du bateau le Parfait, sauva son matelot de la noyade alors qu'il était devant Yainville. Il reçut une médaille d'argent de 2e classe. La même année, Eugène Vincent, aubergiste à Yainville fait faillite.

En 1886, Séraphine, la jeune tante d'Emile, accouche encore d'un enfant de père inconnu. Elle est alors domestique chez Théodore Simion, un cultivateur de la rue Mainberte. Le garçon ne vécut que trois mois et mourut chez son grand-père qui habitait non loin de là. A Yainville, le père d'Emileavait beau être à la peine, il se fendit de 50 centimes pour la création de l'Institut Pasteur.

Frasques du demi-frèreEn

1887, Désiré Alphonse, le demi-frère

d'Emile, se

rendit à Duclair pour le conseil de révision. Il

était alors domestique. Affublé d'un

léger

bégaiement, il fut affecté aux services

auxiliaires. Le

15 novembre parut le tout premier numéro du Journal de Duclair.

A

cette époque, le télégraphe est en

pleine

extension. En tant que maire Silvestre demande l'installation de poste

de télégraphie privée à la

gare. Quant

à la télégraphie pour la navigation,

Yainville

s'imposerait avec ses 500 mètres de mouillage contre 170

pour Le

Trait.

En octobre 88, un poste est installé chez Mme Fleury. Elle

portera les télégrammes et sera avertie par une

sonnerie

installée à son domicile aux frais de la commune.

Comme

Silvestre est le principal usager, il propose de prendre à

sa

charge les 20 F nécessaires. Quant au service de

distribution,

il est gratuit. Rosalie Louise Fleury va conserver cet emploi plusieurs

années. Elle vit avec sa mère, Louise Petit," gardien de phare" et

sa grand-mère, Rosalie Coquin, rentière.

Le 3 avril 1889, Désiré Alphonse fut condamné par le tribunal de Rouen à 20 jours de prison pour coups et blessures volontaires. C'est sur plainte d'un voisin qui n'est pas non plus un perdreau de l'année, le sieur Parésy, que les gendarmes ont dressé procès-verbal. Parésy avait été condamné après des violences commises chez une dame d'Heurteauville qui lui avait refusé du café. Il avait insulté le maréchal-des-logis de Duclair en juin dernier. On pense que, braconnant dans la forêt de Jumièges, il avait mis en joue deux gardes.

Cette année-là, on vit le presbytère d'Yainville se vider de son dernier curé, l'abbé Caron. On aura beau réclamer un prêtre au diocèse, c'est le vicaire de Duclair qui viendra dix ans desservir cette paroisse plutôt portée sur la religion. Quant au presbytère, il fera bientôt office de mairie.

En 1890 meurt le maire de Jumièges, Achille Grandchamp. Sever Boutard, paysan haut en couleurs, lui succède. La proximité de Jumièges aspire sûrement la famille au pied de l'abbaye. Il y a là de nombreux commerces. Le boucher, le bulanger, le coiffeur, les cafés. Quand vient la Saint-Jean s'étire la procession du loup vert avec son grand maître encapuchonné. Le mardi, c'était le marché de Duclair. Quatre bons kilomètres à pied.

Au

recensement de 1891, Pierre Mainberte, 48 ans, est cette fois

qualifié de

bûcheron et sa femme journalière. Emile, 19 ans et

son

demi-frère sont tous deux bateliers. Marguerite Mainberte a

maintenant 10 ans. En revanche, Marie, 16 ans, semble avoir

déjà quitté le nid. La famille a pour

voisins

Michel Acron, carrier, et Alphonsine Mainberte. Quatre enfants.

Oncle

et sans doute parrain de mon grand-père, Emile Mainberte, 46

ans, cultivateur à Jumièges, se livrait,

paraît-il

à la boisson depuis longtemps et avait de

fréquentes

altercations avec sa femme, Rosalie Virginie Landrin. Un soir, refusant

de paraître à la table commune, il va se coucher

directement dans le

grenier où il a l'habitude de cuver son vin. Le

lendemain,

ne le voyant pas, sa femme finit par monter sous les toits et le

découvre pendu

à l'aide d'une corde passée sur une solive. Il

fut

déclaré mort le 23 novembre 1891 à 11

h du soir,

en son

domicile de la section des Iles. Auguste Mustel, le

garde-champêtre et

Séraphin Gouyer, tailleur d'habits signèrent

l'acte.

Maître Devaux me

montra des pièces notariales le concernant datées

de

janvier 1909. Manifestement, il ne laissa aucune

postérité, si ce n'est l'orphelin qu'il avait

recueilli.

Celui-ci se maria à Flamanville en 1893. Aucune

référence à sa famille adoptive ne fut

faite.

Le 14 mai 1892, Désiré Barnabé, le demi-frère d'Emile, meurt au domicile de Pierre Mainberte, à Yainville. Il était 10 h du matin et ce garçon n'avait que 24 ans. Il était alors journalier. Comme son beau-père qui alla déclarer le décès en mairie à 4 h de l'après-midi. Charles Hébert, l'instituteur, fit office de second témoin. Patron des carrières, le maire, Emile Silvestre, recueillit leur déclaration.

Le conseil de révision

Classe

92 ! Henri Emile Mainberte avait vingt ans, l'âge du conseil

de révision à Duclair. Le

journalier qu'il était lui aussi s'y rendit encore

à

pied avec les garçons de son âge. Dans la salle de

la mairie, ils durent se déshabiller entièrement.

Puis on les appela un à un, par ordre de naissance. "On",

c'était la commission composée du

sous-préfet, des maires, Boutard, Silvestre et les autres,

d'un médecin-major et l'officier de recrutement, des

gendarmes chargés d'aller quérir les

éventuels déserteurs.

Emile passa sous la toise. Il

était grand: 1,79m. On nota les détails de sa

physionomie: "cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front

ordinaire, nez gros, bouche petite, menton rond, visage ovale..."

Un gros nez ! Les photos démentent

l'appréciation. Le médecin se livra à

quelques observations plus attentives. Pas de marques

particulières. Manifestement, en bon état

de santé général, ce

garçon.

Etre réformé atteignait à votre

prestige au retour dans le village. Il y avait les exemptés.

L'aîné d'une veuve par exemple ou encore son fils

unique. Nombre de raisons vous valaient la réforme : une

taille inférieure à 1,45 mètres, le

rachitisme, la phtisie, des problèmes de vue, d'audition. On

invoquait aussi le bégaiement, les pieds plats, un goitre,

des varices. Etiez-vous bon pour le service, trois ans pour tous, qu'il

vous fallait tirer un numéro au sort. Un "mauvais",

c'était trois ans de coloniale ou de Marine. Emile tira un

"bon". Le n° 27. Un si bon numéro qu'il ne lui valut

que dix mois d'armée à 23 Km d'ici. Mais pour

l'heure on lui remet une médaille de pacotille à

l'effigie de la République en souvenir de ce tirage au sort.

Ça ressemble à une pièce de 2 francs

en alu. Une fête entre futurs conscrits suivait le conseil de

révision. Tous arboraient fièrement une cocarde

sur la poitrine et menaient grand tapage, allant de porte en porte. Les

voilà admis dans le monde des adultes. Les exclus, eux,

rentrent la tête basse. Les filles, les voisins... Que

va-t-on dire. René Eugène Landrin

était de ceux-là. Né à

Heurteauville, il ne savait ni lire ni écrire. Dans la

cohorte des jeunes de la boucle, blaguant sur cette

cérémonie en tenue d'Adam, certains ne songent

pas une seconde à la mort qui les attend. Dans cette classe

92, il y a Louis Auguste Lefrançois, du Mesnil, Louis

Désiré Duquesne, du manoir d'Agnès

Sorel. Ils mourront à la grande guerre. Même

Landrin, cultivateur au Passage de Jumièges,

réformé pour illettrisme, fut rappelé.

Blessé, il reviendra mourir au pays...

Le jeudi 22 septembre 1892, avec ses belles bacchantes blanches, Silvestre préside aux fêtes du centenaire de la victoire de Valmy et de la proclamation de la République. Elan patriotique du conseil municipal: "La victoire de Valmy est la première bataille gagnée par la Nation sur les souverains de l'Europe qui voulaient imposer leurs volontés aux Français et le prélude de belles victoires qui portèrent si loin et si haut la gloire de la République Française. Le 22 septembre est le centenaire de la proclamation de la République qui a régénéré la France et l'Europe et a fondé sur des bases de justice et d'égalité jusqu'alors inconnues dans notre pays la société moderne. Le conseil associe dans une même admiration les volontaires de 1792 et les députés de la Convention".

5 décembre 1892 : le tribunal prononce la faillite de d'Alexandre Grain, épicier-limonadier à Yainville. M. Beyer lui succède en 1893 sous l'enseigne d'une épicerie-vins. La séparation de biens fut prononcée le 3 juin 1893 pour Alexandre Grain.

1893, une année lumineuse en tout cas pour Emile Mainberte. Il a quitté la condition de journalier pour celle de patron de bateau. Oui, de patron de bateau. A 20 ans ! Par quel miracle se retrouve-t-il à la barre d'une imposante gribane ? Toujours est-il qu'il travaille aux carrières Silvestre. Son équipage ? Le mousse n'est autre que son cousin germain, Alphonse Louis Acron, 18 ans, fils de Rosine Alphonsine Mainberte et Michel Acron, journalier. Et puis il y a Pierre Albert Paresy, 30 ans, matelot. Acron et Paresy sont nés à Jumièges. Tous deux vivent à Yainville. Comme Emile.

J'imagine le tout premier voyage de mon grand-père sur la Seine. Je le vois adossé à l'épaisse pièce de chêne qui barre tout l'arrière du navire. Vareuse et pantalon de drap bleu, chapeau à large bord. Près de lui, mains dans les poches, Acron attend le signe de Paresy qui, de sa chaloupe, vérifie les haubans du voilier.

Des madriers sont disposés en travers du bateau. Là dessus, on a entassé la cargaison de pierres qui dépasse largement du plat-bord. 60 tonnes de craie arrachées à la falaise et menées jusqu'à l'appontement par wagonnets. Un progrès. Voici peu, on acheminait encore les blocs à la brouette. De la carrière au quai. Puis du quai au bateau. Quatre heures de travail! Taillées ou non, ces pierres alimentent les chantiers de construction de Rouen, du Havre, de tous les petits ports. Henri Mainberte est maintenant juché au sommet du chargement et fait coulisser la grand voile aurique vers la girouette du mât. Une de ces voiles taillées dans la toile d'Olonne par les voiliers d'Yainville. Emile empoigne la barre franche du gouvernail à large safran. La gribane glisse lourdement sur le fleuve. La coque immergée jusqu'à 50 centimètres du bord.

Emile est payé par Silvestre au voyage. On a évalué le tonnage à l'enfoncement du navire. Le vent qui vient de la vallée morte de l'Austreberthe gonfle généreusement la grand voile et le foc. Mais il mollit un peu plus loin quand le navire arrive au niveau de la chapelle du Bout-du-vent. C'est toujours ainsi. Cette chapelle, c'est un petit sanctuaire édifié jadis à la mémoire d'une vingtaine de paroissiens d'Heurteauville. Enfin, c'est ce que prétendent les anciens. Ces vingt paroissiens se rendaient, paraît-il, à la messe à Jumièges. Quand tous périrent naufragés. Et la Seine ne rendit pas tous les corps. Allez chercher dans les registres pareille catastrophe. On ne trouvera que deux ou trois noyés à la dérive. C'est bien connu, les gens de la presqu'île étaient perclus de superstitions. Dans pareil cas, la famille d'un noyé confiait aux courants un cierge béni fixé sur une planche. Nul doute que la flamme s'arrêtait à l'endroit précis où gisait le corps. Nul doute !..

Face

à la chapelle, quand

le vent est quasi inexistant, les grosses unités se font

haler par l'équipage à l'aide d'un filin

amarré en haut de mât. Encore faut-il que le

chemin n'ait pas subi les assauts du mascaret ou les inondations

chroniques. Sinon, on se fait remorquer jusqu'à Rouen. Les

marins des gribanes, eux, usent parfois de l'aviron. Emile doit

louvoyer entre les bancs de sables, avoir l'œil sur les

troncs d'arbre à la dérive, croiser le Félix-Faure

qui assure la navette entre Rouen et Le Havre. Un peu de houle, et

c'est la crainte de voir verser la cargaison. On peut aussi essuyer la

foudre, la grêle, la neige. Certains matins, encore plus au

temps des fenaisons, le brouillard bouche tout. A l'ombre des

côtes du Landin, Emile use de sa corne de brume,

taillée dans celle d'un bœuf. Mais ce matin le

temps est dégagé. Un vol de sarcelles

s'échappe des tourbières d'Heurteauville. Henri

Emile Mainberte est à présent au niveau de sa

maison

natale, aux Fontaines, près des vergers d'Athanase Leroy, un

producteur de fruits qui sera bientôt maire de Yainville.

Après Silvestre. Ce satané Silvestre...

Qui en a eu l'idée? Le dimanche 19 février 1893 est théoriquement jour de repos. Pas pour Emile et ses deux matelots qui, aux carrières, font main basse sur des cordages. Pour quelle raison ? Nécessité sûrement. Mais Silvestre porte plainte contre nos trois Pieds Nickelés. Les gendarmes, la justice... La belle affaire aurait pu se régler à l'amiable. Se solder par une amende.

Non, notre maire, chantre de Valmy et des Conventionnels, préfère traîner l'équipage devant les juges de Rouen pour cette histoire de bouts de ficelle.

Nous les retrouvons le mercredi 15 mars 1893, au tribunal correctionnel. Deschamps préside les débats, flanqué de Dubuy et Leuré pour juges. Assisté de Me Vernaux, le substitut du procureur de la République, Lefresne, expose l'affaire. On écoute le procès-verbal établi par les gendarmes. Peut-être y eut-il quelques témoins à déposer. On interroge mon grand-père et ses hommes. Ils plaident coupables. Mais assortissent leur geste d'explications qui leur vaudront les circonstances atténuantes. Puis le Ministère publique dans ses réquisitions demande l'application des articles 379 et 401 du code pénal. Le juriste vous expliquera que "quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol". Cette soustraction étant entendue au sens de déplacement de l'objet avec prise de possession contre le gré du propriétaire et intention d'en devenir propriétaire. Et de ce fait s'expose à une peine d'emprisonnement. Le jugement tombe :

"Attendu qu'il résulte de l'information des débats et des aveux des prévenus que le 19 février 1893, à Yainville, Mainberte, Paresy et Acron ont, de concert, soustrait frauduleusement des cordages au préjudice du Sieur Silvestre. Attendu que Parésy, seul, a déjà été condamné, qu'il y a dans la cause des circonstances atténuantes. Le tribunal déclare Mainberte, Parésy et Acron coupables d'avoir, à Yainville, le 19 février 1893, de concert, soustrait frauduleusement des cordages au préjudice du Sieur Silvestre. Condamne Mainberte, Parésy et Acron chacun à un mois d'emprisonnement. Les condamne, en outre, solidairement et par corps, aux frais du procès."

Un

mois de

prison ! A 30 ans, déjà

condamné, Pierre Albert Parésy n'y

échappera pas. A titre d'exemple, un PV avait

été dressé contre lui en septembre

1888 pour

injures et voies de fait à l'encontre de la dame Levreux,

ménagère à Heurteauville... qui

relusait de lui

servir du café.

Emile, malgré ses vingt printemps,

n'y coupera pas non plus. C'est lui le patron du bateau. Reste le cas

d'Alexandre Louis

Acron, 18 ans. "En raison des bons renseignements fournis sur

son compte", on lui fait grâce de la peine. Sous

réserve d'une mise à l'épreuve de cinq

ans. Mais il leur faudra payer tous trois 25 francs et 70 centimes.

Cela représente un an des maigres salaires de

l'époque.

Emile fut réhabilité par arrêt de la cour en date du 5 mars 1893. Parésy était lui aussi un cousin d'Emile a un degré plus éloigné que Acron. Il sera bientôt journalier et épousera au Trait la fille d'employés des chemins de fer, Marguerite Angélina Boyère...

Puis vint l'armée

Sacrée Séraphine ! En avril 1893, rue Mainberte, la tante d'Emile accouche d'un troisième enfant de père inconnu. Celui-ci ne survécut que cinq mois et mourut chez Louis Obiot, journalier de 63 ans demeurant au Sablon et qui ne savait signer.

Silvestre regretta-t-il la peine infligée à Mainberte ? Manifestement, ce dernier retrouva sa place aux carrières. Quelques mois. Puis vint l'appel sous les drapeaux. A la caserne Hatry, de Rouen, Henri Emile Mainberte fut incorporé le samedi 11 novembre 1893 au 39e régiment d'infanterie. Matricule: 4159. Le 21 septembre 1894, il était promu soldat de 1ère classe. Il venait tout juste de perdre son grand-père. Euphronie Mainberte s'était retiré de la rue éponyme pour le quartier du bac et était mort le 5 août. L'un des témoins de son décès fut Théodore Simion chez qui sa fille Séraphine avait accouché de son second enfant naturel.

On renvoya le soldat Mainberte en disponibilité le 27. Après dix mois d'armée. Une aubaine ! Après tout, il avait déjà donné aux grandes institutions carcérales. Il rentra à Yainville avec son certificat de bonne conduite en poche.

Durant l'absence d'Emile, au joli mois de mai 1894, un nouveau maire a été élu à Yainville: Patrice Coste. Pour dix ans. Il vivait dans la ferme qui occupait l'emplacement de la future savonnerie. Pierre Raubiet nous raconte que sa grand-mère, originaire d'Heurteauville, fut placée dans ces années 90 dans cette ferme dont elle hérita à la mort de Costé, vers 1905. Pour Pierre Raubiet, Costé avait été instituteur à Yainville et sa tombe, aux inscriptions effacées, est toujours visible entre les deux chapelles situées face à l'entrée du cimetière d'Yainville.

Silvestre ? En février 1895, il rendit l’âme non sans avoir dispensé des largesses pour sa commune. Don d'argent. Don de la maison collective où vivra la mère Colignon, en famille avec nous. Dans le cimetière d'Yainville, on lui éleva une petite chapelle privative dans laquelle veille toujours son portrait, réalisé en vitrail. Seulement, une rumeur va courir: Silvestre s'est fait inhumer avec des richesses. "C'était en 1946 ou 48, m'a raconté un jour mon père. Le père Herment tenait alors le café de l'église. Dans la nuit, il entend du bruit dans le cimetière. Alors, le matin, il vient alerter la mairie. Nous y sommes allés à quelques conseillers. Le monument funéraire de Silvestre avait été profané!" Raphaël Quevilly est stupéfait. Dans ce cercueil aux parois épaisses, le corps de l'ancien patron des carrières est demeuré intact. "Le soir venu, il était complètement décomposé!" En revanche, les rumeurs sont tenaces. Aux dires de mon père, la tombe fut une seconde fois visitée. Satané Silvestre !..

5 mai 1895. Le grand-père maternel d'Emile quitte ce monde. Louis Alphonse Levreux était toujours, à 79 ans, guide particulier du manoir d'Yainville, entre Les Fontaines et Claquevent. Henri Mainberte dut connaître le lieu. Le plus beau panorama sur la Seine. La future maison de Guitry... Levreux mourut au domicile de Pierre Mainberte qui alla faire la déclaration en mairie. Mais ne put la signer.

Le 9 octobre 1895, la sœur d'Emile, Marie Joséphine, un caractère de cochon, se maria avec le plus doux des hommes: Alexandre Onésime Callais, natif de Lisieux. Il fut vannier à Yainville puis fermier près du bac de Jumièges.

Il repêche un noyéS'il reste invisible dans les registres de l'Inscription maritime, Emile Mainberte apparaît dans le Journal de Rouen du 15 décembre 1895.

HEURTEAUVILLE.— Jeudi

dernier, vers

quatre heures du soir, M. Auguste Prunier, marin, était en

train

de décharger son bateau à Aizier, lorsqu'il

glissa

sur une planche placée à bord et tomba dans la

Seine

où il disparut.

Plusieurs personnes qui étaient présentes au

moment de

l'accident firent immédiatement des recherches mais cela

sans

résultat, ce n'est que le lendemain que MM. Mainberte et

Persil,

marins, purent à l'aide d'une gaffe ramener le cadavre du

malheureux Prunier qu'ils transportèrent à son

domicile.

C'est en réalité le mardi 10 décembre que Prunier est "décédé en Seine". Le corps fut retrouvé le 11 a une heure et un lieu qui ne sont pas précisés. L'acte fut rédigé en mairie d'Heurteauville le jeudi 12 à midi.

On le sait, Emile Mainberte, qualifié de marin, brille par son absence dans les registres de l'Inscription maritime. Il aurait pu être à bord du bac d'Yainville où se trouvait un Persil. Propriété du fantasque Noël Petit, le bachot était commandé par Louis Mauger, oncle d'Emile Mainberte. Mais selon Jean-Pierre Derouard, le corps de Prunier n'a pu dériver jusqu'à Heurteauville en si peu de temps. Agé de 28 ans, il laissait en tout cas une jeune veuve de 18 ans avec qui il sétait marié deux ans plut tôt. Les frères du défunt, l'un cultivateur, l'autre batelier, signent l'acte.Yainville

est en émoi le 28 janvier 1896. Un personnage bien connu,

Alphonse Grain, a été assassiné

par son propre fils à

Sainte-Marguerite. Sa maîtresse était

d'Yainville et des liens rapprochaient les familles Mainberte et

Grain...

Toujours batelier, Emile a 23 ans quand, à Yainville, le samedi 1er février 1896, il épouse Julia Chéron, dite Juliette. Sa famille est établie à Claquevent. L'acte de mariage :

"Du

premier jour du mois de février, l'an 1896, à dix

heures

du matin, acte de mariage de Mainberte Henri Emile, né

à

Jumièges (Seine-Inférieure), le onze

août

1872, batelier, demeurant à Yainville, fils mineur

de

Mainberte Pierre Charles,

journalier et de Levreux Louise Augustine,

ménagère,

demeurant ensemble à Yainville présents et

consentants au

mariage, et de Chéron Julia, née

à Guerbaville (Seine-Inférieure), le 15 octobre

1872,

sans profession, demeurant à

Yainville, fille majeure de Chéron Pierre Delphin,

pêcheur,

et de Mauger Adelaïde Pascaline, cabaretière,

demeurant ensemble à Yainville, présents et

consentants

au mariage.

"Du

premier jour du mois de février, l'an 1896, à dix

heures

du matin, acte de mariage de Mainberte Henri Emile, né

à

Jumièges (Seine-Inférieure), le onze

août

1872, batelier, demeurant à Yainville, fils mineur

de

Mainberte Pierre Charles,

journalier et de Levreux Louise Augustine,

ménagère,

demeurant ensemble à Yainville présents et

consentants au

mariage, et de Chéron Julia, née

à Guerbaville (Seine-Inférieure), le 15 octobre

1872,

sans profession, demeurant à

Yainville, fille majeure de Chéron Pierre Delphin,

pêcheur,

et de Mauger Adelaïde Pascaline, cabaretière,

demeurant ensemble à Yainville, présents et

consentants

au mariage. Les publications de mariage ont été faites, la première le dimanche 12 et la deuxième le dimanche 19 janvier derniers, à l'heure de midi, à la principale porte d'entrée de la mairie de cette commune et affichées aux termes des articles 63 et 64 du code civil, sans opposition.

Les futurs conjoints ont produit et déposé leurs actes de naissance. Le tout en bonne forme. Nous nous sommes en outre assuré que le futur qui appartient à la clase 1892 et été dispensé à titre de soutien de famille peut se marier sans autorisation en conformité de la circulaire du ministre de la Guerre en date du 9 novembre 1877 et des dispositions de l'article 58 de la loi du 15 juillet 1889.

Après lecture faite par nous aux termes de la loi, de tutes les pièces mentionnées ci-dessus, ainsi que du chapitre 6 du titre 5 du code civil intitulé du mariage, articles 212 et suivants. Et après avoir interpellé les futurs époux ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, conformément à la loi du 10 juillet 1850 d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et dans le cas de l'affirmative la date de ce contrat ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'a reçu, il nous a été répondu négativement. Les dits comparants ont déclaré prendre en mariage, l'un Chéron Julia et l'autre Mainberte Henri Emile en présence de

1) Groult Eugène, demeurant à Jumièges, journalier, âgé de 37 ans, oncle du futur, premier témoin ;

2) Callais Onésime, demeurant à Yainville, vannier, âgé de 25 ans, beau-frère du futur, second témoin;

3) Sosthène Chéron, demeurant à Mesnil-sous-Jumièges, âgé de 45 ans, oncle de la future, troisième témoin;

4) Lemaréchal Georges, demeurant à Duclair, journalier, âgé de 25 ans, beau-frère de la future, quatrième témoin.

En suite de quoi, nous, maire d'Yainville, faisant fonction d'officier public de l'état civil, avons prononcé qu'au nom de la loi lesdits époux sont unis en mariage. Et après lecture faite, en présence de tous, ils ont signé avec nous ainsi que les témoins, le présent acte en double, dans le local ordinaire de la mairie où le public a été admis. Le père du futur, la mère de la future et le quatrième témoin ont dit ne savoir signer.

Cet acte d'état civil met en scène des figures de notre presqu'île. Pierre Delphin Chéron, dit alors pêcheur, est plutôt connu sur les bacs de la boucle. Il porte la médaille d'Italie. Son épouse tient le café du Passage. Onésime Callais n'est autre que le père du futur maire de Jumièges qui, lui aussi, ira à la Grande Guerre et aura la chance d'en revenir. On voit aussi que Le Mesnil a encore son poste de douane où campe Sosthène Chéron. Apparaît enfin l'oncle Eugène Groult, marié à Victoire Victorine Mainberte.

Henri Emile signe de son prénom Emile et Julia Juliette. Louise Augustine Levreux écrit péniblement "femme mainberte". Les deux Chéron, Onésime Callais et Guéroult ont une signature plus assurée. Enfin, Patrice Costé, le maire, parachève cette séance de signatures.

Je ne sais si ce mariage fut un peu précipité. Toujours est-il qu'un premier enfant vint au foyer le 15 septembre, sept mois et demi après la cérémonie. Ce fut Thérèse. Ma tante Thérèse. Tout le tempérament des Mainberte !.. On lui donna Emilienne pour second prénom. Son père était toujours batelier.

En mars 1898, Emile enterra sa mère, au cimetière de Jumièges. On grava sur sa tombe un patronyme estropié: "Mainberthe..." Elle laissait un veuf au tempérament trempé. C'était un homme qui ne se déplaçait qu'avec une canne dont il menaçait volontiers son entourage. Une tradition familiale veut que Pierre Mainberte fit un procès à ses filles au prétexte qu'elles ne subvenaient pas à ses besoins. Mais les traditions familiales...

Le couple aurait vécu sous le même toit que le patriarche. D'abord au carrefour de la route de Yainville, non loin des cafés Reniéville et Bénard, en bas de la côte Béchère. Puis près des carrières, au village de Claquevent

Le

11 février 1899, Cyrille Pilion, propriétaire au

Landin,

se noie à Yainville. On ne retrouvera son corps qu'en

septembre

à Barneville. C'est Châtel, un journalier, qui en

fit la

découverte.

6 avril 1899,

à hauteur d'Yainville, il était 3h du matin

quand le

vapeur norvégien Anna

qui descendait le fleuve heurta le

Bedford,

navire anglais au mouillage. Il y eut procès. On accusa

le capitaine du Bedfort

de n'avoir pas allumé les feux

réglementaires ce qui fut démenti par les

témoins.

Et voici que s'ouvre un nouveau siècle...

Laurent QUEVILLY-MAINBERTE

Si le Passager d'Yainville est bien le navire sur lequel Emile Mainberte est marin sans être déclaré, voici quelles furent les activités du bachot à l'époque qui nous intéresse.

1er février 1895 : armement du navire sous le commandement de Louis Mauger, oncle par alliance d'Emile, hors de service.

Pierre Julien, de Jumièges, semble à bord mais n'apparaît pas à cette date dans le rôle d'équipage. Tous les hommes sont des inscrits provisoires.

17 avril : embarquement d'Emile

Persil et Victor

Mauger, novice faisant office de mousse et cousin par alliance d'Emile

Mainberte. 6 novembre, : Emile Persil et Victor

Mauger débarquent. 14 novembre : le syndic des gens de

mer de La Mailleraye inspecte le bachot et son annexe. 21 novembre : Pierre Julien

débarque. 22 novembre : Emile Persil

réembarque. Sans Victor Mauger, sans Pierre Julien... 12 décembre : Persil et

Mainberte remontent le corps de Prunier. 31 janvier 96 :

désarmement du bachot.