Le culte d'Agnès

En ce début de XIXe siècle,le manoir du Mesnil sera exploité par un laboureur qui changea la distribution des pièces sans toutefois altérer l'aspect extérieur.

Longtemps,

le lit de Mme Leguerchois, ses

meubles vont rester dans la maison. Contre quelques sous, les occupants

des

lieux vous les feront voir comme étant ceux

d'Agnès. On vous montre le vieux

châtaigner qui ombrage la cour. Il est contemporain de la

Sorel ! Les

armes des Le Guerchois sont peintes sur la muraille ? Eh bien,

ce sont

celles de la Dame de Beauté. Et là, regardez ce

fauteuil de pierre formé par

l'embrasure de la fenêtre. C’est là, oui

c’est bien là qu’elle aimait

à se

reposer…

Longtemps,

le lit de Mme Leguerchois, ses

meubles vont rester dans la maison. Contre quelques sous, les occupants

des

lieux vous les feront voir comme étant ceux

d'Agnès. On vous montre le vieux

châtaigner qui ombrage la cour. Il est contemporain de la

Sorel ! Les

armes des Le Guerchois sont peintes sur la muraille ? Eh bien,

ce sont

celles de la Dame de Beauté. Et là, regardez ce

fauteuil de pierre formé par

l'embrasure de la fenêtre. C’est là, oui

c’est bien là qu’elle aimait

à se

reposer… Balivernes! Des voix s’insurgent contre cette supercherie. Certaines vont jusqu’à dire qu’Agnès n'est pas morte au Mesnil. C'est encore là un mensonge de nos moines dans la lignée du mythes des Enervés de Jumuièges. Inspirés par la mort de Madame Le Guerchois, ils auront bâti un mythe pour servir leurs intérêts. Un débat dont les échos traverseront le siècle.

Le 24 juillet 1824, la duchesse de Berry visite Jumièges. Elle ouvre ici la voie au tourisme inspiré. Son Altesse se recueille sur la « tombe » d’Agnès où s’épanouit un lierre que l’on dit avoir été planté par la Belle. Autre légende…

Une dalle très convoitéeLes restes du tombeau d'Agnès n’ont pas encore retrouvés leur dalle funéraire. Car longtemps, Lescuyer l’exposa en sa maison de Rouen, rue Saint-Maur. Pour la vendre. Jusqu'au jour où il trouve enfin preneur en la personne d’un voisin, habitant le haut de la rue : le sieur Dorgebled, musicien de son état. Elle servit alors de perron à une maison située au milieu d'un jardin, sur le Mont-aux-Malades. Le sieur Boulanger, ingénieur des Ponts et Chaussées, tenta bien de la racheter au nom du Gouvernement. Seulement, la famille en exigeait des sommes astronomiques. Plusieurs fois, deux hommes viendront frapper à la porte : Deville, le directeur du Musée départemental et Casimir Caumont, le nouveau propriétaire de l’abbaye. En vain. Puis la maison passe entre les mains de la famille Boutigny. Elle refuse encore une forte somme d'argent. Et soudain se décide de faire don de la dalle funéraire. Les Boutigny hésitent : le musée de Rouen ? Jumièges ? Finalement, ce sera le lieu d’origine. A une condition : si jamais l’abbaye venait a être aliénée, que la pierre aille au musée des Antiquités ! Alors, le tombeau prit la route de Jumièges. On le déposa dans l'ancienne église, à l'endroit de la sépulture d'Agnès. C’était en 1838. Cent ans plus tard, l'abbaye fut effectivement acquise par l'Etat. Mais la dalle est toujours à Jumièges...

Nouveau

propriétaire de l'abbaye, Casimir Caumont va non seulement

cesser sa destruction entreprise par son beau-père mais

concrétiser la voie ouverte par la duchesse de Berry. A

l’ombre d’un

saule

pleureur, là où reposait jadis le cœur

de la Sorel, Caumont fait élever une

colonne tumulaire avec cette inscription :

Près du vieux monastère a terminé ses jours;

Sur sa tombe élevée en la sainte chapelle,

De nombreux pèlerins venaient prier pour elle,

Passants, ne priez plus,

L'Éternel a fait grâce,

Agnès a trouvé place

Au séjour des élus.

Des

visiteurs de l'abbaye, littérateurs de talent, s'emparent du

mythe d'Agnès. Parmi eux, le poète

Ulric Guttinguer, ami d'Hugo, Musset ou encore de

l'académicien Charles Nodier

qui fut le premier à sublimer Jumièges.

Guttinguer effectua au moins deux

séjours ici. D’abord à la

pentecôte de 1827 puis en juillet 1838.

Suivons-le lorsque, logé au château abbatial, il

se rend au manoir du Mesnil :

Des

visiteurs de l'abbaye, littérateurs de talent, s'emparent du

mythe d'Agnès. Parmi eux, le poète

Ulric Guttinguer, ami d'Hugo, Musset ou encore de

l'académicien Charles Nodier

qui fut le premier à sublimer Jumièges.

Guttinguer effectua au moins deux

séjours ici. D’abord à la

pentecôte de 1827 puis en juillet 1838.

Suivons-le lorsque, logé au château abbatial, il

se rend au manoir du Mesnil :

« Eveillés de bonne heure par le beau temps et par notre désir, nous prîmes, dans la rosée, le sentier du jardin qui conduit à "la porte d'Agnès". Elle ouvre sur le chemin rural qui porte le même nom. La route est fort agreste et parée seulement de ces galants églantiers si fleuris au mois où nous les parcourions.

« Ce sont ces buissons que les Anglais nomment si bien "sweet briard", douce bruyère. Nous arrivâmes promptement à un carrefour nommé "carrefour du roi" où nous nous reposâmes sous de grands chênes, ruines et vestiges aussi des grandes forêts qui couvraient les communes entre Jumièges et le Ménil.

« Excepté ces beaux arbres, rien n'en paraît plus, mais le blé et l'avoine semblent de pousser qu'à regret sur cette terre défrichée et leur maigreur apparaît comme un châtiment. Les chemins et les champs répandus à l'entour portent des noms bien faits pour éveiller les douces réflexions et les souvenirs poétiques. Ce sont la rue Main-Berthe, le Val-Rouge, le Hamel, le Druglan, le Clos de la Ruine, les Fonds du Roi, les Quatre-Camps, le Tombeau des Sarrazins, les Anneaux, le Camp des Vieux etc.

« Chacun d'eux est comme le titre d'une chronique. Après quelques instants de repos, nous reprîmes notre marche et arrivâmes en peu de temps au Ménil. La déception sera grande pour ceux qui y chercheront les ruines du passé, les traces d'un beau et noble manoir, d'un galant logis, pour ceux qui ne savent pas recomposer en eux ces asiles, sitôt qu'on leur a montré la place où ils s'élevaient. Tout a disparu! De grandes et épaisses murailles percées de meurtrières attestent seules que là fut une grande demeure qui avait à se défendre des coups de main de ces temps de guerre et de surprise.

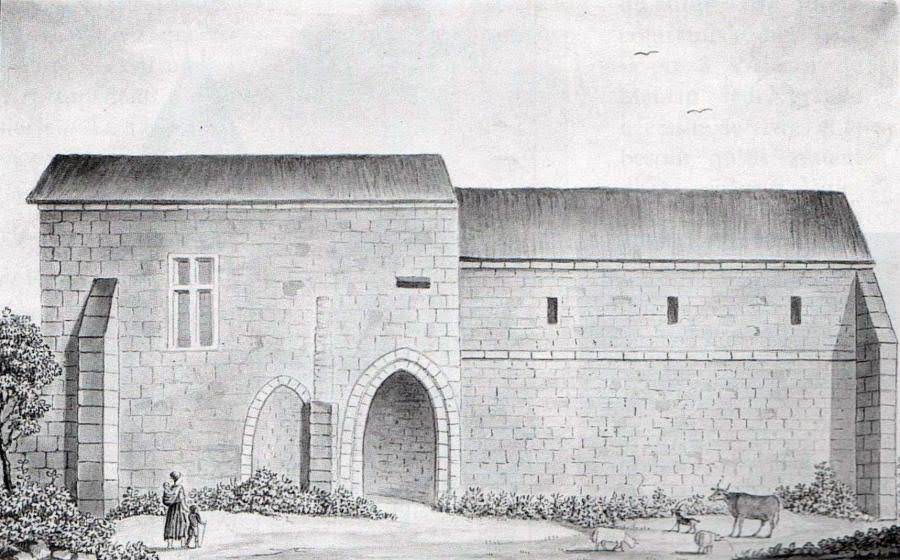

La porterie du manoir vue par Lesage

« Il y a bien aussi quelques grandes fenêtres avec des bancs de pierre, comme on n'en fait plus aujourd'hui dans nos étroits et mesquins séjours. Enfin, vis-à-vis de ces fenêtres, une salle où l'œil découvre, avec quelque peine, près du plafond, une ligne d'écussons effacés par la haine et l'envie révolutionnaire, plus que par la main du temps. De tous ces bâtiments, on a composé un corps de ferme très sombre qui donne peu d'émotions.

« Voilà

tout ce qui

reste du manoir de la belle

Agnès, de la dame de Beauté et

d'Issoudun, d'un lieu de rendez-vous des amours du roi ! Point de

promenades,

point de fleurs, point d'ombrages, aucun sourire qui raconte les

mystères du

cœur, rien enfin ! Néanmoins, il faut aller

là et les souvenirs et les pensées

s'éveilleront, malgré l'absence des objets

visibles qui aident tant la mémoire.

L'air et la terre racontent encore beaucoup de choses, deux noms:

Charles,

Agnès. Puis le ciel, les champs. C'est assez! »

A Loches, les restes

d’Agnès ont été

profanés. Si bien qu’une

mèche se cheveux finit par

retrouver Jumièges. Elle fut adressée

à Casimir Caumont le 19 juillet 1829 par

Aglaure Barbet, fille du maire de Rouen. Elle-même la tenait

du maire de

Loches. Caumont meurt. Dans le salon des Lepel-Cointet, ses

successeurs, les

cheveux sont toujours là, sous verre. On finit par exposer

le médaillon au

musée abbatial. Puis la relique

disparut, emportée par une succession.

A Loches, les restes

d’Agnès ont été

profanés. Si bien qu’une

mèche se cheveux finit par

retrouver Jumièges. Elle fut adressée

à Casimir Caumont le 19 juillet 1829 par

Aglaure Barbet, fille du maire de Rouen. Elle-même la tenait

du maire de

Loches. Caumont meurt. Dans le salon des Lepel-Cointet, ses

successeurs, les

cheveux sont toujours là, sous verre. On finit par exposer

le médaillon au

musée abbatial. Puis la relique

disparut, emportée par une succession. La renaissance du manoir

Vers 1860, c'est Virvaux, le maire du Mesnil, qui est propiétaire du manoir et de la chapelle. La commission des Antiquité observe au manoir la bonne conservation de la piscine de la chapelle et des meurtrières en forme de croix de Malte.

Denis Lequesne et Héloïse Barnabé s'étaient mariés à Yville le 5 juin 1869. Ils vinrent s'intaller au manoir pour en exploiter la ferme. Leur fils, Louis-Désiré leur faisait bien du souci quand il faisait la reine morte dans le puits. Le jeu consistait à faire le cochon pendu au dessus de 40 mètres de vide. Louis épousa Marie Loison. De cette union naquit Louise, au manoir, le 3 avril 1900. Louis Lequesne quitta le manoir en 1913, année où il rétrocéda le bail à Louis Deshayes sur fond de différend entre les deux hommes.

Sur cette photo prise au manoir figure Louise Lequesne en compagnie de Marcel Peschard, le fils du maire de Jumièges assassiné en 1910.

Durant

ce XXe siècle, le

manoir d'Agnès fut propriété de la

famille Mativon, marchands de tissu à

Duclair qui le céda à des agriculteurs. Un XXe

siècle qui, par une nouvelle

nuit de tempête, s'acheva ici avec l'effondrement de la

porterie, appartement

supposé d'Agnès. Mais aussi avec

l'idée de restaurer cette demeure chargée

d'histoire. Mais depuis 1993, le site a fait l'objet de

restaurations. salutaires qui ont permis de sauver le site de la ruine.

On le doit

notamment à Marc Laurent, un ancien notaire.

Aujourd'hui,

le manoir

est classé Monument Historique et ouvert au public

en

haute saison. Chaque été, il accueille des

expositions

thématiques liées à la vie au Moyen

Âge.

Quant au mythe d'Agnès, il a connu une relance inattendue...