Célèbre empoisonneuse, la Brinvilliers habita Yainville ! C’est ce que l’on s’obstine à répéter ici ou là. Aucun document historique ne le prouve. Alors, tentons de faire toute la lumière sur la marquise des Ombres.

|

"Yainville a

été

habité, assure-t-on, par la Brinvilliers, l'empoisonneuse de

sinistre mémoire."

|

S’agissant de rapporter les traditions populaires, nos deux érudits sont généralement fiables. Mais d’où diable tiennent-ils cette affirmation ? Longtemps, j’ai dû me contenter des termes mêmes de leur assertion...

| « Assure-t-on » | Voilà qui semble indiquer le recueil d'une tradition orale. Nos géographes se seraient inspiré d'une source écrite qu'ils l'auraient mentionnée. Cet "Assure-t-on" est aussi une formule habile pour masquer l'incertitude, une allégation non vérifiée. | |

| « Habité » | Le terme laisse entendre une résidence librement choisie. Et suffisamment durable. Pas une simple visite, pas un bref séjour... | |

| Alors, quand la Brinvilliers a-t-elle pu habiter Yainville ? |

Durant sa jeunesse ?

Quand elle

naît à Paris le 2 juillet 1630, tout sourit

à Marie Madeleine d'Aubray. Son père, Antonin

Dreux, est conseiller d'Etat et demeure en la paroisse de

Saint-Eustache. Mais son ascension lui a permis d'acquérir

deux seigneuries: celle de Villiers, dans

l'actuel département de l'Essone, et puis celle d'Offemont,

dans l'Oise.

Quand elle

naît à Paris le 2 juillet 1630, tout sourit

à Marie Madeleine d'Aubray. Son père, Antonin

Dreux, est conseiller d'Etat et demeure en la paroisse de

Saint-Eustache. Mais son ascension lui a permis d'acquérir

deux seigneuries: celle de Villiers, dans

l'actuel département de l'Essone, et puis celle d'Offemont,

dans l'Oise.

père de la marquise.

| Déflorée

à 7 ans ! Le

vice

l'habite

dès ses cinq ans, avouera-t-elle plus tard dans un cahier

intitulé Mes

confessions. A sept, elle

perd sa virginité. Puis se livre à ses

jeunes frères...

|

A ce stade de sa vie, il faudrait qu’un cas de force majeure ait amené la Brinvilliers à Yainville. Et je n’en vois qu’un : la Fronde. En Normandie, cette révolution avant l’heure oppose le comte d’Harcourt, fidèle au Roi et le duc de Longueville, gouverneur de la province. |

Apeurées par ces troubles, des familles entières cherchent refuge en des lieux sûrs. Et Jumièges est de ceux-là, qui bénéficie de sauvegardes de la part des deux partis. Une sorte de territoire neutre en quelque sorte.

Pour l’année 1648, la chronique de l’abbaye mentionne cette panique: «… ce qui attira un nombre presque infini de personnes de tout état et de tout sexe que l’on logea aux plus petits frais possible dans tous les lieux de l’abbaye qu’on peut honnêtement leur céder… »

Mme de Maulévrier et sa famille les infirmeries.

M. de Harden, sieur de la Marebroc et du Landin partage avec d’autres gentilshommes la salle Charles VII et les hôtelleries.

On ne peut exclure que les manoirs du Mesnil et de Yainville furent également mis à disposition. Les habitants de la presqu’île montèrent la garde aux portes du monastère. Une situation qui dura trois mois sans péril. En avril, les troubles cessèrent et chacun repartit. La Brinvilliers avait alors 18 ans. Et l'on ne voit pas bien pourquoi cette Fronde l'aurait poussée jusqu'à Jumièges. Elle et son père, haut dignitaire parisien nanti de possessions proches de la capitale.

Après son mariage ?

|

Le

portrait de Marie Madeleine

"C'était une charmante personne, non point précisément jolie, mais toute mignonne et toute gracieuse dans sa très-petite taille, avec une petite figure ronde. blanche, fine, de beaux yeux bleus très-doux, des cheveux châtains fort longs et fort épais, la main belle; de l'esprit, sans instruction, des allures décidées, une parole vive, nette et ferme."  |

20

décembre 1651. A 21 ans, la

voilà mariée à Antoine Gobelin,

seigneur de Sains et de "Brunvillers",

gentilhomme d'origine picarde et de noblesse récente,

officier du

régiment de Normandie. La fortune de la mariée

est supérieure à celle de l'époux. 20

décembre 1651. A 21 ans, la

voilà mariée à Antoine Gobelin,

seigneur de Sains et de "Brunvillers",

gentilhomme d'origine picarde et de noblesse récente,

officier du

régiment de Normandie. La fortune de la mariée

est supérieure à celle de l'époux. |

Neuf ans plus tard, en 1660, les possessions d'Antoine Gobelin, héritées de son père, sont érigées en marquisat. Mais marquis de Sains ne sonne pas bien. On prend le nom de l'une de ses dépendances : "Brunvillers", Brinvilliers si vous préférez.

Marie-Madeleine, manifestement, reste habiter chez ses parents durant les premières années de son mariage. Alexande de La Vergne, dans la Revue de Paris, est formel : "Mme de Brinvilliers ne voulut point quitter la maison paternelle, où son mari vint s'installer auprès d'elle, et où il passait tout le temps que lui laissait libre le service du roi. L'été seulement, la marquise de Brinvilliers quittait la capitale pour venir chercher un peu d'ombre et de fraîcheur sous les beaux ombrages qui environnaient son château d'Offémont." Toujours chez son père, en région parisienne.

Yainville est bien loin de tout cela. Retournons dans la presqu'île. En 1657, le duc de Longueville, toujours gouverneur de Normandie, vient séjourner à l’abbaye de Jumièges. Il est accompagné d’une foule de dignitaires :

● Le procureur général,

● Plusieurs conseillers du Parlement,

● Le président de la Chambre des comptes,

● Les grands maîtres de la dite chambre

● Quelques officiers des eaux et forêts de la province.

Sans doute des soldats forment escorte. Mais point de mention du régiment de Normandie auquel appartient Brinvilliers.

La suite avait apporté viande et gibier. Ce qui offusqua le gouverneur en tel lieu. Il mangea maigre à l’abbaye tandis que le reste de la délégation fit bombance « à l’extérieur ». Au manoir d’Yainville ? Reste que ce séjour ne dura que trois jours et manifestement ces messieurs sont venus sans leurs épouses.

Trois jours, c’est de toute façon trop peu pour prétendre que la Brinvilliers "habita" Yainville. Encore une fois, rien de palpable.

La piste de la Mailleraye

Nous en arrivons à une piste plus intéressante. La seule qui nous rapproche vraiment d'Yainville...

Le mari de la Brinvilliers, Antoine Gobelin, avait une sœur, Claude. Or, par contrat de mariage daté du 12 janvier 1643, celle-ci avait pris pour époux Louis de Grimouville... marquis de La Mailleraye. Le couple, couvert de dettes, y possédait un imposant château. A peu de lieues d'Yainville. De là à supposer que la Brinvilliers rendit visite à sa belle-sœur, sur les rives de la Seine, tout à fait plausible... Mais pourquoi diable aurait-elle "habité" Yainville ! Et quand !

Ce ne peut être qu'après 1651, date de son mariage qui lui donne pour belle-sœur Mme de La Mailleraye. Et dans un laps de temps assez réduit. Une quinzaine d'années. Car les rapports entre les deux marquises vont vite se dégrader, comme nous le verrons bientôt...

Un amant diabolique

La Brinvilliers est manifestement aimante de son mari dans les premiers années de leur union. Elle lui donnera cinq enfants. Marie-Madeleine le 17 novembre 1652, Thérèse le 30 mars 1655, Antoine, en 1661 qui portera le titre de comte d'Offemont, Louis en 1664 qui portera le titre de baron de Norat, N... chanoine régulier. Les deux filles furent religieuses.

Antoine Gobelin, marquis de Brinvilliers, est joueur, volage et particulièrement permissif à l'égard de sa femme. Quand, en 1659, il lui présente un ancien compagnon de régiment, le Gascon Gaudin de Sainte-Croix, elle devient bientôt sa maîtresse. Et l'on fait ainsi ménage à trois, brûlant la chandelle par les deux bouts.

Antonin Dreux d'Aubray, homme de haute aristocratie, ne supporte pas les frasques de sa fille. En 1665, il fait embastiller l'amant de Marie-Madeleine la pécheresse. Et signe ainsi sa propre perte...

Sainte-Croix a déjà reçu quelques notions de "sciences" du célèbre chimiste suisse, Christophe Glaser, l'apothicaire du roi au Faubourg Saint-Germain. Durant sa détention, un noble italien, Exili, va parfaire ses connaissances.

Libéré, Sainte-Croix recouvre, c'est le mot, la fougueuse marquise de Brinvilliers et l'initie à son tour. Même s'il se dit dévot. Même s'il se marie...

Elle empoisonne les pauvres...

Pour mettre en pratique ses premières leçons, la bonne marquise se pique de charité envers les pauvres et distribue des biscuits à l'Hôtel-Dieu. Les bénéficiaires en meurent. On n'effectue aucun rapprochement avec les libéralités de la jolie dame patronnesse. Voilà du moins ce qu'affirme la tradition. Jamais la Brinvillier n'avoua de tels crimes. Alors qu'elle en reconnut d'autres. Les effets de ces poisons vraisemblablement fournis par Glaser étant vérifiés, ajoute-t-on, la marquise va cette fois frapper dans sa propre famille avec toute l'efficacité requise...

...puis son père !

Le

13 juin

1666,

de ses terres d'Offemont où, malade, il s'est

retiré depuis quelques mois, Antonin Dreux d'Aubray appelle

sa fille. Elle va s'occuper de tout. De la soupe surtout.

Le

13 juin

1666,

de ses terres d'Offemont où, malade, il s'est

retiré depuis quelques mois, Antonin Dreux d'Aubray appelle

sa fille. Elle va s'occuper de tout. De la soupe surtout. Douleurs, nausée et vomissements s'accentuent. Transféré à Paris entre les mains des meilleurs médecins, il meurt dans d'atroces souffrances le 10 septembre suivant. Il avait 66 ans.

Voilà Marie Madeleine héritière. Riche. Mais cet héritage, il lui a fallu en céder la majeure partie à ses frères. Partager le reste avec sa sœur. Supprimons-les!

L'hécatombe familale continue...

La besogne est confiée à La Chaussée, l'ancien laquais d'Antonin d'Aubray. Recommandé par Marie-Madeleine, manipulé par Sainte-Croix, La Chaussée se met au service des deux frères. Qui meurent en avril et juin 1670. Les autopsies révèlent des viscères totalement rongées. Mais l'affaire en reste là. Mieux: La Chaussée perçut des défunts 300 livres pour bons et loyaux services.

Reste Thérèse d'Aubray, la sœur. Mais elle se méfie après la disparition de ses frères…

Mère de cinq enfants, la Brinvilliers trouve-t-elle l'une de ses filles idiotes? Elle tente de la supprimer.

A la même époque, on note la présence de sa fille aînée dans une maison religieuse de Pont-Audemer. A peu de distance de Yainville…

Marie-Madeleine veut aussi assassiner son mari, obstacle à une vie commune avec Sainte-Croix. Sa santé décline. Au chevet de son frère, la marquise de la Mailleraye marmonne entre ses dents: "S'il meurt, je saurais à qui m'en prendre..." Le marquis de Brinvilliers ne devra son salut qu'à l'antidote que lui administre son rival, manifestement peu enclin à partager ses jours avec sa maîtresse. Sainte-Croix qui, dans un coffret, enferme deux reconnaissances de dette signées de son amante pour l'assassinat des frères d'Aubray, ses lettres d'amour et le récit de ses manigances, des sachets de poison... Compromettant!

Son amant meurt à son tour

Or voilà que Sainte-Croix meurt dans son laboratoire, victime d'émanations toxiques. Nous sommes le 31 juillet 1672. Comme il était poursuivi par ses créanciers, la police pose les scellés, perquisitionne et découvre l'accusatrice cassette. Avec ses preuves écrites, ces sachets que l'on a tôt fait d'appeler "poudre de succession"... On trouve aussi du courrier gênant pour Pennautier, collaborateur de Colbert. Un courrier qui révèle ses liens étroits avec le couple diabolique.

Mais la police ne garde pas tout. Elle brûle des confessions de la Brinvilliers. Voulut-on éviter d'éclabousser de hauts personnages?..

"Elle est perdue !"

La

marquise tente bien de corrompre un fonctionnaire de justice pour

récupérer cet encombrant objet. En vain. Or

voilà que La Chaussée, l'homme à tout

faire de Sainte-Croix s'oppose à la mise sous

scellés de la maison de défunt maître.

Il veut, dit-il, y

récupérer de l'argent personnel. Ce qui est vrai.

Mais du coup, on se met à le soupçonner. Et l'on

découvre chez lui quantité de poison.

La

marquise tente bien de corrompre un fonctionnaire de justice pour

récupérer cet encombrant objet. En vain. Or

voilà que La Chaussée, l'homme à tout

faire de Sainte-Croix s'oppose à la mise sous

scellés de la maison de défunt maître.

Il veut, dit-il, y

récupérer de l'argent personnel. Ce qui est vrai.

Mais du coup, on se met à le soupçonner. Et l'on

découvre chez lui quantité de poison. L'hôtel paternel de la Brinvilliers fut vendu en 1671.

C'est aujourd'hui un passage de la capitale, la galerie Vero-Dodat

"Elle est perdue !" s'exclame, apprenant cela, un certain Briancourt interrogé sur cette affaire. Briancourt est l'ancien précepteur des enfants de la marquise. Elle lui a fait des confidences sur l'oreiller. Nous sommes en août 1672. Il est grand temps pour la Brinvilliers de disparaître. Son fils Nicolas est, dit-on, confié à Madame de La Mailleraye.

Quatre ans de cavale

Mais où est la Brinvilliers ? Elle est partie pour Londres quand est prononcée sa condamnation à mort par contumace. On ne sait quel fut son itinéraire au départ de Paris. Entre temps, La Chaussée, torturé, avoue tout. Avant d'être roué en place publique.

L'Angleterre n'est pas sûre. Des pourparlers sont engagés pour son extradition. Alors la Brivilliers passe au Pays-Bas. Nicolas de la Reynie, lieutenant de police, la pourchasse, porteur d'un mandat d'arrêt signé de Louis XIV. La fugitive erre un moment un moment en Hollande. On la dit bientôt en Picardie...

Durant cette cavale de trois ans, là encore, la Brinvilliers aurait-elle pu vivre un temps à Yainville? Elle aurait alors demandé refuge à Jumièges l'Aumônier, Jumièges l'Hospitalier qui accueille ses visiteurs au Mesnil, à la porterie, dans son petit couvent. Mais imagine-t-on nos moines cacher cette scandaleuse pourchassée par la police du royaume à Yainville, au vu et au su de tous...

Enlevée en Belgique

Sur le chemin de Paris, la Brinvilliers tente de soudoyer un homme de l'escorte pour transmettre un appel au secours à un riche ami de Liège. Sans succès. A Maastricht, par le fruit du hasard, le bourgeois liégeois croise le convoi, offre de l'argent. Toujours sans succès.

Emprisonnée à Paris

Quelques tentatives de suicide plus tard, la Marquise aboutit à la Conciergerie. Acte d'écrou: 26 avril 1676. De prison, elle écrit à Pennautier, l'ancien ami de Sainte-Croix, dont elle implore l'aide. Les courriers saisis, le très influent receveur des finances à mille peine à s'expliquer.

Le procès va s'ouvrir le 29 avril 1676 devant la cour suprême. Noblesse oblige. Là, la belle aristocrate nie tout. Maître Nivelle plaide la calomnie quand Briancourt accable. Seul l'abbé Pirot arrachera des confidences. Oui !...

Oui elle a empoisonné jusqu'à trente fois son propre père. Huit mois durant. Elle et le laquais de son amant, un dénommé Gascon.

Oui elle a administré à petites doses de l'arsenic à son mari. Si discrètement qu'on le disait affligé d'une simple fluxion dans les jambes.

Oui elle a voulu tuer sa fille.

Oui elle a supprimé ses frères, ses frères qui furent ses premiers amants.

Oui, elle a encore tenté d'éliminer sa sœur disparue depuis de mort naturelle.

Et c'est bien la seule rescapée dans toute cette macabre histoire. La seule ou presque car on parle aussi de Madame de la Mailleraye, sa belle-sœur.

Torturée...

La

Brinvilliers fait alors montre d'une ardente

piété si bien que Pirot la qualifie de sainte. Il

en écrira deux livres... Après 22

audiences, le

président Lamoignon prononce, le 16 juillet 1676,

l'arrêt qui condamne la marquise à mort pour le le

jour-même Après avoir subi la question. On dit

aussi que

la sentence fut exécutée le 17 après

que

Marie-Madeleine eut adressé une lettre d'adieu à

son

époux.

La

Brinvilliers fait alors montre d'une ardente

piété si bien que Pirot la qualifie de sainte. Il

en écrira deux livres... Après 22

audiences, le

président Lamoignon prononce, le 16 juillet 1676,

l'arrêt qui condamne la marquise à mort pour le le

jour-même Après avoir subi la question. On dit

aussi que

la sentence fut exécutée le 17 après

que

Marie-Madeleine eut adressé une lettre d'adieu à

son

époux.Quoi qu'il en soit, lorsque la condamnation est lue à la Brinvilliers, elle demande alors une seconde lecture, reconnaît les faits, dénonce ses complices pour s'éviter la torture. Des complices qui ne sont plus de ce monde. Sainte-Croix... La Chaussée... La Brinvilliers n'échappera pas à la question.

Quand elle aperçoit les trois seaux d'eau qui vont passer dans son corps, elle a cette pointe d'humour: "C'est pour me noer ? De la taille dont je suis, on ne prétend pas que je boive tout cela :"

Elle montre beaucoup de courage. On la gave d'hectolitres qui finissent par lui tirailler le ventre. Marie-Madeleine n'ajoutera rien de plus à ses aveux.

L'exécution...

| On

lui fait sa toilette mortuaire. La Brinvilliers put se recueillir un

moment à la chapelle... en compagnie notamment de son

boureau.

Puis le vestibule de la prison est ouvert et une cinquantaine de

curieux. Des mondains parisiens qui se précipitent pour voir

passer la condamnée. 6h du soir. Elle grimpe maintenant dans

la

charrette, accompagnée de Picot,

du

boureau et escortée de Degris, le faux abbé de

Liège. C'est le valet du boureau qui conduit l'attelage Il y eut, dit-on, plus de 100 000 personnes dans les rues. |

|

|||||||

| Sur le parvis de Notre-Dame, la voilà bientôt pieds nus, vêtue de la robe de bure, la "cravate de chanvre" autour du cou, un crucifix dans une main, dans l'autre le cierge de pénitence. | ||||||||

|

||||||||

Au matin, les bourreaux confièrent à la Seine les derniers restes. Et quelques badauds rapportèrent chez eux les os calcinés de la belle Marquise des ombres. Qu'ils conservèrent comme des reliques. Ces idiots pensaient que l'on avait brûlé une sainte…

La Brinvilliers

d'après un dessin de Lebrun.

En 1933, Edmond Spalikowki écrit à propos de Yainville: « L’humble village conserve-t-il cette attitude farouche en souvenir de la Brinvilliers, cette empoisonneuse de grand siècle qui, dit-on, y séjourna ? J’avoue que ma curiosité vivement excitée n’a guère été satisfaite après d’inutiles recherches aux sources historiques. Mais la tradition doit être respectée puisqu’elle s’harmonise si bien avec le paysage… »

La solution de cette énigme, c'est en fait un journaliste et romancier, Eugène Bareste (1) qui la détient. En 1840, il publie une nouvelle sur la Brinvilliers dans Babel, un ouvrage collectif édité par la Société des gens de lettres sous le titre de Nouvelle histoire ancienne.

Bareste

nous di avoir traversé Yainville en 1838 pour visiter

l'abbaye de Jumièges. Donnons-lui la parole :

Bareste

nous di avoir traversé Yainville en 1838 pour visiter

l'abbaye de Jumièges. Donnons-lui la parole :« Il m’arriva l’an dernier, en Normandie, une aventure fort singulière. Me trouvant à Rouen, et voulant aller visiter les ruines de l’abbaye de Jumièges que je ne connaissais pas encore, je pris sur le quai du Havre une voiture pour me conduire au petit bourg de Yainville, à une lieue de Duclair. On se préparait à monter en voiture quand j’arrivai au bureau. Le conducteur inscrivit mon nom sur un registre, et je sortis avec les autres voyageurs. Nous étions huit : deux paysannes, une dame de Rouen avec son mari et son fils, un ecclésiastique, un monsieur vêtu de noir, et moi en costume de voyage. On appela les voyageurs dans l’ordre que je viens d’indiquer ; mais quel fut mon étonnement en entendant dire à haute voix par le conducteur :

| "Monsieur

de Brinvilliers !" |

Je tournai la tête et j’aperçus le monsieur vêtu de noir, monter en voiture et s’asseoir sur la première banquette, en rappelant au cocher qu’il était inscrit pour Jumièges. Je me plaçai auprès de lui et nous nous mîmes en route. |

« Ce nom de Brinvilliers si malheureusement célèbre depuis le dix-septième siècle m’avait frappé. Je me rappelais bien avoir lu que cette famille était originaire de Normandie, mais je ne pouvais m’attendre à rencontrer sur mon passage et à trouver assis à mes côtés un des descendants de cette vieille noblesse neustrienne.

On imagine à ce stade du récit que la voiture s'arrêta au croisement situé au pied de la côte Béchère.

« Nous marchions depuis environ cinq minutes, lui, gravement comme un magistrat en fonction, moi, admirant avec enthousiasme les plaines verdoyantes qui se confondent au loin avec les montagnes bleues de l’horizon, et vont se perdre ensuite dans les eaux de la Seine… Nous eussions peut-être gardé longtemps encore le même silence si une circonstance, futile

en apparence, ne fût

venue le troubler. Une vieille

église romane, ravagée par le temps,

s’offrit à nos regards. Par un instinct

très naturel en pareil cas, nous nous

détournâmes de notre chemin, et nous

allâmes droit au vieux temple.

en apparence, ne fût

venue le troubler. Une vieille

église romane, ravagée par le temps,

s’offrit à nos regards. Par un instinct

très naturel en pareil cas, nous nous

détournâmes de notre chemin, et nous

allâmes droit au vieux temple. Illustration de la nouvelle dans l'Almanach prophétique. La ruine n'a strictement rien à voir avec l'église d'Yainville. C'est la chapelle Sainte-Anne à la Fontaine.

Après avoir poussé une très jolie porte en bois sculptée, toute vermoulue, nous nous trouvâmes dans un lieu sombre, misérable, dégradé, qui servait de magasin et d’écurie. A cette vue, mon compagnon de voyage poussa un soupir, et me dit : Voilà, monsieur, le sort de toutes choses ici bas !

« J’allais répondre ; il ajouta : Il y a un siècle et demi, le peuple de Yainville se pressait dans cette église. Ces murailles, ces voûtes, ces chapiteaux, ces colonnes, ces statues, ces autels, aujourd’hui salis, profanés, mutilés, détruits par la main des hommes, étaient jadis couverts de riches peintures. A la place de ce râtelier, se trouvait un magnifique jeu d’orgue, et où vous voyez ces instruments de jardinage, il y avait autrefois un confessionnal où mes ancêtres vinrent souvent s’agenouiller. Eh bien ! monsieur, tout est anéanti ! Les Brinvilliers, bienfaiteurs de cette paroisse, sont morts ; la foi est éteinte, l’église n’existe plus, le village est désert ! Voilà le sort de toutes choses ici bas !

N.D.L.R. : En 1838, le village n'est pas vidé de ses habitants et ne l'a jamais été. Administrés par Georges Delépine, Les Yainvillais sont alors 250.

« Un

pareil langage tenu par un homme dont on m’avait appris

à maudire le nom, me surprit étrangement. Je ne

sais s’il s’aperçut de l’effet

que ses paroles produisaient sur moi, mais il reprit, en se dirigeant

vers la porte : Oh ! je vous

surprendrais bien davantage, monsieur, si je vous disais que la

marquise de Brinvilliers…

« Mon cicerone se mordit les lèvres avec dépit. Je balbutiai quelques mots de justification ; sans vouloir les entendre, il continua sur le même ton :

« Si je vous disais, monsieur, que la marquise de Brinvilliers est née dans ce village, et qu’elle a été baptisée dans cette église.— Dans cette église ! Comment se fait-il alors que cette particularité ne se trouve consignée dans aucune histoire ?

— Parce que la plupart de histoires de ce temps-ci sont fausses, erronées, incomplètes. Il y a longtemps que Voltaire a dit, en relevant les fautes des historiens ses prédécesseurs ou ses contemporains : voilà comme on écrit l’histoire ! et je commence à croire que Voltaire écrivant cela aujourd’hui aurait encore raison.

— Cependant, répliquai-je, c’est d’après les pièces mêmes du procès que les histoires de la marquise de Brinvilliers ont été écrites.

— Non. Le guide des biographes, des historiens, et même des dramaturges de notre temps, c’est tout simplement un mauvais ouvrage qui a pour titre : Les causes célèbres de l’avocat Richer. Moi, monsieur, ajouta-t-il, je vais publier la vie de la marquise de Brinvilliers ; je vais, non pas réhabiliter la mémoire de ma parente, ce serait inutile et inconvenant tout à la fois, mais la présenter telle qu’elle a été depuis sa naissance jusqu’à sa mort. Pour faire ce long et pénible travail, je me suis servi des lettres et des papiers de ma famille ; j’ai consulté les Registres du Parlement, les Archives du Palais, les grosses du procès, les Factum publiés en 1676 pour et contre elle, les Relations manuscrites de son avocat et de son confesseur, les Mémoires, les Gazettes du temps, et enfin toutes les pièces qui ont eu quelque rapport au procès de madame de Brinvilliers.

« Il ouvrit un large portefeuille qu’il tenait sous son bras, et me montra plusieurs liasses de papiers couvertes d’écritures.

Oui. Parce que ce monsieur voyage avec des liasses d'archives ! On n'avait pas encore inventé l'ordinateur portable...

— Si le temps me le permettait, dit-il en me faisant examiner page par page son manuscrit, et en m’indiquant du doigt les sources où chaque phrase était puisée, je vous donnerais un résumé très dramatique de cette nouvelle histoire si curieuse et tout à fait inconnue du public.

« Enchanté d’une semblable proposition, je me hâtai d’ajouter d’un air très suppliant :Jumièges est encore à une petite lieue ; nous avons une heure de jour ; le temps est beau ; la chaleur est supportable ; ainsi, monsieur…

« Mon compagnon consulta sa montre, réfléchit quelques instants ; puis, d’un air assez satisfait : J’accepte, me dit-il.

« Nous ralentîmes le pas, et il commença en ses termes... »

La suite du récit n’apportera rien de plus sur le sujet qui nous préoccupe. Bareste conclut ainsi ton texte : *=

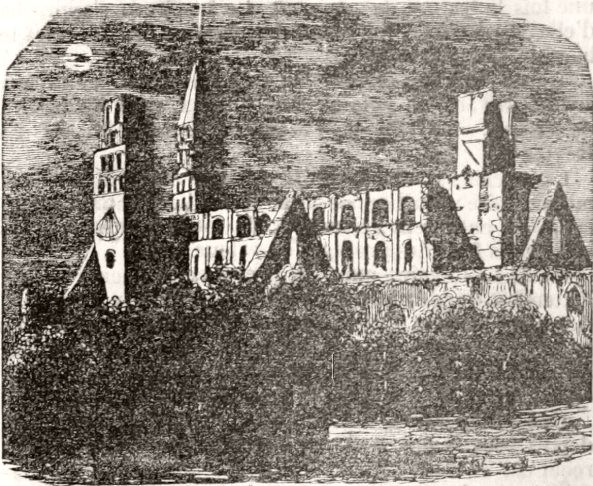

« Mon narrateur se tut. Il faisait nuit ; le ciel était parsemé d’étoiles ; la lune éclairait le sommet des tours de l’antique abbaye et donnait à ces ruines une pâleur sépulcrale. Nous étions dans la grande rue de Jumièges. M. de Brinvilliers, sans me questionner sur l’histoire qu’il venait de me raconter, me salua et disparut.

« Depuis cette rencontre, je n’ai jamais entendu parler de lui. »

Nos hypothèses

D’où vient l’inspiration d’Eugène Bareste ? Manifestement, il semble bien avoir accompli le voyage de Rouen à Jumièges. Ses descriptions sont justes. Délabrée, l’église de Yainville est bien reconvertie en bâtiment agricole au moment de son passage. Même si le village n’est pas aussi déserté qu’il le dit. Mais le fond de son récit ? Là, trois hypothèses...

UN. Il s’agit là d’une pure fiction. Et il aura suffit qu’elle trouve quelques lecteurs dans la région pour que l’on s’en fasse l’écho. Cette production littéraire serait donc à l’origine de la rumeur reprise par les abbés Bunel et Tougard quelque quarante années plus tard, relayée d'ici là par des rééditions. Etonnant tour de même. Tougard, fort pointu dans ses travaux, n'avait pas pour habitude de donner crédit à des ragots. Il est sûr qu'il n'a pas lu le récit de Bareste car il l'aurait aussitôt jeté aux orties, sachant, j'espère, qu'aucune famille de Brinvilliers n'a jamais vécu à Yainville.

DEUX. Bareste a fait une version romanesque d’une vague légende déjà établie en 1840. Alors, il reste à en trouver trace avant cette date. Ce qui semble voué à l’échec. Dans l’abondance des documents que nous avons pu consulter à ce jour, jamais au grand jamais il n’est fait allusion à ce bruit. Il est repris dans des ouvrages systématiquement postérieurs à celui de nos deux abbés. Jamais avant. Jamais ! Deshayes, le mémorialiste de Jumièges, n'y fait aucune allusion. Les chroniqueurs de l'abbaye non plus, Emile Savalle. Personne...

TROIS. C'est la moins plausible. Bareste a effectivement accompli son escapade en compagnie d’un prétendu Brinvilliers. Un fou furieux dans ce cas. Car tout sonne faux dans sa bouche. La marquise de Brinvilliers, affirme-t-il, est née à Yainville. Et ces Brinvilliers étaient les bienfaiteurs de la paroisse. Totalement fantaisiste ! Les chroniques de l’abbaye, les registres des baptêmes, mariages, décès démentent catégoriquement la chose. Pire : la marquise des ombres est née d’Aubray. Pas Brinvilliers, monsieur Bareste ! D'Aubray ! Brinvilliers, c’était le patronyme de son époux. Ce qui anéantit totalement vos propos.

Une nouvelle à succès

La nouvelle de Bareste connut un certains succès. Elle sera diffusée sous forme de feuilleton en 1841 mais aussi d'un roman suivi du récit de son confesseur. Elle est encore reprise dans La Noël, souvenir pour 1841, ouvrage auquel participe Flaubert. En 1842, on la retrouve dans l'Almanach prophétique avec des illustrations. Puis elle traverse l'Atlantique pour être traduite en anglais dans le magazine Brother Jonathan, édité à New York. En 1856, la voilà cette fois traduite en Espagnol dans Los prisones de Estado publié à Mexico par Ignacio Cumplido. Et cette version se veut plus précise. Notamment lorsque le narrateur grimpe dans la voiture qui le mène à Yainville: " Me acordaba haber leido en las Causas célebres, que dicha familia era originaria de Normandía." Je me suis souvenu avoir lu dans les Causes célèbres que cette famille (Brinvilliers) était originaire de Normandie."

Alors vite, relisons donc les Causes célèbres, de François Gayot de Pitaval. Et que nous dit-il ? "Le Marquis de Brinvillier étoit Meftre de camp au régiment de Normandie." Rien de plus. Que Brinvilliers ait été du régiment de Normandie, fondé en 1616, n'indique en aucune façon que sa famille fut originaire de cette province. Encore moins de Yainville. La preuve...

Aucunes racines normandes !

Les Dreux D'Aubray, autrement dit la famille paternelle de la Brinvilliers, possédaient, nous l'avons vu, le domaine d'Offemont. Il s'agit là d'un hameau situé dans l'actuel département de l'Oise où l'on a vu souvent Marie-Madeleine. En 1634, le père de la marquise avait fait aussi l'acquisition de la seigneurie de Villiers, actuelle commune de Villiers-sur-Orge (Essonne). Antoine d'Aubray était né à Paris en 1600. Son père, Claude Daubray, sans particule, époux de Louise Dreux, fut trésorier de France. A Soissons !

Les Gobelin, seigneurs de Brinvilliers, famille du mari de la marquise, sont originaires de Picardie et leur seigneurie était située également dans l'Oise. Elle s'appelait en réalité Brunvillers-la-Motte, commune toujours existante. Marie-Madeleine répugnait à s'y rendre.

| Pas

de descendants du nom de Brinvilliers ! |

Quand elle fut exécutée, ses deux fils, par discrétion, prirent le nom de comte et marquis d'Offemont, fief de leur grand-père. Le 24 janvier 1687, ils vendirent sa seigneurie de Villiers-sur-Orge. Brunvillers leur avait également échappé. Offemont resta donc la dernière terre demeurée dans le patrimoine familial. |

Il ne reste strictement rien des prétendues révélations historiques contenues dans cette nouvelle à succès. Elle illustre tout simplement la fonction du romancier : Comme Alexandre Dumas, comme Théophile Gauthier, elle est destinée à nous faire rêver par la fiction à partir de personnages historiques. Et elle le faisait encore 20 ans après sa sortie. En 1863, le très populaire Petit Journal la publia à son tour sous forme de feuilleton. Tiré à 250.000 exemplaires, ce quotidien était diffusé à Rouen. Nos abbés Bunel et Tougard y préparaient alors leur Géographie de la Seine-Inférieure. CQFD.

Laurent QUEVILLY.

Né à Paris en 1814, Eugène Bareste a débuté en littérature par une Biographie des hommes du peuple en 1834. Il rédige ensuite un journal dans l’Aube, publie des critiques d’art. En 1840, on le retrouve commissaire d’une exposition au Louvre. Il produit cette année-là un premier travail sur Nostradamus. Puis, l’année suivante, une traduction d’Homère dont la paternité lui sera contestée. Le 24 février 1848, il va fonder le quotidien La République. Le coup d’État du 2 décembre en suspend la parution. Bareste s’occupera alors d’affaires industrielles.

Sources

Abbés Bunel et Tougard, Géographie de la Seine-Inférieure, 1879

Babel, Société des gens de lettre, 1840.

Las prisones de estado, Tome II, Mexico, 1856.

Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées, François Gayot de Pitaval - 1747

Causes célèbres de tous les peuples, par Fouquier, 1828.

La police sous Louis XIV, Pierre Clément, 1866.

Revue de Paris, 1845.

Crimes célèbres, Alexandre Dumas, 1839.

La France historique et monumentale, Abel Hugo, 1843.

Revue politique et littéraire, 1863.

Dictionnaire de la noblesse, François-Alexandre Aubert de La Chesnaye des Bois - 1771

C.A. Deshayes, Histoire de l'abbaye royale de Jumièges.

G.W. Thomson, Les grandes affaires criminelles françaises

Paul Bonmartel, Le Pucheux N° 57

Brother Jonathan, New York, 1843.

Le Petit Journal, jeudi 9 avril 1863.

La Noël, J. Renouard, Paris, 1841

Et vous qu'en pensez-vous ?

CONTACT

N.D.L.R. Qu'il me soit permis une précision. Nous ne sommes pas ici à Yonville-l'Abbaye, la patrie de Mme Bovary mais bien à YAINville à la recherche de la Brinvilliers... Laurent Quevilly

Très bon article, cependant deux points m'interpellent. L'historiographie récente se montre moins dure envers le personnage de la marquise de Brinvilliers. Il ne faut pas oublier qu'elle fut victime d'un viol pendant son enfance, et ceci influa très certainement dans la conduite chaotique de sa vie future.

D'autre part, la marquise empoisonnant les malades de l'Hôtel Dieu semble relever du mythe, de la légende noire faite autour de madame de Brinvilliers après sa mort. Le rôle de Sainte-Croix enfin est déterminant. Cette meurtrière qui marqua son époque fut avant tout victime, elle paya d'ailleurs ses crimes sur l'échafaud après s'être repentie. Guillaume

L'infâme Marquise aura fait couler beaucoup d'encre si ce n'est de "poison" depuis son exécution... De Alexandre Dumas à Hermary Vieille en passant par la "délicieuse" chanson de Marie-Paule Belle ! V'la même qu'ils vont en faire un téléfilm...

Il ne faudrait cependant pas oublier que la Brinvilliers n'était pas la seule aristocrate de son temps à user & abuser de la "poudre de succession". Il semblerait que certaines grandes bourgeoises plus proches du roi, dont Madame de Montespan s'en soient tirées sans mal, noblesse oblige... Faut dire que pour cette dernière, avoir engendré les enfants légitimés de Louis IV ne pouvait que jouer en sa faveur... Pour les autres "chacun selon son rang" dirai-je...

Ça laisse songeur, non ? Alarig.