Par Laurent Quevilly-Mainberte.

Avec le concours de Jean-Pierre

Derouard

et Alain Guyomard.

Des années durant, Yainville a eu son gardien de phare

!

Eh oui, voilà qui peut paraître insolite

aujourd'hui. Alors, nous

avons

tenté d'éclairer ce point méconnu du

passé de notre commune... et Alain Guyomard.

Ar-Men, Tevennec, le Creac'h... C'est sûr que les phares bretons ont une épopée bien plus tempétueuse que les nôtres. N'empêche, nos fanaux sur la Seine ont tout de même leur petite histoire. Et parmi eux les feux d'Yainville...

Tout commence à la Révolution quand on confie au ministère de la Marine la surveillance des phares, amers et tonnes, autrement dit des bouées en forme de tonneaux. Quant aux travaux, ils relèvent du ministère de l'Intérieur, Seulement voilà, le trafic maritime montant en puissance, Napoléon, en grand centralisateur, fonde en 1806 le service des phares et balises.

Le tout premier phare de la Basse-Seine fut celui de Quillebeuf. Il s'éleva d'abord près de l'église en 1817 sur le même modèle que celui de Honfleur alors vieux de dix ans. Turner l'immortalisa en peignant l'arrivée du mascaret. On en édifia un nouveau cinquante ans plus tard sur la digue du nord de façon à être vu de la baie. C'est celui qui figure sur cette photo.

De la légende...

L'éclairage de la Seine était alors empirique et ces temps obscures favorisaient les légendes. C'est ainsi que contemplant la chaire de Gargantua, Noël de La Morinière s'exclama : « Cette éminence a porté peut-être, ou du moins était fort propre à porter un fanal de navigation pour éclairer les bâtiments qui descendaient ou remontaient la Seine...»

Ce que démentira Léon de Duranville : « s'il y avait eu jadis un fanal, il se serait identifié dans l'esprit du vulgate avec le souvenir du colosse, et l'on dirait aujourd'hui : le fanal de Gargantua. Vous figurez-vous cet homme, à la taille cyclopéenne, levant son bras pour montrer au loin sa torche enflammée, puis cette torche resplendissant comme un vaste incendie ? voici comment on personnifierait le fanal... »

En revanche, une chose est sûre, dans la mythologie locale, c'est que les hautes tours de l'abbaye de Jumièges doivent bien leur salut au fait qu'elles servaient d'amer aux navigateurs.

...à la réalité

Plus

prosaïquement, dès

1838 commence

à se

dessiner tout un réseau lumineux sur nos rives. On alluma

les feux

du

Hode, à l'entrée du Havre, de Berville, de

Tancarville au sommet d'une tourelle carrée avec corps de

logis,

de la pointe de la Roque... Celui du Mesnil entra en service le 1er

septembre 1861, il y eut aussi ceux du

Courval, du

Vieux-Port, de La Vacquerie, de Villequier, à la sortie du

bourg

et enfin de Caudebecquet, à l'est de l'église de

Caudebec...

Plus

prosaïquement, dès

1838 commence

à se

dessiner tout un réseau lumineux sur nos rives. On alluma

les feux

du

Hode, à l'entrée du Havre, de Berville, de

Tancarville au sommet d'une tourelle carrée avec corps de

logis,

de la pointe de la Roque... Celui du Mesnil entra en service le 1er

septembre 1861, il y eut aussi ceux du

Courval, du

Vieux-Port, de La Vacquerie, de Villequier, à la sortie du

bourg

et enfin de Caudebecquet, à l'est de l'église de

Caudebec... Et il en faudra du monde pour allumer et éteindre tous ces feux. La plupart sont d'abord de petites tours en brique au sommet duquel brûle un feu d'huile de colza épurée.

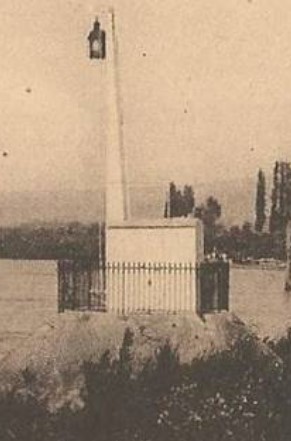

L'ancien phare de Vatteville...

(Parc Régional)

Une fameuse famille de charpentiers de marine a fourni son contingent de gardiens de phare. D'abord Charles-Joseph Bataille en 1842 qui passera le flambeau à son frère, Paul-Emile, en 1849. Nous en parlons ailleurs.

Il

est probable que cette activité nocturne soit pour eux un

complément de revenus.

Il

est probable que cette activité nocturne soit pour eux un

complément de revenus.A partir de 1850 apparaissent des phares plus sophitiqués assortis d'un logement comme celui de la Roque, perché sur un promontoire rocheux ancien oppidium gaulois, près du marais Vernier.

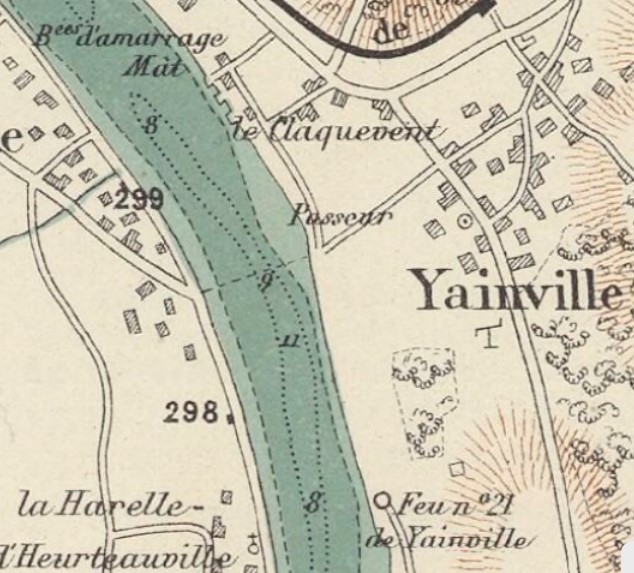

Yainville, 1860

Sur cette

carte

de 1860 est déjà

matérialisé le fanal d'Yainville. Un

bachot,

annexe du Trait, est à poste un peu plus haut

près du

corps de garde des douaniers. Ce n'est pas un hasard.

Sur cette

carte

de 1860 est déjà

matérialisé le fanal d'Yainville. Un

bachot,

annexe du Trait, est à poste un peu plus haut

près du

corps de garde des douaniers. Ce n'est pas un hasard.Le 1er mars 1878, le cours de la Seine entre Rouen et Caudebec est maintenant éclairé par 27 fanaux dont 12 à feu fixe rouge sur la rive gauche et 15 à feu blanc sur la rive droite. Voilà qui permet enfin aux navire de faire route de nuit en amont de la Risle. Dans l'estuaire, on attendra encore plusieurs marées...

De Rouen

à La Bouille.

| Rive gauche | Rive droite |

| |

1 Feu

de Bapeaume. 2 Feu de Croisset. 3 Feu de Dieppedalle. |

| 4 Feu de Petit-Couronne. | |

| |

5 Feu

de Hautot. 6 Feu de Trémonville, |

| 7 Feu de la Bouille. | |

De

La Bouille

à Duclair

| 8 Feu

de Caumont. 9 Feu de la Ronce. |

|

| 10

Feu de la Bosse. 11 Feu du Ronceray. 12 Feu de l'île Saint-Georges. 13 Feu de la Fontaine. |

De Duclair

à la Mailleraye

| |

14

Feu de Saint-Paul. 15 Feu du Mesnil-sous-Jumièges. |

| 16

Feu d'Yville. 17 Feu de la Roche. 18 Feu des Briqueteries. 19 Feu du Landin. 20 Feu d'Heurteauville. |

|

| |

21

Feu d'Yainville. 22 Feu du Trait. |

| 23 Feu de la Mailleraye. | |

De

la Mailleraye à

Caudebec

| 24

Feu amont de N-D de Bliquetuit. 25 Feu aval de N-D de Bliquetuit. |

|

| |

26

Feu amont des Meules. 27 Feu aval des Meules. |

Sur cette carte de 1889, le passeur s'est éloigné du fossé Saint-Philibert et se rapproche de l'emplacement qu'on lui connaît aujourd'hui.

Au regard des carrières figurent des bouées d'amarrage ainsi qu'un mât. Une quarantaine de gribanes et autres relâchaient parfois le soir à Yainville. Le mât indique sans doute à l'aide de signaux la hauteur d'eau dans la zone de mouillage. Reste à savoir qui en a la responsabilité. On remarque aussi trois pontons d'embarquement pour les matériaux des carrières.

La Seine est alors divisée en quatre sections. Nous sommes dans la 4e qui va du pont de Brouilly, près Rouen, jusqu'à la mer. En 1878, la navigation dans cette portion était sous l'autorité de M. Chanson, ingénieur en chef en poste à Rouen. Les travaux maritimes sous celle de M. Bellot, ingénieur en chef basé au Havre. Voilà pour le haut du panier. Intéressons-nous plutôt aux sans grades...

Nos gardiens de phare

En

1881, Louise Petit est "gardienne

de phare" au

Trait. Son mari, Paul Louis Fleury, natif de La Mailleraye, a pour

profession commis. Manifestement aux Ponts-et-Chaussées,

service

navigation.

Louise est secondée dans la tâche par sa fille de

20 ans, Rosalie et sa

mère qui en a 80. On ne trouve pas de profession

équivalente à Yainville

et au Mesnil à cette date. Il est permis de penser que

Louise Petit est

gardienne à poste du Trait tandis que son époux

supervise les feux voisins qui restent gérés

par les douaniers comme nous allons le voir. Bientôt, cette

famille ira

s'établir à Yainville.

En

1881, Louise Petit est "gardienne

de phare" au

Trait. Son mari, Paul Louis Fleury, natif de La Mailleraye, a pour

profession commis. Manifestement aux Ponts-et-Chaussées,

service

navigation.

Louise est secondée dans la tâche par sa fille de

20 ans, Rosalie et sa

mère qui en a 80. On ne trouve pas de profession

équivalente à Yainville

et au Mesnil à cette date. Il est permis de penser que

Louise Petit est

gardienne à poste du Trait tandis que son époux

supervise les feux voisins qui restent gérés

par les douaniers comme nous allons le voir. Bientôt, cette

famille ira

s'établir à Yainville.Lorsque le bac d'Yainville fut enfin à l'emplacement qu'on lui connaît aujourd'hui, le fanal ou encore feu d'Yainville prit l'appellation de "phare". La consécration !

L'éclairage et le balisage de la Seine maritime se poursuivit bon train. En 1883, les feux réguliers étaient au nombre de 40. Soit quatre phares et 36 fanaux entre Berville et l'entrée du port de Rouen.

| «

On entend leur

chaîne grincer sous la poulie...» |

En juillet 1886, André Monselet accompagné d'un coéquipier, a la bonne idée de descendre la Seine à bord du Scapin. Pour le Figaro, il décrit ainsi la tombée de la nuit dans nos parages : |

" Mais

la nuit est venue, un à un, sur la rive, les fanaux

s'allument,

on entend leur chaîne grincer sous la poulie à

mesure que

les douaniers les hissent en place. Ce sont autant de points lumineux

dans la nuit, mais leur pâle clarté, ce

soir-là, a

peine à percer les ténèbres."

" Mais

la nuit est venue, un à un, sur la rive, les fanaux

s'allument,

on entend leur chaîne grincer sous la poulie à

mesure que

les douaniers les hissent en place. Ce sont autant de points lumineux

dans la nuit, mais leur pâle clarté, ce

soir-là, a

peine à percer les ténèbres."

Voilà donc les Gabelous auxiliaires des Ponts & Chaussées ! Les fanaux s'allument bien entendu chaque soir et s'éteignent chaque matin. Or ils sont clairsemés au fil des recensements. Jean-Pierre Derouard a retrouvé cette citation qui confirme le concours de l'Administration des Douanes dès la Monarchie de Juillet : « Tous ces petits phares pourraient être allumés tous les soirs et entretenus à peu de frais, non par des gardiens nommés spécialement, mais par les employés des douanes royales, qui, constamment en service sur les plages, pourraient, moyennant une modique rétribution, se charger d’allumer, nettoyer, etc. ».

Après l'arrivée du Train à Yainville, le télégraphe est en pleine extension. En tant que maire, Émile Silvestre, le patron des carrières de Claquevent, demande l'installation d'un poste de télégraphie privée à la gare. Sans succès. Quant à la télégraphie pour la navigation, un poste à Yainville, estime son conseil municipal, s'imposerait compte-tenu de ses 500 mètres de mouillage contre 170 pour Le Trait.

En octobre 88, un poste de télégraphie est en tout cas installé chez Rosalie Fleury qui demeure sans doute à Claquevent voire au pied même des falaises s'élevant en arrière-plan du feu. Rosalie est la fille des gardiens de phare aperçus plus tôt au Trait et qui ont déménagé. Une condition : leur demeure doit se situer à proximité du feu qu'il convient de surveiller la nuit une fois allumé.

Dans la journée, la jeune femme portera les télégrammes à domicile et sera avertie de leur arrivée par une sonnerie installée dans sa maison aux frais de la commune. Comme Silvestre est le principal usager, il se propose de prendre à sa charge les 20 F nécessaires. Quant au service de distribution, il est gratuit.

Collection de feux exposés au musée maritime fluvial et portuaire de Rouen. (Photos : Sequana) |

|

|

Le père de Rosalie, Paul Louis Fleury, est alors "surveillant des Ponts-et-Chaussées". Son épouse est dite "sans profession". Sans doute par un agent recenseur misogyne. Car elle est bien gardienne de phare depuis la mise en service des 27 feux de la Seine cités plus haut.

En 1889, à 50 ans, Fleury meurt prématurément. En 1891, alors que sa fille télégraphiste vit toujours sous son toit, la veuve Fleury est bien recensée cette fois comme " gardienne de phare" à Yainville. Dans la maison demeure aussi la grand-mère, Rosalie Coquin, rentière.

Gardien de marégraphe

A la même époque, on ne trouve toujours pas de gardien de phare ni de représentant des Pont-et-Chaussées au Mesnil. Ce qui semble confirmer que l'entretien de ce feu relevait de l'agent basé à Yainville voire des douaniers en poste au Mesnil.

Autre métier lié à la Seine : apparaît à Duclair un gardien de marégraphe. En juin 1891, la guérite du receveur du bac, fermée à clef, vint à prendre feu. Le spécialiste des marées préleva un seau d'eau dans la scène et brisa une vitre pour enrayer le sinistre.

En 1893, notre télégraphiste se maria avec Lucien Lefèbvre, à Yainville, employé des Ponts et Chaussée. Il a travaillé successivement à Caudebec, au Landin, son village natal avant de nous arriver. C'était un brun aux yeux bleus, haut de 1,63 m et qui a fait son service dans un régiment de chasseur à cheval dont il est sorti brigadier. La mère de la mariée, Louise Petit, est encore dite "sans profession". Il est probable que Lefebvre avait alors la responsabilité des feux du secteur et que sa belle-mère s'occupait de celui d'Yainville.

L'inconnu du phare 22

En

1900, on découvre "près

du phare

du Trait" le

cadavre d'un homme aussi nu qu'inconnu, plus

loin un paquet de vêtements. Le Dr Allard vient de Duclair

faire le

constat légal. Or, en 1901, Louise Petit, l'ancienne

gardienne

du phare d'Yainville où elle demeure toujours, est

précisément attestée comme gardienne

du phare du Trait. Sa fille continue de

porter les télégrammes aux

Yainvillais et son

gendre reste employé des

Pont-et-Chaussées

"affecté à la 4e

section de la Seine". Né en 1866, il aura de

la chance. On le déchargera de ses obligations militaires

juste avant la Grande-Guerre...

En

1900, on découvre "près

du phare

du Trait" le

cadavre d'un homme aussi nu qu'inconnu, plus

loin un paquet de vêtements. Le Dr Allard vient de Duclair

faire le

constat légal. Or, en 1901, Louise Petit, l'ancienne

gardienne

du phare d'Yainville où elle demeure toujours, est

précisément attestée comme gardienne

du phare du Trait. Sa fille continue de

porter les télégrammes aux

Yainvillais et son

gendre reste employé des

Pont-et-Chaussées

"affecté à la 4e

section de la Seine". Né en 1866, il aura de

la chance. On le déchargera de ses obligations militaires

juste avant la Grande-Guerre...1902 : allumage du feu du Mesnil-sous-Jumièges sur une colonne en fonte.

En 1906, Port-Jumièges va bientôt voir partir ses derniers douaniers. Il y a là une vieille gardienne de phare, Victorine Crevel, née au Landin en 1835 et salariée des Ponts & Chaussées. Louise Petit habite toujours Yainville chez ses enfants, elle est encore "gardienne de phare" mais son affectation n'est pas précisée.

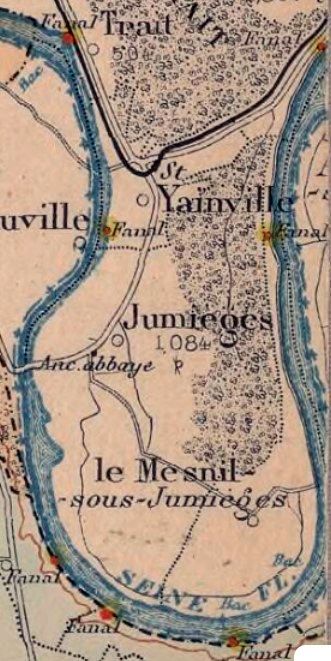

La

carte des fanaux de la presqu'île.

Port-Jumièges

Heurteauville et Le Mesnil

n'y figurent pas encore

Port-Jumièges

Heurteauville et Le Mesnil

n'y figurent pas encore

Honneurs, malheurs...

Par arrêté du 26 juin 1909, Louise Petit, veuve Fleury, reçut une médaille d'honneur en qualité de gardienne de phare pour 31 ans de service. Ce qui confirme qu'elle occupa bien cette fonction sans discontinuer dès 1878. Elle partageait cette ancienneté avec Estelle Sabatier dans le département ou encore Azoline Aubert, dans l'Eure. Le 11 juillet suivant, c'est le gardien de phare du fanal de Villequier, Alphonse Florimond Ducrocq, qui est élevé à la 1ère classe. Ducrocq sera également distingué pour ses observations météorologiques.

Et les promotions continuent dans le secteur. Par arrêté du 20 juillet 1910, Noémie-Charlotte-Isabelle Languette, née Groult, est nommée gardienne hors classe des phares et balises et attachée au service de feu d'Heurteauville en remplacement de Mme Lefèbvre, décédée.

Mme Languette est la belle-fille du garde-phare de la Vacquerie, Jules-Edouard Languette, natif de Guerbaville, mort à 44 ans en 1887. Quelques semaines plus tôt, il avait eu le malheur de perdre un fils de 11 ans. Ils étaient trois jeunes garçons qui, sans savoir nager, se baignaient à la Vacquerie un beau jour de juillet en compagnie de leur oncle, Emile Dufiaux, maçon de 28 ans. Soudain, Célestin Languette perdit pied. Son oncle parvint à le hisser sur ses épaules mais perdit pied à son tour. La Seine rendra les corps l'un après l'autre...

Un naufrage, un échouage...

Sont-ils si efficaces que cela, nos fanaux la nuit ? Le 12 septembre 1911, le chaland n°5, chargé de pierres en partance pour Le Trait, est abordé par le vapeur Sauternes un peu en amont du feu d'Yainville. Il coule instantanément, Janvier 1912. Le feu d'Yainville est encore cité dans la presse nationale lorsqu'un vapeur anglais, le John-Mary-Church, s'échoue dans ses parages.

Il existait au regard du feu un mouillage d'une longueur de 800 m. Mais il était recommandé d'éviter le sud de la zone qui se trouve à 200 m en amont du feu. Pilote à Villequier, Robert Viel écrira dans son carnet : "Profondeur au grand mouillage : 9m de basse-mer de morte eau, à la condition que l'arrière puisse parer la rive au quart de la rivière..."

En juillet 1921, le président Millerand remonte la Seine. Sur son passage, le phare de Quevillon, notamment, est pavoisé et les autorités locales se tiennent à ses pieds pour acclamer le navire présidentiel. Le même mois, on honore encore Françoise Lecat, la gardienne de phare d'Hénouville pour 35 ans de service. Mais la fin des feux gardés va bientôt sonner...

Faits-divers...

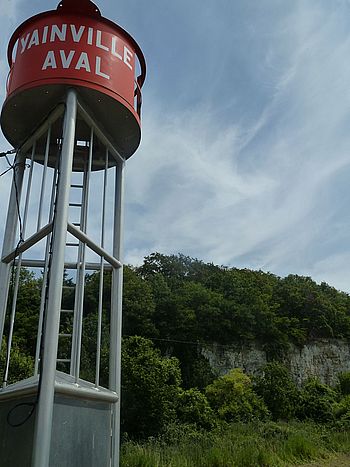

A partir de 1922, un programme d'amélioration de l'éclairage de la Seine maritime est entrepris avec l'établissement de nombreux feux sur des propriétés privées à Heurteauville, Yainville, Mesnil-sous-Jumièges, Barneville...

Ainsi, à Yainville, un feu d'amont entra en service en 1924 au kilomètre 296,7, celui d'aval étant un kilomètre plus loin. Ces deux feux sont en tout point semblables. Ils fonctionnent au gaz acétylène dissous. Puissance : 52 bougies décimales. Hauteur : 6,80 m au-dessus du sol, 7,30 m au-dessus de la haute-mer. Une cabane en tôle leur est adjointe.

En 1925, Mme Languette est toujours gardienne de phare au Landin et cumule 31 ans de service.

En juillet 1928, au phare de Port-Jumièges, deux matelots tombent en Seine. Marcel Bellet, de Duclair, et Charles Neveu, d'Heurteauville, tous deux journaliers, les sauvent à l'aide d'une barque.

|

|

Photos

: Laurent Quevilly.

Depuis

1878, l'éclairage et le balisage de la Seine n'avaient,

bien-sûr, cessé de se développer. C'est

ainsi qu'en

1935, on ajouta sur la rive droite, entre le feu du Mesnil et celui de

Saint-Paul, un fanal sur une parcelle où l'on

hésiterait à s'aventurer : "La Pâture aux rats".

" Pour se situer de nuit sur une carte de navigation, le marin doit identifier, sans faille, chacun des feux qu'il rencontre sur sa route, rappelle le musée maritime de Rouen. Ceux-ci sont équipés d'optiques fixes ou tournantes qui montrent une couleur et un rythme qui leur sont propres."

Les feux furent alimentés à l'huile de colza puis au pétrole. Maintenant, avec la disparition de nos vieux gardiens, comment a évolué l'entretien des fanaux ? "Un service Phares et balises était basé aux ateliers des Capucins, à Caudebec-en-Caux, rappelle Alain Guyomard, Et il se trouve que c'est mon petit-cousin, Pierrot Lamarche, du Mesnil-sous-Jumièges, qui en était le responsable. " Il avait pour mission de vérifier et contrôler le bon fonctionnement et l’approvisionnement des phares et des balises, se trouvant à terre. Quand cela s’avérait nécessaire, il faisait appel au service de vedette piloté par mon père." Michel Guyomard fut en effet une figure du bac de Jumièges qu'il avait quitté en 1970. " J’ai aussi eu l’occasion de l’accompagner, travaillant moi-même au service des bacs, pour aller contrôler et approvisionner en gaz les phares éloignés de la berge reposant sur pilotis, tel que le phare des Meules se situant rive droite, près de l’ancienne cale du bac de la Mailleraye-sur-Seine ou encore celui d'Hénouville, entre autres... Les bouteilles de gaz de 24 kg étaient hissées manuellement avec un palan jusqu’à la plate forme pour pouvoir les introduire dans le phare."

Manœuvre délicate. Alors, Alain évoque aussi le convoyage de la "sonnette" autre mission de son père : " Ce que l'on appelait la sonnette était une très grande flèche installée sur une barge et qui servait à battre des palplanches pour renforcer la base des berges de la Seine. Pour le convoyage de cet engin, il fallait s’y mettre à deux vedettes, l’une conduite par mon père, Michel Guyomard et l’autre par Jacques Gallier. Vu la hauteur de la flèche, quand il y avait du vent, la manœuvre était très difficile, le vent déportant l’ensemble. Ils avaient la réputation, ces deux-là, d’être les meilleurs manœuvriers sur la Seine. Il valait mieux..."

Beaucoup d'entre nous auront vu cet engin, quand il ne servait pas, au mouillage côté Berville.

Aujourd'hui, la technologie a évolué vers l'automatisation totale des phares, la solarisation des bouées et fanaux, le développement des systèmes de télécontrôle. L'histoire des feux et de leurs vestales sur nos rives reste encore à écrire. On en parle si peu. Mais un espace leur est largement consacré au musée de Rouen. Du matériel provenant du service des Phares et Balises du Havre utilisé près des côtes normandes et dans le chenal de la Seine y est présenté. Comme l’insolite cloche de la Risle, auparavant installée sur les bords de Seine, et restaurée par le musée. Elle y retentit encore, pour le bonheur des visiteurs.

Le feu aval

d'Heurteauville

" Pour se situer de nuit sur une carte de navigation, le marin doit identifier, sans faille, chacun des feux qu'il rencontre sur sa route, rappelle le musée maritime de Rouen. Ceux-ci sont équipés d'optiques fixes ou tournantes qui montrent une couleur et un rythme qui leur sont propres."

Les feux furent alimentés à l'huile de colza puis au pétrole. Maintenant, avec la disparition de nos vieux gardiens, comment a évolué l'entretien des fanaux ? "Un service Phares et balises était basé aux ateliers des Capucins, à Caudebec-en-Caux, rappelle Alain Guyomard, Et il se trouve que c'est mon petit-cousin, Pierrot Lamarche, du Mesnil-sous-Jumièges, qui en était le responsable. " Il avait pour mission de vérifier et contrôler le bon fonctionnement et l’approvisionnement des phares et des balises, se trouvant à terre. Quand cela s’avérait nécessaire, il faisait appel au service de vedette piloté par mon père." Michel Guyomard fut en effet une figure du bac de Jumièges qu'il avait quitté en 1970. " J’ai aussi eu l’occasion de l’accompagner, travaillant moi-même au service des bacs, pour aller contrôler et approvisionner en gaz les phares éloignés de la berge reposant sur pilotis, tel que le phare des Meules se situant rive droite, près de l’ancienne cale du bac de la Mailleraye-sur-Seine ou encore celui d'Hénouville, entre autres... Les bouteilles de gaz de 24 kg étaient hissées manuellement avec un palan jusqu’à la plate forme pour pouvoir les introduire dans le phare."

Manœuvre délicate. Alors, Alain évoque aussi le convoyage de la "sonnette" autre mission de son père : " Ce que l'on appelait la sonnette était une très grande flèche installée sur une barge et qui servait à battre des palplanches pour renforcer la base des berges de la Seine. Pour le convoyage de cet engin, il fallait s’y mettre à deux vedettes, l’une conduite par mon père, Michel Guyomard et l’autre par Jacques Gallier. Vu la hauteur de la flèche, quand il y avait du vent, la manœuvre était très difficile, le vent déportant l’ensemble. Ils avaient la réputation, ces deux-là, d’être les meilleurs manœuvriers sur la Seine. Il valait mieux..."

Beaucoup d'entre nous auront vu cet engin, quand il ne servait pas, au mouillage côté Berville.

Aujourd'hui, la technologie a évolué vers l'automatisation totale des phares, la solarisation des bouées et fanaux, le développement des systèmes de télécontrôle. L'histoire des feux et de leurs vestales sur nos rives reste encore à écrire. On en parle si peu. Mais un espace leur est largement consacré au musée de Rouen. Du matériel provenant du service des Phares et Balises du Havre utilisé près des côtes normandes et dans le chenal de la Seine y est présenté. Comme l’insolite cloche de la Risle, auparavant installée sur les bords de Seine, et restaurée par le musée. Elle y retentit encore, pour le bonheur des visiteurs.

Laurent QUEVILLY.

Sources

● Délibérations du conseil municipal d'Yainville (numérisation : Édith Lebourgeois).

● Délibérations des conseils généraux de l'Eure et de la Seine-Inférieure.

● Journal officiel de la République française.

● Recensements de la population, AD76

● Cahier pédagogique du musée maritime de Rouen.

● Belleville, discours de réception à l'Académie de Rouen, 1899.

● Notes sur la navigation en Basse-Seine de Louis Préteux, architecte de la ville du Havre, 1926, recopiées par Robert Viel, le 15 octobre 1979 à Villequier.

● Annuaire général du commerce et de l'industrie, 1878.

● Jean-Pierre Derouard, Caudebec-en-Caux, les cartophiles caudebecqquais.

En savoir plus :Derouard : 1838, premier éclairage de la Basse-Seine, 2022,

Sequana : Lumières dans la nuit

Musée maritime fluvial et portuaire, Rouen